2024년 아시아태평양(APAC) 데이터센터(DC)시장이 사상 최대 용량을 기록하며 글로벌시장 핵심 성장축으로 자리매김했다. 글로벌 부동산 컨설팅기업 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield)가 발간한 ‘2024년 하반기 아시아태평양 DC시장 보고서’에 따르면 APAC 지역의 총 운영용량은 12.2GW에 도달했으며 개발 중인 파이프라인(계획·착공 포함) 용량은 14.4GW로 집계됐다. 이중 3.1GW는 현재 공사 중이며 11.3GW는 계획 단계에 있다.

DC 수요급증 배경에는 클라우드서비스 확산, 5G 통신망 상용화, 구형 네트워크(2G·3G) 폐쇄, 디지털콘텐츠 소비 증가, 사물인터넷(IoT) 보급 확대 등이 있다. 특히 미국에 비해 상대적으로 낮았던 AI 워크로드 수요도 일본, 한국, 싱가포르 등을 중심으로 증가 조짐을 보이며 시장에 새로운 성장모멘텀으로 작용하고 있다.

보고서에 따르면 전체 운영용량의 약 80%는 중국(4.5GW), 일본(1.5GW), 호주(1.3GW), 인도(1.3GW), 싱가포르(1.0GW) 등 5개 주요시장에 집중돼 있으며 조호르(말레이시아)는 연간 2.7배 성장을 기록하며 가장 빠른 성장률을 보였다.

재생E·투자경쟁 ‘트렌드’… 2025년 동남아 중심 고성장 지속

APAC지역 주요시장은 공통적으로 가파른 성장세를 보이고 있으며 재생에너지공급, 에너지효율화 역시 트렌드로 나타나고 있다. 2024년에는 AWS, Google, SUNeVision 등 글로벌사업자들이 전력구매계약(PPA)을 다수 체결하며 탄소중립 대응에 나섰다. 중국, 싱가포르, 홍콩, 일본, 한국 등은 DC의 PUE(Power Usage Effectiveness) 기준을 강화하고 있으며 재생에너지 사용비율을 높이기 위한 다양한 정책이 도입되고 있다. 싱가포르는 2024년 5월 300MW의 신규 전력 할당을 발표하며 GDCR(Green Data Centre Roadmap)을 통해 지속가능한 인프라 개발을 유도하고 있다.

투자 및 M&A 동향 측면에서는 자산확보 경쟁 본격화되는 것으로 보인다. 2024년 블랙스톤과 캐나다연금계획투자위원회(CPP)가 주도한 AirTrunk 인수(약 160억달러)는 단일 DC자산 거래로는 최대 규모였다. 보고서는 대형 M&A는 제한적이겠지만 2025년부터는 소규모사업자 인수 또는 신흥시장 진출을 위한 현지 파트너십 확대 등 방식의 시장재편이 이어질 것으로 전망했다. 특히 인도, 말레이시아, 인도네시아 등의 신흥시장에서 민관합작 형태의 DC 투자 프로젝트가 활발히 추진되고 있다.

쿠시먼앤드웨이크필드는 보고서를 통해 30개 시장을 성숙도 기준으로 △파워하우스(중국 베이징, 도쿄, 상하이, 시드니, 뭄바이) △성숙시장(서울, 홍콩, 싱가포르, 조호르, 자카르타) △개발시장(오사카, 방콕, 델리 등) △이머징시장(부산, 타이베이, 마닐라 등)으로 구분했다. 한국의 경우 서울은 성숙시장, 부산은 이머징시장으로 분류됐다.

파워하우스시장은 전체 운영용량의 48%를 차지하며 평균공실률은 8% 수준이다. 이에 비해 개발 및 이머징시장은 높은 성장잠재력을 보유하고 있으나 공실률은 각각 25%, 30% 내외로 공급과잉 우려도 함께 존재한다.

보고서는 2025년에도 동남아를 중심으로 고성장이 지속될 것으로 전망했다. 인도네시아, 말레이시아, 태국 등은 디지털경제 확대, 정부 인센티브, 지리적 이점 등을 기반으로 하이퍼스케일 CSP의 관심이 집중되고 있다. 반면 전력부족, 토지제한, 지정학적 리스크 등은 주요 과제로 지적됐다.

쿠시먼앤드웨이크필드의 관계자는 “AI, 양자컴퓨팅, 엣지컴퓨팅 등 차세대 기술의 확산과 함께 DC수요는 장기적으로 증가세를 유지할 것”이라며 “정부의 인프라 정책과 민간의 전략적 투자 간 시너지가 향후 시장판도를 좌우할 것”이라고 밝혔다.

조호르, APAC 최저 공실률

말레이시아 조호르는 싱가포르와의 경제특구(SEZ) 조성을 계기로 급성장하고 있는 시장으로 2024년 한 해 동안 300MW 이상의 신규용량이 확보돼 성장률은 330%에 달하는 것으로 나타났으며 파이프라인은 약 1GW로 파악되나 운영사가 확보한 토지가 많아 잠재적으로 2GW까지 추가될 가능성이 있다. 저렴한 토지 및 전력비용, 풍부한 인프라가 하이퍼스케일 수요 유입을 촉진했으며 공실률은 1%로 APAC 지역 내 가장 낮은 수준을 기록했다.

주요 기업으로는 욘드르(Yondr), 에어트렁크(Airtrunk), 싱텔(Singtel), 데이원(DayOne) 등이 있으며 Yondr는 조호르 지역에서 300MW 규모의 하이퍼스케일 DC 캠퍼스를 건설 중으로 세데낙 테크파크(Sedenak Tech Park) 내 핵심 입주사로 자리잡고 있다. Airtrunk는 기존 호주 시장에서의 성공을 바탕으로 조호르에 첫 번째 말레이시아 시설을 착공했으며 클라우드 서비스 제공업체를 대상으로 한 전용 시설구조를 갖추고 있다. Singtel은 텔레콤말레이시아(Telekom Malaysia)와 DC 구축을 위한 합작회사를 시작했으며 조호르에 최대 200MW 용량 중 64MW 시설구축에 착수했다.

도쿄, APAC 내 최대시장

일본 도쿄는 지난해 1.14GW의 운영용량을 기록해 전년대비 11% 성장했으며 파이프라인은 29% 성장해 1.8GW 규모에 달한다. 공실률은 9%를 기록하고 있다.

도쿄는 일본 내에서 단연 최대 규모의 DC시장이자 아시아태평양(APAC) 지역에서도 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 가장 먼저 진출하는 전략적 거점으로 자리잡고 있다. 도심 내 네트워크 허브밀도가 높고 금융·제조·통신 등 산업별 대형 수요처가 집적돼 있어 하이퍼스케일뿐만 아니라 코로케이션 수요도 풍부하다. 특히 2024년에는 AI 워크로드 수요 증가에 따라 고밀도 냉각 및 전력 집적기술 수요가 동반 상승하면서 도쿄 외곽 및 수도권 지역으로 대규모 캠퍼스형 개발이 확산되는 분위기다.

에너지 측면에서는 일본 정부의 제7차 에너지 기본계획에 따라 DC 사업자들의 탈탄소 전략이 강화되고 있으며 재생에너지 전환과 지역 냉난방 인프라 활용이 활발히 논의되고 있다. 일본은 2040년까지 재생에너지 40~50%, 원자력 20% 등으로 에너지믹스를 계획 중이며 화력발전 의존도는 30~40% 수준으로 낮출 계획이다. 이에 따라 앳도쿄(AT Tokyo), NTT 등은 지속가능성 향상노력을 지속하고 있으며 아마존은 지난 하반기에 9.5MW 규모 태양광 전력을 공급받는 PPA계약을 체결했다.

일본은 AI대응에도 적극적이며 이에 따라 DC구축이 더욱 촉진될 것으로 전망된다. 소프트뱅크(SoftBank), MS, 킨드릴(Kyndryl), 사쿠라인터넷(Sakura Internet) 등은 AI 수요에 대응할 계획을 발표했다. 특히 사쿠라인터넷은 연간 1만개 이상의 GPU를 확보할 계획이며 HPE는 AIST와 협력해 AI 슈퍼컴퓨터(ABCI 3.0)를 도쿄에 구축 중이다. Microsoft는 2억9,000만달러를 투자해 클라우드 및 AI 인프라를 확대 중이며 소프트뱅크는 AI 플랫폼을 제공을 위해 Nvidia GPU서버인 H100을 4,000개 추가했으며 연말까지 1만개로 확장할 계획이다.

일본 내 DC구축 주요기업으로는 Equinix, NTT, 앳도쿄, 굿맨(Goodman) 등이 있다. Equinix는 도쿄 내 TY 시리즈를 포함한 다수의 고밀도 망중립 DC를 운영하며 일본 내 주요 클라우드 및 금융기업들과의 연결 허브역할을 수행하고 있다. NTT는 도쿄 및 수도권 지역을 중심으로 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 고객 대상 대형시설을 운영하고 있으며 AI 및 고성능컴퓨팅(HPC) 수요에 최적화된 설계를 강조하고 있다. 앳도쿄는 도심 내 초저지연 시설을 통해 금융 및 트레이딩기업을 중심으로 특화 서비스를 제공하며 Goodman은 DC 용지확보 및 물류 복합개발을 병행하는 형태로 다기능 인프라허브 구축을 추진 중이다.

서울, APAC 500MW 클럽 진입… 1GW시장 도약

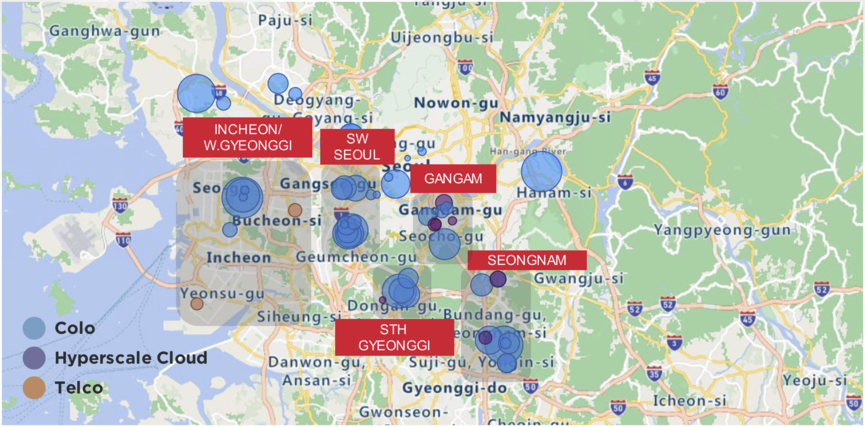

서울은 2024년 기준 전년대비 15% 성장한 520MW 운영용량을 기록함에 따라 APAC 내 8번째로 500MW 이상 용량을 확보한 시장으로 올라섰다. 파이프라인은 638MW로 내년까지 1GW를 넘어설 것으로 전망된다. 서울의 DC 공급량이 급격히 증가하고 있지만 2024년말 기준 공실률은 9%에서 6%로 3%p 낮아져 수요가 더 가파르게 증가하고 있음을 나타냈다. 그간 서울 내에서 가장 활발히 공급되는 지역은 전체 운영용량의 26%를 차지하는 남서부 클러스터였지만 파이프라인 프로젝트이 46%를 인천·경기 서부지역이 차지하고 있어 공급중심지역이 이동하는 추세를 보였다.

서울은 국내 DC시장의 중심축이며 강남권 및 구로디지털단지를 중심으로 코로케이션 수요가, 인천·경기 서부권을 중심으로 하이퍼스케일 수요가 빠르게 증가하고 있다. 최근에는 AI 및 고성능컴퓨팅(HPC) 수요대응을 위한 고밀도 냉각 및 전력설비기술 수요가 확대되고 있으며 통신사·발전사·부동산투자자 간의 합작개발이 늘어나고 있다.

정부는 대통령 직속 ‘국가AI위원회’를 조직해 세계 3위 AI국가 도약을 추진 중이다. 이를 위해 489억달러의 민간투자를 유치하는 한편 2030년까지 산업전반의 AI도입률을 70%까지, 공공부문은 95%까지 높이는 방안을 추진 중이다. 이에 따라 DC인프라 수요는 더욱 촉진될 것으로 예상된다.

에너지 측면에서는 정부의 RE100 정책, 탄소중립 이행 로드맵, 전력수급 불균형 해소를 위한 송배전 인프라 강화가 병행되고 있다. 한국남동발전과 삼성물산은 수소연료전지 도입을 추진 중이며 LS일렉트릭과 한국수력원자력(KHNP)은 AI 전용 DC에 SMR(소형모듈원자로)을 적용하는 MOU를 체결했다. 한수원의 SMR은 170MW를 생산할 수 있으며 2028년 운영이 목표다.

캐나다 국영투자기관인 CPP Investments와 퍼시픽자산운용은 7억1,100만달러 규모의 조인트벤처를 설립해 하이퍼스케일DC 구축을 추진 중이다. 한국남동발전과 삼성물산은 충남 당진에 위치한 초대형 DC에 전력을 공급하기 위한 900MW 규모 수소연료전지 발전소와 300MW 규모의 BESS 구축에 17억달러를 투입할 계획이다. KT와 MS는 5년간 수십억달러 규모의 AI파트너십을 체결해 15년간 MS 4억5,000만달러 규모의 네트워크 및 DC인프라를 제공하며 MS는 인력·인프라자원을 공급한다. SKT는 서울 방이동을 시작으로 전국 주요지역에 GW급 ‘AI 인프라 슈퍼하이웨이’를 구축할 계획을 발표했으며 서울 가산 AI DC에 GPU를 호스팅하는 서비스형GPU(GPUaaS)를 국내에 출시했다. 연세대는 송도 국제캠퍼스에 국내 최초 양자컴퓨팅허브를 구축했다.

싱가포르, GDCR 중심 DC전력정책… 고효율설비 의무화

싱가포르는 1.0GW의 운영용량을 기록하며 1GW를 넘어선 5번째 국가로 기록됐다. 공실률은 2%에 불과할 정도로 수요가 높다.

정부는 GDCR(Green Data Centre Roadmap)을 통해 지속가능한 DC 개발을 유도하고 있으며 2024년 5월 300MW의 신규전력 할당을 발표했다. 싱가포르는 제한된 전력자원과 토지제약 속에서 고효율 전력운용이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있으며 PUE 기준 1.3 이하의 고효율설비를 필수 요건으로 제시하고 있다.

Singtel, Equinix, Keppel, Micron, Oracle 등이 주요 사업자로 활동하고 있으며 Singtel은 GMI클라우드와 GPUaaS서비스 계약을 체결해 H100 GPU 서비스를 제공하고 있다. Equinix는 SG 시리즈 시설을 통해 다국적 클라우드 기업 및 금융권 고객을 위한 망중립 환경을 구축했으며 셈코프파워와 58.5MW 규모의 태양광발전 공급을 위한 PPA를 체결해 2029년부터 공급을 개시한다. Keppel은 자회사 Keppel Data Centres를 통해 수랭식 시스템과 PUE 최적화 설계를 적용한 하이퍼스케일급 시설을 운영하며 탄소포집 및 수소연료 기반 솔루션도 도입하고 있다. Micron은 데이터분석 및 반도체 설계 최적화를 위한 자가 인프라를 확장하고 있으며 Oracle은 퍼블릭 클라우드 수요대응을 위한 고밀도 컴퓨팅인프라 구축에 집중하고 있다. 싱가포르-조호르 SEZ를 통한 국경 간 DC 연계개발도 활발하다.

시드니, PPA 확대·전력효율 기준 강화… 지속가능성 전략 본격화

호주 시드니는 2024년 말 기준 전년대비 6% 성장한 768MW의 운영용량을 기록하고 있으며 공실률도 3%p 하락한 9%를 기록했다. 현재 파이프라인 프로젝트는 987MW로 집계된다. AWS, Microsoft 등 하이퍼스케일 사업자들이 자가 구축을 확대하고 있으며 5개의 해저케이블이 추가 예정돼 네트워크 인프라가 강화되고 있다.

에너지 측면에서는 호주 정부의 재생에너지 확대 정책에 발맞춰 DC 운영기업들도 태양광·풍력 기반 전력계약(PPA)을 적극 체결하고 있으며 NSW주 정부는 DC를 포함한 산업시설의 전력효율 기준을 강화하고 있다.

주요 기업으로는 Equinix, AirTrunk, NextDC, DCI Data Centers, 디지털리얼티 등이 있으며 Equinix는 시드니 내 SY시리즈 DC를 통해 다양한 클라우드 사업자와 금융기업 간의 저지연 네트워크 허브를 제공하고 있으며 100% 재생에너지 운영을 목표로 지속가능성 전략을 강화 중이다. AirTrunk는 시드니 서부지역에 위치한 SYD1, SYD2 캠퍼스를 통해 하이퍼스케일 클라우드 고객을 위한 대규모 용량의 단독 임대형 DC를 운영 중이며 최근 싱가포르계 투자자와의 합작으로 추가 확장을 추진하고 있다. NextDC는 시드니 중심업무지구(CBD) 내 엣지 시설과 외곽지역 대규모 DC를 병행 운영하며 고객 맞춤형 모듈식 설계를 채택하고 있다. DCI Data Centers는 호주 내 5개 주요시장을 대상으로 전력효율성이 높은 고밀도 워크로드 대응형 인프라를 개발하며 시드니 지역 내 정부·민간부문에 특화된 이중화설비를 제공하고 있다. Microsoft는 DC 전문 기술자 양성을 위한 교육 프로그램을 운영 중이다.

뭄바이, 인도 최대 DC시장 부상… AWS·MS 등 대규모 투자

인도 뭄바이는 542MW의 운영용량과 1.2GW 이상의 개발 파이프라인을 보유하며 인도 내 최대 시장이자 DC산업계 이머징마켓으로 평가된다.

에너지 측면에서는 인도정부가 발표한 ‘National Data Centre Policy’를 통해 DC 전력요금 인하, 재생에너지 우선사용, 고효율설비 도입 인센티브 등을 포함한 지원방안을 제시하고 있으며 마하라슈트라주는 100% 재생에너지 기반의 DC파크 개발을 승인한 바 있다.

AWS는 83억달러 규모의 투자 계획을 발표했으며 Microsoft도 30억달러를 투입해 AI 및 클라우드 인프라를 확장 중이다. 주요 기업으로는 CtrlS, Sify, NTT, Equinix, Yotta 등이 있다. CtrlS는 Navi Mumbai 지역에서 Asia`s largest Tier-4 DC를 운영하고 있으며 고가용성 및 재해복구(Disaster Recovery) 기능이 강화된 설비를 보유하고 있다. Sify는 하이브리드 클라우드 기반의 엔터프라이즈 고객을 대상으로 복수의 엣지시설과 연결된 중앙 데이터허브를 운영 중이며 자가 광케이블 네트워크와 결합된 구조가 특징이다. NTT는 뭄바이 인근 Chandivali와 Mahape 지역에서 하이퍼스케일 수요대응을 위한 대형 캠퍼스를 운영하고 있으며 지속가능성 강화를 위해 수랭식 냉각 및 재생에너지 활용을 병행하고 있다. Equinix는 글로벌 플랫폼인 ‘Platform Equinix’를 통해 글로벌기업의 APAC 진출을 위한 교차연결 서비스를 제공하며 Yotta는 NM1 캠퍼스를 중심으로 최대 50MW급 설비확장을 계획하고 있고 Tier-IV인증과 탄소중립 설계가 강점이다.

홍콩·자카르타, ‘전력인프라 리스크’

홍콩은 581MW의 운영용량을 보유하며 고밀도 인프라시장으로 분류된다. 에너지 측면에서는 제한된 토지와 전력인프라 문제로 인해 도심 내 전력집중도 관리와 효율성 확보가 주요 과제로 꼽힌다. 정부는 친환경 인증제도와 함께 향후 신규시설에는 재생에너지 구매계약(PPA) 체결 또는 REC 사용 의무화를 단계적으로 도입할 예정이다. SUNeVision이 최대 사업자이며 Equinix, DayOne, Global Switch, Vantage 등이 활발히 사업을 전개하고 있다. 최근 정부는 AI 윤리 가이드라인을 발표했고 Tseung Kwan O, Tsuen Wan, Kwai Chung 지역을 중심으로 공급이 확대되고 있다. SUNeVision은 2025년부터 재생에너지 인증서(REC)를 활용한 친환경운영에 나설 계획이다.

인도네시아 자카르타는 278MW의 운영용량을 보유하며 552MW 규모의 개발이 진행 중이다. 전력인프라 측면에서는 전력망 불안정성과 지역 간 공급 격차가 주요 리스크로 지적되고 있으나 정부는 민자발전(IPPs) 및 산업단지 기반 자가발전 연계를 통해 이를 해소하려는 정책을 추진 중이다. Microsoft, AWS, Google이 대규모 시설을 직접 개발하고 있으며 자국 내 통신사 Indosat은 화웨이와 협력해 네트워크 인프라를 고도화했다. Tencent는 2030년까지 5억달러를 투자해 AI 및 클라우드 인프라를 구축할 계획이다. Bekasi-Cikarang 클러스터는 대형 워크로드 유치에 유리한 입지로 주목받고 있다.