건물에너지 해석은 건물 냉난방에너지 요구량 산정방법인 ISO 52016-1을 기반으로 한다. 난방·급탕설비는 EN 15316기준으로, 냉방·공조설비는 EN 16798 기준이며 조명설비는 EN 15193 기준을 참조하는 ISO 52000 family 기반을 갖고 있다. 특히 냉난방설비에서 정의되는 히트펌프는 지열, 지하수, 공기(외기), 배기 등 총 4개의 열원을 바탕으로 한다. 주거건물에서 열회수형 환기장치와 히트펌프를 결합하는 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 건물의 성능이 향상되면서 냉난방 부하량이 줄어 필요로 하는 실내환기량(국내 공동주택기준 0.5회)으로도 냉방 혹은 난방이 가능해졌기 때문이다. 특히 주거에서 환기를 이용한 공기난방설비는 히트펌프 운전 시 증발기 결빙문제로 지속적인 운전이 불가능하며 효율 또한 크게 떨어지게 된다. 이 경우 배기를 이용하면 보다 효율적인 운전 및 운영이 가능해진다. 열회수형 환기유니트 결합 히트펌프 증가 EN 16573 기준에서는 주거건물에서 환기장치와 히트펌프를 결합해 이용할 수 있는 18개 항목을 제시하고 있으며 각 항목별 에너지성능 평가방법을 명시하고 있다. 주거환기에서 실내가 필요로 하는 환기량·흡기량이 결정

세계적인 전기전자기업 지멘스는 지난 170여년간 뛰어난 엔지니어링 역량과 품질, 혁신, 신뢰성, 글로벌 사업 기반을 바탕으로 성장해 왔다. 에너지효율을 높이고 자원을 아끼는 친환경 기술의 선도주자인 지멘스의 스마트 인프라(Smart Infrastructure)는 인구 증가와 도시화로 인해 인프라산업이 당면한 과제를 해결하고 있다. 디지털화된 전력설비 및 제어 제품과 방재, 보안, BAS, HVAC 등 지능형 빌딩시스템을 적용해 그리드에서 수용가까지 에너지공급을 통합, 관리한다. prosumption(소비자생산), 전기차 충전 인프라, 에너지저장장치, 마이크로 그리드 등을 포함한 새로운 시장에 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 히트펌프 제품·솔루션 제공 지멘스는 높은 신뢰성과 최고의 기술력을 통해 히트펌프시장에서 필요로 하는 다양한 요구사항을 만족시키고 있다. 앞선 기술력을 바탕으로 HVAC용 PLC 클라이매틱스(Climatix™), 원격제어솔루션(Climatix IC™), 전자식 팽창변을 포함한 히트펌프분야의 폭넓은 제품과 솔루션을 제공하고 있다. 클라이매틱스는 조작이 쉽고 모든 유형의 어플리케이션에 적용할 수 있는 모듈제어 컨트롤러다. 개방형 통신 프로토콜

산업 전반에 걸쳐 COP 21과 같은 국제적인 회의에서 정한 탄소 배출량을 만족시키기 위한 다각적인 노력이 요구되고 있다. 이에 따라 신재생에너지와 저탄소에너지가 화석연료를 대체해 가고 있다. 히트펌프는 지속적인 에너지전환의 핵심기술로 인식되고 있어 가정과 상업용뿐만 아니라 산업용으로도 관심이 계속 증가하고 있다. 특히 히트펌프는 생활수준의 고도화와 산업발전에 따른 이산화탄소 감축수단으로서 각광을 받고 있어 날로 시장이 확대되고 있다. 히트펌프를 포함한 공조기기의 기술과 시장 관련 전문지인 JARN(Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News)이 www.marketsandmarkets.com의 자료를 인용해 발표한 보고서에 따르면 히트펌프시장은 2018년 약 540억달러의 규모에서 5년 후인 2023년에는 11.68% 성장한 약 940억달러가 될 것으로 예측하고 있다. 올해 8월 몬트리올에서 개최된 국제학술대회(ICR 2019)에서는 국제냉동기구의 자료를 인용해 전 세계적으로 약 1억6,000만대가 운용되고 있으며 가정, 상업용뿐만 아니라 산업용 히트펌프도 포함돼 있는 것으로 발표됐다. 산업공정에서 발

이탈리아 공조브랜드 에어맥(Aermec)의 한국 파트너 MTES는 보다 에너지효율이 높고 가성비와 가심비를 높힌 제품군을 출시하고 있다. 한반도 겨울은 더욱 가혹해질 전망이다. 이에 따라 공기열 히트펌프는 혹한에서 더 높은 온수 온도를 생산하는 것이 필수적이다. Aermec은 올해 NRK를 출시했다. NRK는 압축기 하나로 2번 압축해 R410A냉매로 .10℃ 조건에서 65℃ 온수를, -20℃ 혹한에서 55℃ 온수를 보장한다. 미국에 수출하고 있는 NRK는 ETL(미국 안전기준), 유로벤트 인증을 통과했다. 공기열 히트펌프는 예비열원사용이 쉬워야하므로 다른 열원과의 하이브리드도 손쉬워야 한다. NRK는 사용자가 설정한 온도에서 보일러 등 다른 열원을 가동시키는 옵션이 포함됐다. 이에 따라 겨울철 NRK 가동 시 외부온도에 따라 히트펌프와 보일러를 오가며 최적운전을 하게 된다. 외부온도 측정을 위한 별도 센서가 필요없으며 보일러의 고온수가 히트펌프에 유입되는 경우를 대비한 안전 메커니즘이 준비돼 있다. MTES는 주목할만한 히트펌프 효율기술로 ‘디슈퍼히트’를 지목하고 공기열 히트펌프시스템에 관련기술을 적용했다. 히트펌프는 크게 냉난방과 급탕 2가지 용도가 구별

부-스타는 1973년 산업용보일러 전문제조사로 창업한 이래 ‘신기술을 바탕으로 최고의 제품과 최고의 서비스로 고객에 봉사한다’는 경영이념을 기본으로 산업환경 변화와 시장의 요구에 대응해 끊임없이 신제품 개발과 고객만족, 협력사와 상생을 위해 노력하고 있다. 창업 초기에는 노통연관식, 수관식 보일러를 생산했으나 1980년대부터 국내업체 최초로 관류형보일러와 진공온수보일러를 출시했다. 2003년부터 제조업 운전환경에 적합한 스크럼보일러 개발, 산업용보일러 매출 1위 기업으로 성장했다. 또한 부-스타는 2004년 중국합작법인 설립을 시작으로 미국, 러시아, 베트남 등 세계 각국에 진출해 품질 우수성과 기술력을 인정받아 세계 속의 전문기업으로 발돋음하고 있다. HP로 연료절감 성과 보증 부-스타는 보일러 납품을 통해 축적된 경험과 기술, 전분야의 높은 인지도, 전국적인 서비스 조직, 재무안전성을 기반으로 2015년부터 본격적으로 히트펌프시장에 진출해 현재까지 △지열 △수열 △공기열 등 약 900여대를 납품, 설치했다. 히트펌프는 주로 수축열 냉난방시스템과 상업용 급탕시설(사우나, 골프장, 기숙사, 호텔, 오피스텔 중앙공급식 급탕 등)에 사용된다. 특히 흡수식 냉온수

1933년 덴마크에서 설립된 댄포스는 혁신적이고 신뢰성 있는 솔루션으로 시장을 선도해가는 에너지효율솔루션 전문기업이다. 업계를 선도하는 댄포스 코리아의 가정·상업용 A/C, 히트펌프 관련 전문적인 포트폴리오를 통해 산업체는 더욱 높은 에너지효율을 제공하고 개발시간, CO₂ 배출량 및 총 소유비용을 낮출 수 있다. 압축기에서 제어장치에 이르는 모든 단일 컴포넌트는 히트펌프의 원활한 작동과 효율에 매우 중요한 역할을 하고 있다. 이에 따라 제조사는 효율적이고 믿을 만한 다양한 부품을 제공할 수 있는 협력업체가 필요하다. 댄포스는 에너지효율을 통해 고객의 솔루션을 개선하기 위한 히트펌프 애플리케이션을 완벽히 이해하고 있고 효율 극대화를 위해 시스템의 모든 소자가 어떻게 결합하고 있는지 정확하게 알고 있다. 댄포스는 특별히 설계된 히트펌프 부품 엔지니어링에 최신 기술지식과 시장경험을 적용하고 있다. 고객은 댄포스와의 협력을 통해 애플리케이션에 알맞은 개별부품을 개발하고 정밀 조정할 수 있는 전담 협력업체를 확보할 수 있으며 드라이브의 에너지효율을 높일 수 있다. 넓은 범위 부품 라인업 갖춰 댄포스의 ‘360˚ 에너지효율’은 고객의 히트펌프시스템 요구에 부합되도록 전

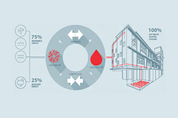

국내 대표 물 전문기관인 한국수자원공사(K-water)는 물과 관련된 다양한 사업을 전개하고 있는 공기업으로 최근 각광받고 있는 수열에너지에 대한 개발도 놓치지 않고 있다. K-water에서 물에너지사업 개발을 총괄하고 있는 물에너지처는 관련법령 및 제도개선, 사업성분석, 수열에너지 활성화 및 다각화를 위해 다양한 활동을 전개하고 있다. 물에너지처를 이끌고 있는 오봉록 처장을 만나 이야기를 나눴다. ■ 왜 수열에너지인가 정부는 재생에너지 발전비중을 2030년까지 20%로 대폭 확대하는 에너지 대전환정책을 추진하고 있다. 수열에너지는 친환경적이며 에너지 대체효과가 클 뿐만 아니라 기존 신재생에너지의 입지제한 등의 제약사항 해소의 좋은 대안으로 떠오르고 있다. 수열에너지는 화석연료대비 약 20~50%의 비용을 절감할 수 있으며 온실가스 배출량 감축, 미세먼지 저감 및 도심 열섬현상방지 등이 가능해 주목받고 있는 에너지다. 특히 광역상수도 내 원수를 활용한 수열에너지는 사회기반시설로 투자된 관로시설을 활용해 적은 비용으로 대규모 수열에너지 개발이 가능하다. 2006년부터 자체 사업장 적용 노하우가 있는 K-water가 롯데물산과 협업해 롯데월드에 국내 최대 규모의

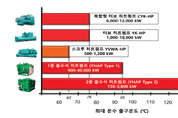

존슨콘트롤즈는 안전하고 쾌적하며 지속가능한 세상을 만들어가는 글로벌 리더다. 전세계 10만5,000여명의 임직원들은 서로 유기적으로 작동하는 인텔리전트 빌딩, 효율적인 에너지솔루션 및 통합 인프라를 창출해 150개국에서 스마트시티를 구현하고 지역사회와의 약속을 실현하고 있다. 존슨콘트롤즈는 업계에서 가장 공신력 있는 다수의 브랜드를 보유하고 있으며 YORK®, Tyco®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, PENN®, Sabroe®, Simplex®, Grinnell® 등이 포함된다. 수열원 히트펌프 수입·판매 존슨콘트롤즈는 전 세계적으로 지열, 공기열원을 포함한 모든 종류의 히트펌프를 제조, 판매하고 있지만 한국에서는 수열원 히트펌프를 수입 판매하고 있다. 수열원 히트펌프는 전기식의 경우 압축기 형식에 따라 터보히트펌프와 스크류히트펌프로 나뉜다. 흡수식 히트펌프는 스팀, 온수, 가스엔진 냉각수 등의 폐열을 구동열원으로 사용해 최대 95℃의 중온수를 생산하는 1종 히트펌프와 최대 140℃의 고온수를 생산하는 2종 히트펌프가 있다. 터보히트펌프는 2개의 압축기를 직렬로 연결해 리프트를 증가시켜 최대 76℃의 온수를 생산하는 복합형

신성엔지니어링은 최고의 기술력을 바탕으로 냉동공조 전 분야에 걸쳐 모든 제품에 대한 엔지니어링, 제조, 시공, 판매하는 유일한 냉동공조 전문기업이다. 매년 매출의 일정비율을 R&D에 집중 투자해 냉동공조기기의 초고율화 기기개발 및 에너지이용 다변화연구에 집중하고 있다. 최근 반도체 제조, 우주항공, 전자·정밀부품산업 발달에 따라 제조환경 조건도 변화를 요구하고 있어 OAC, DCC의 경쟁력을 강화해 공급하고 있다. 뿐만 아니라 특수 환경조건의 클린룸과 스마트폰, 노트북, 전기자동차에 사용되는 리튬배터리 제조에 필요한 초저습 드라이룸 설계, 제조, 시공기술을 보유하고 있어 국내외 제조사에 공급하고 있다. 세계적으로 지구환경개선에 따른 CO₂저감을 위해 신재생에너지사업 일환으로 지열히트펌프를 국내 최초로 개발해 일반사무용 건물 및 공동주택에 공급해 에너지절감 및 CO₂감축에 기여하고 있다. 신성엔지니어링은 친환경 냉동공조, 신재생에너지를 선도하는 Global Company로 도약하기 위해 선택과 집중을 통한 해외시장 진출 모델을 선정하는 사업포트폴리오를 새롭게 구성해 제품개발 시Global Standard에 부합하는 개발을 진행하고 있다. 기술지원 및 연

히트펌프는 단일 기기로써 온실가스 저감 잠재량이 높은 기기다. 투입에너지대비 3~4배의 열에너지를 생산할 수 있는 단순한 산술적 수치만으로도 상당히 높은 에너지절감이 가능함을 예상할 수 있다. IEA에서는 에너지효율향상을 위한 히트펌프 기술의 중요성을 설립 초기부터 인지해 산하 에너지기술위원회에서 기술협력프로그램(Technical Collobration Programme)으로 히트펌프 기술(HPT: Heat Pumping Technologies)분과를 1986년부터 운영하고 있다. 최근 들어 온실가스 감축 중요성이 강조되면서 히트펌프에 대해서는 많은 보고서와 연구들이 앞으로 기여할 긍정적인 효과를 강조하고 있다. IEA 에너지기술전망(ETP: Energy Technology Perspective), 세계에너지전망(WEO: World Energy Outlook) 등의 핵심보고서에서는 고효율과 온실가스 감축을 위한 주요 기기로 히트펌프가 빠지지 않고 거론되고 있다. 또한 2015년 파리에서 열린 UN기후변화회의에서는 지구온난화와 환경변화를 대비하기 위한 에너지기술혁신 글로벌 이니셔티브로 미션 이노베이션(Mission Innovation)을 추진하고 있으며 7번째

최근 유럽히트펌프협회(EHPA)에서는 유럽의 ‘녹색거래(Green Deal)’를 1960년대 사람을 달에 보내겠다는 미국 대통령 케네디의 제안과 비교하고 있다. 달 착륙이 일반적인 인간 생활에 미치는 직접적인 영향은 적을 수 있다. 그러나 국민적 관심을 통한 국가적 통합에 중대한 영향을 미쳐 관련 연구개발과 생산 생태계를 가속화했다. 이러한 영향은 미국의 모든 분야를 발전시키는데 큰 계기를 이뤘으며 국가 발전의 경계를 넘어서는 충분히 가치로 평가받고 있다. 현재 EHPA는 유럽의 저탄소 경제구축의 긴급성을 확신하면서 야심찬 ‘녹색거래’를 전적으로 지원할 것이며 적어도 난방부문의 경우 기존기술을 사용해 향후 30년 이내에 완전한 탈탄(decarbonization)이 가능할 것으로 확신하고 있다. 이러한 확신은 기술적인 문제가 아닌 정치적인 것으로 그들은 믿고 있다. 이러한 그들의 믿음에는 히트펌프기술에 대한 확신이 있어 정치적인 결단만 있으면 지구온난화를 막을 수 있다는 확고한 의지가 있는 것이다. 산업발전을 위해서는 새로운 시장을 창출할 수 있는 신기술 개발이 필요하며 개발된 신기술 또는 제품에 대한 표준화가 이뤄져야 새로운 시장이 형성된다. 기술 또는 제품

대성히트에너시스는 1947년 창립 이래 국내 에너지산업을 이끌어 온 대성이 추구하는 행복에너지로 만들어가는 따뜻한 세상을 만들기 위해 2010년 설립돼 신재생에너지 및 냉난방분야에 한 축을 공고히 하면서 국내뿐만 아니라 해외로 사업영역을 넓혀 성장, 발전하고 있다. 대성히트에너시스는 사업분야를 기존의 지열히트펌프 및 시스템보급에서 스마트팜용 복합열원 히트펌프, 태양광 및 연료전지 등 신재생에너지 보급 활성화에 집중하기 위해 최근 ‘대성히트펌프’에서 ‘대성히트에너시스’로 사명을 변경했다. 지열히트펌프 업계 최다 라인업 대성히트에너시스는 풍부한 R&D인력과 경험으로 60℃ 온수를 생산할 수 있는 특허기술(특허명: 과냉각도 운전제어와 적정 냉매량 판별 기능을 갖는 브릿지 정류회로방식이 적용된 히트펌프 시스템 및 그 제어방법)을 적용한 제품을 공급, 고객으로부터 호평을 받고 있다. 지열 그린홈 보급률 1위를 자랑하는 대성히트에너시스는 현재 지열제품의 경우 KS인증을 획득한 3~150RT까지 13개의 모델로 업계 최다 라인업을 구축해 현장여건에 맞게 최적의 히트펌프를 공급하고 있다. 또한 일부 모델은 기존 지열히트펌프에서 어려워했던 65℃가 출탕되는 특허가 적

경동나비엔은 아시아 최초로 콘덴싱보일러를 개발하는 등 에너지절감과 환경보호를 위한 옳은 길을 걸어온 국가대표 보일러기업로 성장했다. 북미, 러시아 등 글로벌시장에서 리딩기업으로 자리매김하는 등 대표적 내수산업이던 보일러산업을 수출산업으로 변모시키는데 기여했다. 특히 필요한 열량에 맞춰 소용량의 가스보일러나 온수기 여러 대를 병렬로 연결해 중대형 건물에 필요한 용량을 자유자재로 설계할 수 있는 난방시스템인 캐스케이드시장에 가장 먼저 진출한 경동나비엔은 세계 최고 수준의 콘덴싱 기술력을 바탕으로 높은 효율성과 안정성을 갖춘 제품을 선보이며 캐스케이드시장을 주도하고 있다. 심야전기보일러 대체 히트펌프 눈길 경동나비엔의 대표적인 히트펌프 제품은 고온(80℃)의 난방용수와 온수를 공급하는 히트펌프보일러인 ‘나비엔 하이브리드 보일러’다. 이 제품은 25kW 용량의 일체형 캐스케이드 압축시스템을 적용한 Air to Water 공기열원 히트펌프로 기존의 히터방식 심야전기보일러보다 1.5배 이상 효율이 뛰어난 제품이다. 나비엔 하이브리드 보일러는 2개의 압축기를 이용하는 캐스케이드 압축시스템으로 -15℃의 환경에서도 80℃의 고온수를 안정적으로 생산할 수 있어 다양한 환경에

여름철과 겨울철이 되면 전력수요량 관련 뉴스를 많이 볼 수 있다. 여름철의 기록적인 폭염으로 전력수요는 계속 상승하고 있으며 올해 8월에도 9만MW 이상의 최대 전력수요를 기록했다. 피크 때 전력예비율은 6.7%로 이는 순환정전사태가 발생한 2011년 9월의 5.0%에 바짝 다가선 수준이다. 예비전력이 지나치게 줄어드는 주요 원인으로는 예측하지 못한 과다한 냉방 전력소모를 꼽을 수 있다. 2009년 이후 하절기에만 발생하던 전력피크가 동절기에도 발생하고 있어 하절기와 동절기 전력 피크타임에 전력소모를 줄이기 위한 많은 노력을 경주하고 있다. 피크타임에 전력사용을 제한해 전력 소모를 감소시키는 것은 기본적인 한계가 있으며 기존 시스템에 대비해 고 효율의 냉방 및 난방시스템을 도입해 사용함으로써 소비전력을 저감시키는 방법이 보다 효율적인 관리 방법이라고 할 수 있다. 세계 각국은 에너지 및 환경의 중요성을 인지하고 안정적인 에너지공급원 확보를 위한 정책을 펼치고 있다. 특히 미국, 유럽, 일본 등에서는 히트펌프를 신재생에너지로 지정해 에너지이용 효율화를 기하고 있으며 히트펌프의 보급 확대에 초점을 맞추고 있다. 또한 인센티브제도를 통해 세금혜택과 대규모 투자 및

117년 역사의 공기역학 기술력을 바탕으로 완성도를 높인 에어솔루션 전문가전을 대거 선보이고 있는 오텍캐리어는 히트펌프 기술을 적용한 가정용 에어컨, 상업용 멀티에어컨, 산업용 냉동기, 보일러 등을 국내에 보급하고 있다. 특히 세계 최고 냉난방공조기술로 획기적인 빌딩에너지절감 솔루션을 실현하고 있는 BIS(Building intelligent solution)의 핵심기술인 ‘어드반택(AdvanTEC)’도 다양한 건물에 적용하는 성과도 올렸다. 히트리커버리 냉동기, 냉난방 동시 구현 오텍캐리어가 공급하고 있는 히트펌프 관련제품들은 크게 실내부하기기에 냉매배관으로 연결되는 히트펌프에어컨과 수배관으로 연결되는 히트펌프냉동기로 분류된다. 열원기기의 냉각방식에 의해 공냉식과 수냉식으로 구분할 때 히트펌프는 대부분 공냉식 제품에 적용되고 수냉식 제품은 주로 히트리커버리 방식을 채택하고 있다. 히트리커버리 냉동기는 냉방운전 중 대기로 버려지는 폐열을 난방이나 온수를 생산하는 열원으로 재사용해 보일러의 에너지를 절감할 수 있으며 냉각탑 팬 운전을 줄여 냉방비용도 절약할 수 있는 효율적인 시스템이다. 냉수를 공급해 냉방을 하면서 동시에 온수(60℃)를 공급하는 제품으로 고효

브이피케이는 20여년의 CAE 엔지니어링과 10여년의 ICT융합 기술개발을 기반으로 종합에너지전문기업으로 도약하고 있다. 자동차 등 다양한 산업분야에 CAE Consulting 서비스 및 PLM(Product Lifecycle Management) 솔루션 공급하고 있으며 다수의 EMS(에너지관리시스템) 국책과제 수행과 IoT Device를 개발하는 ICT융합 사업 등을 진행하고 있다. 특히 폐기물 자원화사업을 진행 중인 제일기연과 2018년 11월 합병해 직원 수 96명(2018년 12월 기준), 매출액 180억원(2017년 기준)의 기업으로 성장했다. 브이피케이의 관계자는 “에너지사업의 최종목표는 에너지와 환경을 지능적 관리시스템으로 구축하는 ITEM(Intelligent Thermal Energy & Environment Management system)”이라며 “목표 달성을 위해 환경을 고려한 지속가능한 에너지 생산기술 개발 및 ICT 기술융합을 통한 에너지절감시스템 개발 등을 최고의 시스템과 전문기술진 및 다양한 분야에서의 축적된 경험과 신뢰를 바탕으로 끊임없이 연구개발을 진행해 나갈 것”이라고 밝혔다. 업계 최고 COP 지열HP 개발 브이피케

지난 세월을 돌이켜 보면 국내에서 히트펌프를 사용한 지 약 20여년이라는 시간이 흘렀다. 히트펌프는 공기를 압축하는 과정에서 발생하는 열이나 지열에너지 등 자연에너지원을 활용하는 난방방식으로, 연소과정이 없어 친환경적인 에너지기기다. 특히 화석연료의 연소없이도 난방에너지 생산이 가능하기 때문에 최근 심화되는 미세먼지나 온실가스 감축을 위한 효과적인 대안 중 하나로 평가받고 있다. 히트펌프가 국내에 보급되기 시작한 2000년대 초에는 가격이 다소 높아 히트펌프를 선택하는 사용자가 많지 않았다. 특히 히트펌프 특성인 추운 겨울에 외기온도에 따른 난방능력 저하로 불편을 호소하기도 했다. 그 이후 지속적으로 히프펌프기술이 발전하고 약 10년 정도의 사용 경험이 쌓이자 투자비는 조금 높더라도 운전비용을 확실히 줄이는 에너지절감 방향으로 선회하는 합리적인 소비자들이 늘어나고 있다. 히트펌프의 가장 큰 장점은 냉방뿐만 아니라 난방, 급탕도 가능하다는 것이다. 이전까지 에어컨, 냉동기는 여름 냉방시즌에만 사용하므로 비용대비 사용시간이 너무 짧았지만 냉난방이 가능한 히트펌프 제품이 나온 이후 사계절 사용이 가능해 효용가치가 높아졌다. 또 하나의 히트펌프의 장점은 에너지절감이

국내 산·학·연의 히트펌프산업 활성화를 위해 조직돼 산업통상자원부 사단법인 인가를 받은 한국히트펌프얼라이언스 공동의장을 맡고 있는 김민수 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수. 김 교수는 국제냉동기구(IIR) 한국위원회 회장을 비롯해 내년 5월11일부터 14일까지 제주 라마다프라자호텔에서 열리는 제13회 IEA Heat Pump Conference(HPC 2020) 조직위원장도 맡고 있는 국가대표 히트펌프 전문가로 통한다. 김 교수를 만나봤다. ■ 히트펌프얼라이언스는 어떤 단체인가 히트펌프얼라이언스의 전신은 히트펌프산업포럼으로 2014년 창립됐다. 히트펌프와 관련된 조사연구, 정보교류, 정책제안을 통해 히트펌프산업을 발전시키는데 기여하기 위해 설립된 산업부 산하 사단법인으로 인가를 받았다. 히트펌프 관련 세미나 개최, 기술개발 방안 연구, 국내·외 관련 업체 및 유관기관과 정보교류 등을 주요 사업으로 하고 있다. 현재 법인 및 개인회원 60여명이 활동하고 있으며 날로 비중이 확대되는 히트펌프에 관한 논의를 지속하고 있다. 히트펌프얼라이언스로 변신한 것은 2019년으로, 보다 폭넓은 히트펌프의 적용 및 보급을 염두에 두고 히트펌프 관련 산업계, 학계, 연구계

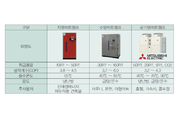

4차 산업혁명에 따라 많은 산업들이 다양한 모습으로 체질개선을 시도하고 있다. 초연결과 초지능으로 요약되는 4차 산업혁명은 제조·생산 등 산업현장부터 일반적인 삶의 영역까지 영향을 미치고 있다. IoT, AI, 빅데이터, 자율주행 등 4차 산업혁명이라고 하면 떠오르는 대표적인 요소들은 네트워크, 데이터의 속도와 안정성을 기반으로 하고 있다. 여기서 핵심적 역할을 하는 것이 데이터센터(Internet Data Center)다. 4차 산업혁명이 진행될수록 데이터센터가 늘어날 것은 자명한 일이다. 하지만 데이터센터 1개소가 웬만한 중소도시에서 사용하는 만큼의 전력량을 소비한다는 사실은 운영비 증가는 물론 정부가 시행하고 있는 온실가스 감축목표에도 많은 지장을 줄 우려가 있다. 데이터를 저장하는 서버는 날로 고집적화, 고발열화되고 있다. 데이터센터의 에너지절감은 데이터센터 본연의 기능 외 부분에서 효율화가 이뤄져야 하며 데이터센터의 운영 안정성을 해쳐서는 안된다는 전제가 깔려있다. 이에 따라 국내 데이터센터산업의 시장동향을 살펴보고 서버운영 외 가장 많은 에너지를 소비하는 냉각시스템의 효율화, 안정적 운영 및 비용절감 방안을 탐색한다. 클라우드 서비스, 데이터센터

4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라인 데이터센터산업 활성화를 목적으로 설립된 한국데이터센터연합회(Korea Data Center Council, 이하 KDCC)는 국내 데이터센터와 연관산업계간 상호협력 및 교류를 강화하며 관련이슈의 대응방안 수립, 정부 정책건의 등을 수행한다. KDCC에서 실무를 담당하며 국내 데이터센터업계의 가교역할을 맡고 있는 송준화 전략기획팀장을 만나봤다. ■ 국내 데이터센터산업 현안은국내 데이터센터산업은 내부적으로는 산업 활성화를 위한 규제합리화, 외부적으로는 글로벌 데이터센터 전문운영사의 국내 진출로 인한 경쟁심화 문제 등을 현안으로 가지고 있다. 내부적요인인 규제합리화의 경우 대표적으로 데이터센터 건축물용도 부재에 따라 불필요한 시설을 구비해야 함으로써 생기는 구축비용 증가를 들 수 있다. 2015년부터 데이터센터에도 적용된 온실가스 배출권거래제도 역시 운영부담을 가중시키는 요인이다. 또한 데이터센터는 대형화를 통해 규모의 경제 및 에너지효율성 향상을 꾀할 수 있으나 이를 위한 충분한 전력공급 가능 부지확보가 갈수록 어려워지고 있다는 점도 업계의 애로사항으로 꼽히고 있다. 외부적 요인인 경쟁심화는 Equinix, Digital Re