한국토지주택공사(LH)는 11월4일 LH 경기지역본부에서 ‘제3회 기계설비 컨퍼런스’를 개최했다고 밝혔다. 정부정책, 사회 이슈, 환경문제 등을 기계산업 전문가들과 함께 고민하고 해결해 미래를 열어가자는 취지에서 2019년부터 시작된 이번 컨퍼런스는 ‘탄소중립시대, 기계설비의 역할을 묻다’라는 주제로 열렸다. 이날 컨퍼런스에는 박철흥 LH 공공주택사업본부장, 우정훈 국토교통부 건설산업과장, 강용태 기계설비단체총연합회 회장(설비공학회 회장), 정달홍 기계설비건설협회 회장, 변운섭 설비설계협회 회장, 김철영 설비기술협회, 정재동 설비공학회 차기회장, 김회률 기계설비기술사회 회장, 정영석 기계기술인협회 회장 등 업계 관계자 200여명이 참석했다. 박철흥 LH 본부장은 인사말을 통해 “이번 컨퍼런스는 탄소중립과 기계설비의 역할, 화재안전 증대, 재해예방, ESG 등을 주제로 열리며 최근 안타까운 재해사망, 데이터센터 화재로 인한 카카오서비스 중단 등 상황으로 비춰볼 때 시의적절한 시기와 주제라고 생각한다”라며 “우리나라에서 기후변화에 대응한 2050 탄소중립을 선언한 지 2년이 지났으며 온실가스감축 계획 등 기후변화 대응 정책들은 단순 국가적 이슈를 넘어 글로벌사회에 우리나라가 살아남기위한 생존의 문제로 인식되고 있다”고 밝혔다. 이어 “LH도 지난 2월 ESG경영 선포식을 시작으로 경영체질 개선과 혁신을 통시에 추진하고 있다”라며 “친환경도시 및 주택 건설을 위해 에너지자립률 50%인 도시와 제로에너지 3등급 공동주택을 시범사업으로 추진하고 있으며 탄소중립과 온실가스 감축을 위해 모든 분야 전문가들이 함께 고민하고 만들어가야 하는 것”이라며 컨퍼런스 개최 취지를 설명했다. 우정훈 국토부 건설산업과장은 축사를 통해 “기후위기는 절박한 생존문제로 위기대응책으로 각국 정부는 온실가스 감축을 위한 다양한 정책을 펼치고 있으며 주요기업들은 친환경과 지속가능한 발전을 추구하는 ESG경영에 박차를 가하고 있다”라며 “온실가스 배출 세계 7위인 우리나라도 예외일 수 없으며 정부는 건물, 수송, 산업분야 등에서 발생하는 온실가스를 2030년까지 40% 감축하는 국가온실가스 감축목표를 발표했다”고 밝혔다. 우 과장은 이어 “내년부터 공공주택의 제로에너지 5등급 인증도 의무화한 만큼 탄소중립을 위한 기계설비의 역할도 중요한 시점”이라며 “정부는 기계설비법을 바탕으로 산업발전을 위한 기반을 정비하고 기계설비가 건축물 에너지절감을 위한 제 역할을 다할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다. 강용태 기계설비단체총연합회 회장은 축사를 통해 “우리 기계설비인들은 코로나19 위기 극복과 탄소중립을 위해 어느 누구보다 역할을 잘 수행해 왔다고 자부한다”라며 “냉난방공조, 환기, 공기청정 등은 기계설비산업의 중요성은 더욱더 커지고 있다”고 밝혔다. 강 회장은 이어 “코로나시대에 소규모 밀폐공간에서도 반드시 환기를 설치토록 하고 있으며 유지관리기준이 더욱 강화되고 있다”라며 “기계설비분야가 나아갈 핵심 4대 키워드로 신재생에너지, 플러스에너지, BEMS, 안전재해 등을 제시한다”고 강조했다. LH 공공주택사업 유공 및 기계설비산업 발전에 기여한 유공자에 대한 감사패를 강용태 설비공학회 회장, 박진철 중앙대 교수, 송두삼 성균관대 교수, 조현일 기계설비건설협회 전무, 정홍구 현대건설 팀장, 박창주 대림건설 부장, 손영길 대평엔지니어링 부장, 최종상 나비환경 이사 등에게 전달했다. “기계설비환경 중요성 부각” 박진철 중앙대 교수는 ‘포스트코로나 시대 탄소중립과 기계설비 방향’을 주제로 기조연설했다. 펜데믹은 14세기 흑사병을 시작으로 16세기 천연두로, 1918~1920년 스페인독감까지 지속적으로 꾸준히 발생해 왔다. 특히 18세기 산업혁명 이후 과학과 문명의 발달은 상하수대 등 위생시설을 갖추게 했으며 각종 질병에 대한 백신과 항생제가 개발되는 등 의학적으로 눈부신 발전으로 전염병에 의한 사망률은 크게 낮아지고 있다. 하지만 2002~2003년 중증급성호흡기증후원(SARS-CoV), 2009~2010년 신종플루, 2015년 MERS(중동호흡기증후군), 2020~2022년 코로나19 등 최근 20여년간 펜데믹이 증가하고 있다. 박진철 교수는 “최근 20년 동안 과학과 최신의학의 발달에도 불구하고 전염병의 빈번한 발생은 여러 원이 있겠지만 그 원인의 하나로 환경오염에 따른 기후변화를 지목하고 있다”라며 “국제사회는 기후변화 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기위해 선진국에 의무를 부여하는 교토의정서(1997년)를 시작으로 파리협정(2015년)을 채결했다”고 밝혔다. 파리협정은 지구의 한계온도로 평균기온 상승을 2℃ 이내보다 낮은 수준(1.5℃)으로 유지키로 했으며 2020년부터 모든 국가의 온실가스 감축의무를 부담했다. 특히 2023년부터 종합점검으로 5년 단위로 파리협정이행 및 장기목표 달성 가능성을 평가하는 개별국가단위가 아닌 전지구적 이행점검을 실시키로 했다. 박 교수는 “특히 코로나19에도 불구하고 대면회의가 열렸던 2021년 COP26 영국 글래스고 기후변화회의를 주목해야 하는 이유는 18세기 산업혁명의 발상지가 영국의 글래스고”라며 “COP26에서는 파리협정에 대한 세부 이행지침과 효과적인 활용계획이 수립됐으며 ESG와 탄소중립 이슈가 가장 부각된 회의였다”고 강조했다. 박 교수는 이어 “건축물에서 온실가스 배출은 전체 평균의 1/3을 차지할 정도로 큰 부분이기 때문에 건물에서의 온실가스 관리제를 강화시키기위해 제로에너지건물 보급과 그린뉴딜사업이 가장 중요하게 다뤄지고 있다”라며 “국토부에서 그린뉴딜정책 일환으로 어린이 등 취약계층 이용 공공건축물을 대상으로 그린리모델링을 추진, 확대하고 있다”고 밝혔다. 박 교수는 특히 “우리나라도 탄소중립을 선언했지만 정권이 바뀐 후 정부발표자료 어디에도 탄소중립이라는 내용을 찾아보기 어렵고 국민들의 생활안정 인기정책에만 집중하고 있는 현실”이라며 “진정한 탄소중립을 위해서는 산업공정에서의 온실가스 감축, 신재생에너지보급을 통한 에너지원의 탈탄소화, 에너지소비 고효율화 등 실천의식 고취가 필요하다”고 제안했다. 포스트 코로나에서 건설분야 중요키워드는 △바이오헬스 △로봇 △드론 △스마트시티 등이며 비대면사회를 위한 새로운 건설환경 변화를 요구하고 있다. 박 교수는 “코로나19 이후 건물에서의 재실자의 건강관리가 더욱 중요해졌으며 비컨택 개념이 도입돼 4차산업과 AI, IoT, VR, AR, BIM, 로봇, 드론 등의 기술, 즉 기계설비기술이 더욱 부각되고 있는 상황”이라며 “메타버스를 건설산업에 적용할 경우 단순히 건설현장 공간을 가상화하는 데서 그치는 것이 아니라 실제 건설현장의 작업공정흐름 전체를 반영함으로써 현장의 모든 지형지물, 구조물 등의 요소를 실제 크기와 똑같이 3D로 구현해 비대면으로 현황측량, 모니터링, 공동작업, 안전관리업무 등을 처리할 수 있다”고 밝혔다. 박 교수는 “전 세계적으로 경제회복에 기대감이 기존 오프라인 중심의 건설에서 비대면의 온라인 공간까지 범위가 확산되고 있으며 IoT, 빅데이터, 메타버스, 가상현실, AI 등이 핵심키워드가 되고 있다”라며 “건강과 청정클린서비스가 요구가 증가함으로써 기계설비환경의 중요성이 부각될 것”이라고 강조했다. 탄소중립, 기계설비 역할 강조 송두삼 성균관대 교수 사회로 진행된 토론은 △탄소중립시대 기계설비의 역할은 어떻게 달라져야 하는가(송두삼 성균관대 교수) △탄소중립을 위한 기계설비 에너지로드맵 제시(원종연 네드 대표) △글로벌 ESG동향 및 건설기업의 대응방향(심홍석 딜로이트 안진회계법인 박사) 등 발제에 이어 △강용태 기계설비단체총연합회 회장 △홍희기 경희대 교수 △정재동 교수(설비공학회 차기회장) △신지영 숙명여대 교수 △이종성 lh 박사 △안장성 기계설비건설협회 상무 △현규섭 HDC현대산업개발 상무 △이상태 종건사협의회 회장(GS건설) 등이 패널로 참여해 진행됐다. 송두삼 교수는 ‘탄소중립시대 기계설비의 역할은 어떻게 달라져야 하는가’가 주제발표를 통해 2050 탄소중립 방안에 대해 설명했다. 탄소중립의 핵심은 바로 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법(약칭: 탄소중립기본법)이 2021년 9월24일 제정돼 2022년 7월1일부터 본격 시행됐다. 이를 통해 건물부문 2030년 NDC는 2018년 온실가스 배출량 5,210만톤대비 2030년 배출목표는 3,500만콘으로 32.8% 감축목표가 수립됐다. 특히 2050년에는 최대 88.1%를 감축해야 한다. 송두삼 교수는 “2030 NDC와 2050 탄소중립 등 대내외 여건변화에 대응하기위해 신축건축물 에너지성능 강화, 기축건축물 에너지성능 개선, 녹색건축 실현기반 구축 등 녹색건축 활성화가 추진되고 있다”고 밝혔다. 제로에너지빌딩은 2023년 연면적 500m² 이상 공공건축물 의무화에 이어 2025년 공공건축물 4등급 수준, 연면적 1,000m² 이상 민간건축물, 30세대 이상 공동주택 등으로 확대되고 2030년 공공건축물 3등급 수준, 연면적 500m² 이상 모든 용도 민간·공공건축물 등이 의무화된다. 전국 건축물 총 720만여동 중 30년 이상된 노후건축물은 282만동이며 국내 건축물 중 10년 이상 30년 미만 건축물은 연면적 기준 약 60%에 달한다. 이에 따라 2025년부터 공공건축물 그린리모델링 의무화가 시행된다. 송 교수는 “온실가스 감축에 대한 공공의 선도적 책임 부여 및 민간 확대 견인을 위해 공공건축물 그린리모델링 의무화가 도입된다”라며 “2022~2024년은 국비지원을 통해 노후 공공건축물 물량 증가 대응 및 증가추세가 감소하는 2025년부터 의무화가 시행된다”고 밝혔다. 올해 지원사업은 사용승인 후 10년 이상 취약계층이 이용하는 어린이집, 보건소, 의료기관 등 공공건축물의 에너지성능, 실내공기질 등을 개선하는 사업비를 지원한다. 실제로 인천시 한울타리어린이집은 그린리모델링 후 연간 1차에너지소요량을 36.5% 절감할 것으로 예상되며 군산시 오포보건진료소도 연간 1차에너지소요량 34.5% 절감을 기대하고 있다. 원종연 네드 대표는 ‘탄소중립 실현을 위한 기계설비 에너지로드맵’을 제시했다. 국토부는 2021년 12월23일 생활터전과 이동수단에서 탄소중립을 실현하기위해 ‘국토교통 2050 탄소중립 로드맵’을 발표했다. 이는 2019년 6월 ZEB로드맵이 마련되고 2020년 7월 연면적 500m² 이상 공공건축물 조기 도입, 2021년 6월 공공건축물 등급 상향, 2021년 12월 공동주택 조기 도입 및 2050년 공공건축물 1등급 상향 등 제로에너지빌딩 보급은 가속화되고 있다. 서울시도 제로에너지 조기도입 방안을 수립하고 있다. 이는 서울시 온실가스 배출량의 68.6%를 차지하는 건물부문 제로에너지화가 시급하기 때문이다. 이에 따라 서울시는 2050 건물부문 2018년대비 탄소배출 82% 저감 목표 달성을 위해 그린리모델링을 이행수단으로 활용할 계획이다. 그러나 원 대표는 “대기업 건설사 1개사가 1년에 분양하는 아파트가 1~1.5만세대로 내년부터 제로에너지 5등급을 추진하더라도 실제 탄소배출량은 0.02%밖에 절감이 안된다”라며 “10대 건설가 내년부터 힘을 함쳐 제로에너지 5등급을 달성하더라도 0.2% 정도 수준밖에 안되며 건물부분 32.8% 절감이라는 숫자가 무지막지한 숫자로 7~8년 노력하더라도 실제 감축량은 2~3% 정도에 불과하다”고 지적했다. 원 대표는 “LH와 제도적 여건변화 등을 고려한 수정된 세부로드맵에 따라 단계적으로 제로에너지건축등급을 상향하는 방향에 대해 논의하고 있다”라며 “제로에너지건축물 3등급 이상 고등급 획득을 위한 열에너지를 절감하고 기계설비 에너지절감이 필수”라고 강조했다. 원종연 대표는 “제로에너지건축 확대를 위해 건축물 유형별 맞춤형 확산사업을 추진하고 건축물 단위에서 지구, 도시단위로 확산해야 한다”라며 “국토부와 LH는 제로에너지 특화도시 시범사업을 통해 건축에서 도시로 제로에너지 보급을 확대해 지구단위계획 시 에너지자립율 지침대응이 시급하다”고 밝혔다. 원 대표는 이어 “2021년 말 기준 전국주택 1,881만호 중 건축연한이 20년을 초과한 노후주택은 약50.1%에 이르며 매년 노후주택 수는 지속 증가할 것”이라며 “에너지제로화로 에너지성능을 강화한다고 해도 기존 노후건축물에 대한 에너지성능개선이 없다면 저탄소화 사회 구현 달성이 사실상 어렵기 때문에 기존 건축물의 그린리모델링을 통한 에너지성능 향상이 필수적으로 동반돼야 한다”고 지적했다. 심홍석 딜로이트 안진회계법인 박사는 ‘글로벌 ESG동향 및 건설기업의 대응방향(기계설비산업 중심)’을 주제발표했다. 심 박사는 “2000년대부터 ESG경영에 대한 투자자의 인식이 높아지며 선진국을 중심으로상장사의 ESG경영 정보공시를 확대했다”라며 “최근에는 기후변화 위기와 코로나19 팬데믹을 거치면서 투자자, 고객, 정부, 신용평가사 등 다양한 이해관계자들이 기업을 대상으로 ESG경영 요구사항을 확대하고 있다”고 밝혔다. 실례로 국민연금의 경우 투자의사결정 시 ESG평가를 확대해 나가고 있으며 글로벌 투자기관인 블랙록의 경우 기후변화 대응을 요구하는 서한을 기업에 보내는 등 투자자들의 ESG대응 요구가 확대되고 있다. 또한 기업의 지속가능경영(ESG)관련 정보는 기업의 자율적 의사에 따라 공시됐으나 최근 의무공시로 전환되고 있으며 공시정보의 다양화, 세분화 등 확대되는 추세를 보이고 있다. 산업별 ESG관련 글로벌 이니셔티브에는 강화된 ESG공급망 관리를 요구함에 따라 공급망에게 ESG경영을 요구하는 기업들이 증가하고 있다. 심 박사는 “2015년 파리에서 개최된 UNFCCC정상회의 이후 전 세계는 금세기까지 온도상승을 1.5℃ 이하까지 제한하기 위한 노력을 추구하고 있으며 기업의 적극적인 탄소중립 참여를 위해 TCFD, RE100, SBT 등 다양한 이녀서티브가 확산되고 있다”라며 “IPCC 최근 보고서는 다양한 온실가스 배출, 농도를 가정한 시나리오를 제시해 온도 상승 및 그에 따른 영향에 대한 다양한 예측을 발표했다”고 밝혔다. 이에 따라 EU, 미국, 일본 등 주요 선진국들은 기후변화의 주범인 온실가스 배출 규제 정책을 강화해 나가는 동시에 기업평가항목에 기후변화를 공시토록 하고 있으며 과거 국가 내 탄소관련 경제규제를 국가간 탄소관련 경제규제로 확대하는 움직임을 보이고 있다. 특히 DJSI, MSCI, KCGS 등 국내외 ESG평가기관은 기후관련 데이터에 대한 평가가 아닌 목표 및 추진전략에 대한 공시를 요구하고 있으며 CDP에서는 Scope 3까지 관리범위를 확장하도록 요구하고 있다. 심 박사는 “건물 및 건설부문은 전 세계 온실가스 배출량 중 약35%의 비중을 차지하는 가장 큰 배출원 중 하나이기 때문에 탈탄소화에 대한 잠재량과 전략 및 목표수립에 대한 수요가 높다”라며 “특히 2050 Net-Zero를 위해 건물부문의 최종에너지소비는 재생에너지원을 증가시키고 난방부분의 에너지소비를 급격히 감소시켜야 한다”고 지적했다. 심 박사는 이어 “건축물의 실질적인 에너지소비와 절감에 대한 측정은 기계·설비에서 이뤄짐에 따라 플랫폼 관점의 기계·설비 설계 및 운영이 필요하다”라며 “특히 전 세계적으로 적극적인 기후변화 대응을 탄소중립을 지향하는 활동을 수반한 ESG경영을 기업에게 요구하는 있는 만큼 건물부문 탄소중립은 재생에너지 확대와 난방에너지 효율 개선이 필수적이며 ESG 공시를 위해 주기적인 관련 데이터 측정 및 관리해야 한다”고 제안했다. 주제발표에 이어 패널토의가 진행됐다. 강용태 기계설비총연합회 회장은 “에너지자립률을 규정하는 것은 빌딩마다 조건이 다르기 때문에 쉽지 않은 과제인 것 같지만 제로에너지빌딩을 실현하는 것은 패시브시스템이 기본인 상황에서 신재생에너지가 기반인 엑티브시스템이 보급돼야 한다”라며 “특히 재생에너지원 다양화가 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 홍희기 경희대 교수는 “제로에너지하우스, 패시브하우스 등 우선 고기밀 단열이 달성돼 전열부하 감소로 에너지가 대폭 절감된다”라며 “하지만 고온다습한 하절기가 되면 습기와 환기문제는 심각한 상황이 되며 지하실과 유사할 정도이다”고 지적했다. 이어 “앞으로 단열이 잘된 주택이 사회적 이슈가 될 것이며 탄소중립과 직결되는 문제로 선제적으로 대응해야 할 시점이 왔다”라며 “습도 조절, 환기만으로도 충분히 에너지가 절감되고 쾌적성을 담보할 수 있다는 점에서 기계설비만이 솔루션이 될 것”이라고 강조했다. 정재동 설비공학회 차기회장은 “탄소중립이 키워드로 피할 수 없는 당위성에 대해서는 동의할 것”이라며 “2050 미래기술 로드맵의 경우 어떻게 해야 하는 세부기술이 세부적이지 않으며 굉장히 취약한 로드맵이 계속 나오면서 환상을 많이 심어주는 것 같으며 ‘어떻게’라는 말이 강조되면 탄소중립시대에서 기계설비 역할이 보다 강조될 것”이라고 지적했다. 이어 “건설업계는 상대적으로 타 분야대비 ESG에 대한 접근이 매우 늦은 느낌이 들며 건설업계 전체가 ESG에 취약한 것으로 인식되고 있다”라며 “이번 기회를 통해 ESG를 대응하는 건설업계의 인식전환의 교육기회를 갖고 싶다”고 강조했다. 신지영 숙명여대 교수는 “설비기술협회의 입장에서는 탄소중립 실현을 위한 현장과 가장 가까운 단체로서 법규에서 허용돼 있지 않은 열원을 법규에 포함시키는 노력이 필요하다”라며 “폐열원처럼 재생에너지열원이지만 지위를 인정받고 있으며 지열도 재생에너지도 한 축을 담당할 수 있도록 지열에너지의 난점을 극복하는 기술개발을 통해 현장에서 실증해야 한다”고 밝혔다. 이어 “학교에서 연구수행. 탄소중립기술, 재생에너지기술. 수소연료전지 등을 주로 연구하고 있지만 연료전지를 실제 사용하는 것은 연구자입장에서 100% 자신이 없다”라며 “안정성에 대한 자신이 없는 것으로 장기 안정성. 현장기술이 될 수 있도록 최신기술을 상용화하는 노력과 진정한 의미의 수소경제로 전환하는 노력이 필요하다”고 밝혔다. 안장성 기계설비건설협회 상무는 “코로나19시대를 넘어 뉴노멀시대에 접어들었으며 탄소중립을 선언한 것처럼 기계설비업계도 온실가스 감축에 동참하고 탄소중립을 선언해야 하는 시점에 왔으며 온실가스 저감방안을 다시 점검해야 한다”라며 “기자재 관련 생애주기별 계수관리, 플랫폼 개발, 인벤토리 확보 등 정략적인 계수화를 통해 생애주기별 탄소발생량 평가가 필요하다”고 강조했다. 현규섭 HDC현대산업개발 상무는 “영등포 구치소 자리에 공동주택과 쇼핑몰을 포함한 복합건물을 지난 10월 준공했으며 지열, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지를 통해 에너지자립률 17.78%를 달성했지만 제로에너지 5등급에도 못미치는 수치”라며 “에너지자립률을 높이기위해 기계설비협의체에서는 유관단체 촉매역할하면 소통하고 협력을 할 각오가 돼 있다”고 밝혔다. 이상태 종건사협의회 회장은 “협의회는 대한민국 건설회사의 기계설비팀장, 임원 모임으로 각사의 정보를 공유하고 현안에 대해 공동의견을 제안하는 역할을 담당하고 있다”라며 “LH와 같은 방향으로 가려고 한다”고 밝혔다. 이어 “탄소중립은 반드시 실천해야 할 과제이지만 공동주택을 구매하는 최종소비자들의 마인드에 탄소중립이라는 단어가 있을까라는 의구심이 든다”라며 “공동주택에서 에너지자립률 달성을 위해 설치할 수 있는 신재생에너지가 태양광, 지열, 연료전지 등 이외 할 것이 없으며 지열, 태양광은 현실에 맞지 않는 만큼 다른 신재생에너지를 쓸 수 있도록 다양한 정책을 마련해줘야 한다”고 지적했다. 방청객으로 참여한 유호선 기계설비연구원 원장은 “탄소중립 주제로 잘 들었으며 우리도 제로카본에너지빌딩으로 가야한다”라며 “탄소발생량 저감을 위해 전기화하는 목표에 맞는 정책으로 전환해야 하며 비회계부문(지속가능부문) 준수해 가면서 ESG정책의 가치와 우리의 목표가 같이 가면 되는데 최근 어긋나는 것 같다”고 아쉬움을 밝혔다. 한편 이날 행사를 주최한 배창영 LH 공공주택설비처장은 "포스트 코로나 시대 탄소중립과 기계설비산업이 나아가야 할 방향을 제시하는 자리가 됐다"라며 "건축물이 본연의 역할을 하기위해서는 기계설비가 가장 중요한 만큼 국민들의 건강한 삶에 기계설비가 큰 도움이 되고 이를 통해 기계설비산업 전체가 더욱 발전하기를 희망한다"고 밝혔다.

IT서버 기술이 발전하고 고집적·고밀도 경향이 가속화되는 가운데 초고밀도 컴퓨팅시스템을 냉각할 수 있는 Immersion cooling(액침냉각) 기술에 대한 정보교류의 장이 열렸다. 한국설비기술협회(회장 김철영) 데이터센터기술위원회(위원장 연창근)가 11월1일 The RAUM 컨벤션에서 ‘데이터센터 신 냉각기술’을 주제로 세미나를 개최했다. 설비기술협회 데이터센터기술위원회가 주최하고 칸kharn, 삼화에이스, 한국데이터센터에너지효율협회(KDCEA), 메쎄이상 등이 후원한 이번 행사는 날로 고집적·고발열화가 이뤄지고 있는 데이터센터(DC: DataCenter)의 새로운 냉각방식으로 주목받는 Immersion cooling에 대한 소개 및 적용논의가 이뤄졌다. 기후위기로 인한 영향력이 전 세계적으로 확대되고 있는 가운데 각 국가들은 온실가스 저감을 위한 다양한 방안을 마련하고 있다. 이러한 온실가스 저감 분위기가 고조됨에 따라 미래산업의 기반시설로 인정받고 있는 데이터센터 역시 막대한 전력사용량을 줄일 수 있는 대책마련을 고심 중이다. 유럽 주요국가들을 필두로 데이터센터에 대한 전력수요관리와 환경제재가 강화되고 있으며 글로벌 데이터센터 기업들은 지속가능한 운영을 위한 쿨링솔루션 개선에 적극적이다. 특히 IT장비 자체를 냉매에 넣어 냉각하는 액침냉각 도입이 적극적으로 검토되고 있다. 전문가들은 30kW 이상 초고밀도 랙을 사용하기 위해서는 새로운 냉각방식이 필요하다고 입을 모은다. 기존 공기냉각방식은 초고밀도 IT시스템의 신뢰성을 유지할 수 있는 열제거 용량을 감당할 수 없다는 것이다. 이에 따라 이번 세미나에서는 국내 전력수요 현황 및 전망과 함께 데이터센터의 전력사용을 줄일 수 있는 미래형 쿨링솔루션에 대해 심도깊은 논의가 진행됐다. 세미나는 △한국 데이터센터 시장동향 그리고 지속가능성(송준화 KDCEA 사무국장) △국내 전력정책 및 데이터센터 전력수요 전망(박찬영 한전 부장) △데이터센터 냉각기술(조진균 한밭대 교수) △고밀도 데이터센터 설계사례(박배균 한일엠이씨 본부장) △Immersion Cooling을 위한 냉매소개(배창완 3M 책임) △Immersion Cooling을 위한 서버 소개(김영남 슈퍼마이크로 책임) △해외 Immersion Cooling Tank 소개 및 적용사례-On line 발표(이시영 카오리 과장) △국내 Immersion Cooling tank 솔루션 소개(고민건 삼화에이스 선임연구원) △데이터센터 쿨링을 위한 신기술 냉각솔루션(최병남 삼화에이스 이사) 등 발표가 이뤄졌다. 김철영 설비기술협회 회장은 축사를 통해 “4차 산업혁명이 가속화되는 가운데 지난 데이터센터 컨퍼런스에 이어 이번 세미나에서도 해당분야의 관심이 날로 높아지고 있는 것을 체감한다”라며 “설비기술협회는 데이터센터 관련 기술을 보급하는 데 노력하고 있으며 앞으로도 기술포럼 및 정보교류의 장을 열어 관련분야 종사자들과 함께 상생하는 업계분위기를 만들어나갈 것”이라고 말했다. 연창근 데이터센터기술위원회 위원장은 “데이터산업은 모든 산업부문과 연결고리를 갖고 있으며 데이터센터라는 산업기반 인프라 구축이 활발하게 진행되고 있다”라며 “오늘 행사에는 데이터센터 운영사는 물론 테크니컬엔지니어링, 건설, 제조분야 등 다방면의 관계자들이 참석한 만큼 지속가능한 데이터센터 신냉각기술에 대한 많은 정보가 공유되길 바란다”고 말했다. DC 지속가능성 ‘핵심’첫 번째 발표로 송준화 KDCEA 사무국장은 ‘한국 데이터센터 시장동향 그리고 지속가능성’에 대해 발표했다. 데이터센터는 ICT장비를 건물·공간에 집적시키고 IT서비스 제공에 필요한 장비를 통합·관리해 24시간 365일 무중단으로 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 시설로 정의된다. 초연결 지능사회의 IT서비스 제공 및 이용을 위한 필수 기반시설로 우리 생활에서 발생되는 수많은 데이터의 저장·처리·유통을 담당하는 데이터센터는 클라우드 컴퓨팅을 위한 하이퍼스케일과 엣지컴퓨팅을 위한 엣지(마이크로) 데이터센터로 이분화될 전망이다. 송준화 사무국장은 “2026년까지 약 30개의 신규 상업용 데이터센터 구축 프로젝트 추진이 계획돼있으며 이로 인한 신규 투자액은 약 12조원에 달할 것”이라며 “또한 2022년부터 2025년까지 29개소의 신규센터가 건설되며 전력소비량은 2022년 475MW에서 1,087MW 증가한 1,563MW로 3배 이상 증가할 전망”이라고 말했다. 이어 “데이터센터의 친환경성은 지속가능한 발전을 위한 필수요인으로 여겨지는 가운데 세계적 화두가 되고 있는 ESG경영을 위해 환경뿐만 아닌 사회 및 지배구조 달성에 노력하고 있다”라며 “현재도 지역주민 반발로 인해 2~3개의 데이터센터 건설이 무산될 가능성이 있는 만큼 전자파, 수증기, 소음 등 과장된 피해에 대한 오해를 종식시키기 위해 노력이 필요하다”고 말했다. DC 지방분산 시급박찬영 한전 부장은 ‘국내 전력정책 현황 및 데이터센터 전력수요 전망’을 발표하며 정부의 에너지정책 방향과 데이터센터 수요분산을 위한 한전의 노력을 설명했다. 2018년 한전의 신규 대용량 고객 총량 2,116MW 중 데이터센터 비중은 2%(40MW)에 불과했으나 2022년 3,737MW의 36%(1,344MW)를 차지하며 누적합계 1만5,106MW 중 데이터센터는 25%(3,789MW)를 기록하고 있다. 2022년 6월기준 한전에 접수된 데이터센터 전기사용 예정은 전체고객 466호(3만2,263MW) 중 수도권이 426호(2만8,465MW)로 90%(88%)를 차지하고 있다. 수도권과 비수도권의 데이터센터 전력사용량이 불균형을 이루는 가운데 수도권 전력생산량에 비해 수요가 매우 큰 상황이다. 박찬영 부장은 “한전은 전기사용을 요구하면 공급해줘야 하는 의무가 있기 때문에 데이터센터 수도권 편중에 대한 자체적인 규제는 사실상 어려우며 정부 및 국회에서 심각성을 인지해 대책이 만들어질 것”이라며 “분산에너지 활성화 특별법이나 주변 수용성에 미치는 영향 등을 감안해 절차가 만들어질 전망”이라고 말했다. 안정성·에너지효율 균형 필요조진균 한밭대 교수는 ‘데이터센터 냉각기술: 비상시 안전성 vs 에너지효율’을 발표했다. 세계적인 코로나19 팬데믹으로 비대면산업이 성장하는 가운데 4차 산업혁명과 맞물린 모든 산업의 디지털화가 가속되고 있다. 데이터센터는 산업 디지털화의 가장 핵심적인 역할을 하고 있으며 최근 5년간 약 50%가 증가했다. 운영환경의 안정성 확보가 매우 중요함에 따라 IT전력밀도와 이에 대응해야 하는 냉각시스템의 기술적 측면이 고려돼야 한다. 데이터센터 건설에서 안정성이냐, 에너지절감이냐를 선택해야 한다. 안정성이 높은 데이터센터는 운영비용이 많이 소요되지만 에너지절감성이 높다면 운영비가 줄어든다. 하지만 사고로 인해 데이터센터가 한번 멈춘다면 단기적인 비용절감보다 더 큰 손해가 발생하는 경우가 많다. 데이터센터의 장애원인 중 정전이 35.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 공조설비의 고장은 2.3%밖에 안되지만 정전발생 시 UPS 작동으로 IT설비는 살릴 수 있지만 공조설비까지 작동시키기는 힘들다. 공조설비를 작동시키는 이유는 IT서버의 발열을 제거하기 위해서다. 제때 온도를 낮추지 못한다면 서버는 고장나기 때문에 비상상황 발생 시 골든타임 안에 조치가 이뤄져야 비용발생을 최소화할 수 있다. 조진균 교수는 “기존 5kW 미만 랙에서는 공간단위 냉각방식을 사용했으며 12kW 이상 고집적 시설에서는 기존냉각방식으로는 서버발열을 감당할 수 없으니 열기반, 랙기반 방식이 적용돼야 한다”라며 “향후 랙용량이 더욱 오른다면 직접 칩셋냉각(수냉식), 액침냉각(immersion) 적용을 적극 검토해야 한다”고 말했다. 고밀도 DC 냉각방식 진화박배균 한일엠이씨 본부장은 ‘고밀도 서버랙 냉각방식 설계사례’를 발표했다. DATA CENTER Frontire가 발표한 2020년 데이터센터 현황보고서에 따르면 평균 랙밀도 상승은 2018년 7.2kW에서 2019년 7.3kW, 2020년 8.2kW로 매년 상승하고 있으며 앞으로 상승폭은 크게 증가할 것으로 전망된다. 기존 데이터센터는 단순 클라우드 저장공간을 이용하기 위한 Share 개념이 많이 요구됐다면 현재는 단순한 정보저장을 넘어 딥러닝, 머신러닝, 인공지능으로 발전하고 있으며 블록체인 해석 등 기술발전에 따라 고밀도 서버가 설치되는 데이터센터는 자연스럽게 증가할 예정이다. Immersion Cooling 방식은 서버를 전기가 통하지 않는 액체에 담궈 초고밀도 부하대응이 가능해 일반적으로 50~100kW 랙에 많이 사용된다. 100% liquid 뱅각방식으로 고밀도 서버를 냉각시키기 위해 가장 적은 에너지를 사용한다. 박배균 본부장은 “AI용 서버의 경우 4U당 약 5kW로 42U RACK에 구축될 시 50kW의 전력이 소요된다”라며 “다량의 GPU, CPU 설치 시 많은 전력소모가 요구되기 때문에 이에 맞는 냉각방식으로 변경이 필요하며 코로케이션기업이 아닌 특수기업에서 이러한 설계용역 의뢰가 많이 들어오고 있다”고 말했다. 이어 “최신 냉각기술인 Immersion Cooling시스템을 검토한 결과 충분한 적용성을 확인했으며 PUE 측면에서 매우 유리하기 때문에 같은 수전용량에서 더 많은 IT로드를 공급할 수 있다”고 말했다. 3M, 액침냉각 성능확인배창완 3M 책임은 ‘Immersion Cooling을 위한 냉매소개’를 발표했다. 3M은 거의 모든 국가에서 사업을 전개하고 있으며 2020년 328억달러 매출을 기록했다. △Technology △Manufacturing △Global Capabilities △Brand 등 4개 사업그룹에서 9만명 이상 직원을 고용하고 있다. 12만9,620개 특허를 보유하고 ‘다우존스 산업지수’ 30대 기업에 포함됐다. 3M은 가상화폐를 생산하는 데이터센터에 2-Phase Immersion Cooling시스템을 적용했다. Bitfury가 운영하고 있는 가상화폐 생산 데이터센터는 2015년 40MW급 시설을 건설했고 2-Phase Immersion Cooling시스템 효용성을 확인하고 2018년 120MW급 센터를 추가 건설했다. 해당 데이터센터는 3M Novec 7100 Engineered Fluid 제품을 적용해 외기온도 40℃에도 1.02 PUE의 성능을 나타냈다. 또한 Alibaba의 데이터센터에는 3M Fluorinert Electronic Liquid FC-40 제품으로 Single-Phase Immersion Cooling시스템을 적용, 1.07 PUE 성능을 확인했다. 배창완 책임은 “데이터센터 액침냉각솔루션은 성능샹항, 비용감소, 지속성 향상 등 많은 이점을 보유하고 있다”라며 “실제로 하이퍼스케일, 엣지를 포함한 많은 데이터센터 범위에서 성능을 확인할 수 있다”고 말했다. 슈퍼마이크로, 국내·외 액침냉각 실적김영남 슈퍼마이크로 책임은 ‘슈퍼마이크로 Immersion Cooling시스템’을 소개했다. Immersion Cooling은 불소화합물, 탄소수소화합물 등 산업용 열전달 냉각체에 서버발열을 해소하는 방식으로 불소화합물은 안정성, 불활성 등, 탄소수소화합물은 경제성, 일반성 등의 특징을 보유하고 있다. 슈퍼마이크로는 업계에서 가장 광범위한 포트폴리오를 제공하고 있으며 10년간 쌓아온 경험과 글로벌 고객기반 제조시설을 보유하고 있다. 특히 2013년 Green 500(NEC)에서 PUE 1.05 이하가 가능한 Sigle-Phase Immersion Cooling 서버설계를 통해 서버제조사 중 최초로 X86시스템 1위를 수상했다. 국내 실적으로는 삼성반도체 EDA가 있으며 적은 CPU코어수로 동등한 컴퓨팅 성능을 제공하기 때문에 라이선스 비용을 절감할 수 있었다. 이번 현장은 불소화합물을 냉각제로 활용했다. 글로벌 시장에서는 △Alibaba(하이퍼스케일) △BITFURY(가상화폐) △ExaScaler(슈퍼컴퓨터) △FUJITSU(고성능 연산 컴퓨터) 등에 150MW 이상 데이터센터 프로젝트에 참여했다. 카오리, PUE 1.1 미만 달성이시영 카오리 과장은 ‘차세대 액침냉각 솔루션’을 온라인 발표했다. 1970년 설립된 카오리는 2021년기준 한화 약 960억원 매출을 기록한 기업이다. △금속가공 △열전달 부품 △수소 △에너지통합 등 핵심기술을 바탕으로 △가스켓 판형열교환기 △브레이징 판형열교환기 △서버 액침냉각 △수소발전기 △메탄올 수소 연료전지 발전기 등을 주요제품으로 보유하고 있다. 모든 산업에서 디지털화가 가속화되고 있는 가운데 데이터센터산업은 서버·랙 온도가 상승하고 있으며 친환경 데이터센터를 위한 새로운 냉각방식을 고민하고 있다. 이를 위해 카오리는 △공간 및 냉각관리 △전력비용관리 △확장가능 모듈형 데이터센터 지향 등에 전문적인 솔루션을 제공하고 있다. 특히 액침냉각을 위해 CDU(Coolant Distribution Units)와 수조탱크의 설계, 제작 및 설치와 더불어 열교환부품 선택과 온도조절 로직프로그래밍, 액침냉각용 제조사 추천 등을 제안한다. 이시영 과장은 “시장에서 최고의 성능으로 평가받는 카오리의 브레이징 판형열교환기를 사용해 PUE 1.1 미만이라는 성공적인 결과를 달성했다”라며 “냉각수 분배장치 및 액침 수조 제조 및 설치, 파이프 네트워크, 장기적 CDU 유지보수 등 고객맞춤형 액침냉각 서비스를 제공하고 있다”고 말했다. 삼화에이스, DC 냉각솔루션 섭렵고민건 삼화에이스 선임연구원은 ‘국내 Immersion Cooling tank 솔루션 소개’를 발표했다.데이터센터 냉각은 직팽식 냉동시스템부터 고효율·고집적 부하처리가 가능한 시스템으로 개발되고 있으며 삼화에이스는 이러한 데이터센터 냉각트렌드에 대한 다양한 솔루션을 보유하고 있다. 1-Phase Immersion Cooling은 유전체 용액을 서버에 순환시켜 냉각하는 방식이다. 서버 내 냉각은 대류 열전달이 이뤄지며 탱크 내부 순환이 원활해야 하기 때문에 유로가 매우 중요한 요소다. CDU가 부가적으로 필요하며 1 대 다수의 연결이 가능하다. 2-Phase Immersion Cooling은 유전체 용액이 서버열에 기화되고 기화용액을 응축시켜 순환하는 방식이다. IT장비에서 냉각 메커니즘은 boiling이며 기화된 용액을 응축시키는 매커니즘은 condensation이다. 탱크 내부에 설치된 응축부에 냉수를 공급하는 방식으로 부가시설이 필요없으며 기밀관리에 유의해야 한다. 고민건 선임연구원은 “ASHRAE Datacom series에서는 액체냉각에 대한 운전온도 및 설비에 대한 가이드라인을 제시하고 있다”라며 “각 클래스별 메인 및 서브설비에 대한 조건과 공급하는 물온도에 대한 기준으로 TCO 및 서버의 운영적인 측면에서 각 용도에 맞는 운전조건 선정이 필수”라고 말했다. DC HVAC 전력사용 절감 필수최병남 삼화에이스 이사는 ‘데이터센터 쿨링을 위한 신기술 냉각솔루션’을 발표했다. 데이터센터는 전체 에너지사용량 중 HVAC분야가 31%를 차지하고 있으며 고집적·고밀도 컴퓨팅 장비시장이 증가함에 따라 쿨링의 중요성은 더욱 증가하고 있다. 특히 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 연단위 배출권을 할당해 할당범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 규정함에 따라 데이터센터 전기사용량 감소는 필수적인 고려사항이 되고 있다. 이를 달성하기 위해 글로벌 데이터센터산업에서는 사용전력을 100% 신재생에너지로 사용한다는 의미의 RE100이 주목받고 있다. 이미 구글, 마이크로소프트 등 글로벌기업은 RE100을 통한 자발적인 신재생에너지 적용을 실천하고 있다. 최병남 이사는 “현재 데이터센터 HVAC 전력량 감소를 위해 In-row Cooling시스템이 활용되고 있으며 냉매의 증발잠열을 사용해 서버에서 배출되는 고온의 공기를 냉각하고 있다”라며 “In-row Cooling시스템은 설치 위치에 따라 Stand type과 Overhead type로 나뉘며 층고에 따라 적정 방식을 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.

교육부 지원 및 전문대 최초로 ‘BIM설비유지관리대학원’을 설립한 대림대 마이스터대가 고숙련 BIM설비설계 엔지니어 및 건축물 기계설비유지관리자를 양성하기 위한 2023년 석사학위과정을 모집한다. BIM설비유지관리대학원은 고숙련 전문기술인재의 성장경로를 지원하고 지식기반 신산업 수요의 고숙련 전문기술 인재양성을 위한 전문기술석사학위 과정인 ‘대림 마이스터대’의 일환이다. 대림대 마이스터대 BIM설비유지관리대학원은 우수한 교수진과 첨단 교육환경을 통해 BIM설계 실무와 산업체 재직자의 직무기반 프로젝트 수행(OJT), 문제해결형 실습중심수업(PBL) 운영으로 고숙련 BIM설비설계 엔지니어 및 기계설비유지관리자를 양성할 계획이다. BIM설비유지관리대학원의 모집인원은 10명으로 동일계열 학사학위 소지자로 관련산업체 경력 3년 이상인 자(재직자 우대)가 대상이다. 모집인원 10명 중 우수한 지원자에게 수업료 30~100%의 장학금을 차등 지급할 예정이다. BIM을 활용한 스마트한 건축물 설계와 에너지효율적인 기계설비유지관리에 필요한 BIM 설비설계 및 고숙련 기계설비유지관리자 양성을 목표로 1년차 △BIM기계설비설계 △BIM Shop Drawing1 △설비시스템특론 △건물에너지사용과관리 △에너지절약설비계획 △기계설비유지관리실무를, 2년차 △BIM Shop Drawing2 △BIM 적산과시공관리 △BIM프로젝트설계 △3D BIM 역설계 △건물에너지시뮬레이션 △HVAC 커미셔닝 실무 등이 진행될 예정이다. 이를 통해 취득가능한 자격증은 △건축기계설비기술사 △공조냉동기계기술사 △소방기술사 △소방시설관리사 △건축물에너지평가사 △에너지관리기능장 △건축설비기사 △공조냉동기계기사 △소방설비기사(기계, 전기) △건설안전기사 △산업안전기사 등이다. 교육수료 후 △기계·소방설비 설계 및 관리 △기계·소방설비 시공 및 전문 건설회사 △종합건설회사 △기계·소방설비 점검 및 유지관리 △건물에너지진단 및 TAB △클린룸 및 특수설비 제조사 등으로 진출할 수 있다. 원서접수는 2022년 11월7일부터 11월21일까지이며 미달 시 충원까지 접수받는다. 대림대 마이스터대 홈페이지(https://dept.daelim.ac.kr/mst/index.do)에서 지원서를 다운로드 후 작성, 온라인으로 지원서를 제출 후 대림대 마이스터대 사업단(대학본부 4층)에 방문해 증빙서류 원본을 제출해야 한다. 입학상담은 마이스터대 사업단(031-467-4450~2, 4467)에서 가능하며 자세한 내용은 대림대 입시 홈페이지(https://dept.daelim.ac.kr/mst/cms/FrCon/index.do?MENU_ID=290)를 참고하면 된다. 과정 전공분류 주요내용 관련 분야 재직경력 BIM설비유지관리과 건축·설비 건축공학, 건축시스템, 건축설계, 설비, 시공 등 유사전공 건설전문가, 건축설계사, 인테리어기술자, 인테리어디자이너, 건축구조 기술자, 건축설비기술자, 건축시공, 건축설계 및 감리, 건축설비 설계 및 시공, 모델하우스디자이너, 실내건축, 건축목공 등 유사직무 건축 건설 건축설계, 시공, 유지 및 해체, 건설관리 등 유사전공 토목공학기술자, 토목구조기술자, 토목시공기술자, 측량사, GIS전문가, 건설환경기술자, 건설재료 기술자, 토목설계 및 감리, 건설시공 관리 등 유사직무 기계 산업기계 및 관련 장치설비의 설계, 제작, 이용 관리 등 유사전공 기계기술자, 건설기계기술자, 엔진 및 기관기술자, 자동차설계원, 공구제조원, 공작기계조작원, 기계설계기획, 절삭가공, 특수가공, 기계조립, 기계생산관리, 기계품질관리, 기계장비설치·정비 등 유사직무 전기 전력시스템, 전기전자재료, 제어공학, 정보통신공학 등 유사전공 전자제어계측기술자, 전력전기공학기술자, 전기공사기술자, 전기제어기술자, 전기안전기술자, 전력자동화기술자, 전력설비기술자, 내·외선공사, 전기기기설계, 전기기기 유지보수 등 유사직무 제어계측 컴퓨터응용제어, 나노측정, 전기제어, 메카트로닉스 등 유사전공 전자제어계측 기술자, 자동제어기기설계, 자동제어기기제작, 자동제어기기유지보수, 자동제어기기제어 등 유사직무 광학· 에너지 광학, 에너지, 원자력, 신재생에너지 등 유사전공 에너지공학기술자, 광전자, 광정보통신, 레이저, 정밀 광학, 안경 생산관련 기업체, 일반 광학 기기 및 의료 광학 기기 관련 업체 직원, 태양광발전, 풍력발전, 연료전지 관련 생산·설치·유지관리 기업 직원, 전기설비 분야 제조생산·설비기술·품질관리, 신재생/스마트그리드 기초소재 제조회사 직원 등 유사직무 산업공학 산업공학, 산업안전관리, 안전시스템, 비파괴검사 등 유사전공 시스템운영관리자, 품질관리기술자, MIS전문가(경영정보시스템개발자), 물류관리사, 산업체 안전관리, 기업 및 공공기관 전산담당, 응용SW 실무개발자, IT 기획자, 비파괴검사 업체직원 등 유사직무 기전공학 자동화, 로봇 응용, 시스템 해석 및 진동제어, 센서 응용 등 유사전공 자동화 분야기술자, 전자제품개발 설계기술자, 전자제어계측 기술자, 전자제품 제조관련 조작원, 사무용기기기술자, 자동제어기기설계, 자동제어기기제작, 자동제어기기유지보수, 자동제어기기제어 등 유사직무 응용공학 물류시스템공학, 보석공학, 인쇄 및 제지공학 등 유사전공 냉동기, 시스템에어컨, 자동차 및 각종 산업용 공조설비 관련 산업체설비 기술자, 물류 관련 회사 패키징 및 디자인, 패키징 관련 회사 및공공기관 직원 등 유사직무 ▲전문기술석사 재직경력 인정 기준표.

한국설비기술협회(회장 김철영) 데이터센터기술위원회(위원장 연창근)이 오는 11월1일 The RAUM 컨벤션에서 ‘데이터센터 신 냉각기술’을 주제로 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 설비깃협회 데이터센터기술위원회가 주최하며 삼화에이스, 한국데이터센터에너지효율협회(KDCEA), 칸kharn, 메쎄이상 등이 후원한다. 데이터센터(DC: DataCenter) IT부하 증가 및 탄소중립 정책에 따라 최근 데이터센터 냉각방식으로 주목받는 Immersion cooling(액침냉각)에 대한 소개 및 적용논의가 이뤄질 예정이다. 기후위기로 인한 영향력이 전 세계적으로 확대되고 있는 가운데 각 국가들은 온실가스 저감을 위한 다양한 방안을 마련하고 있다. 이러한 온실가스 저감 분위기가 고조됨에 따라 미래산업의 기반시설로 인정받고 있는 데이터센터 역시 막대한 전력사용량을 줄일 수 있는 대책마련을 고심 중이다. 유럽 주요국가들을 필두로 데이터센터에 대한 전력수요관리와 환경제재가 강화되고 있으며 글로벌 데이터센터 기업들은 지속가능한 운영을 위한 쿨링솔루션 개선에 적극적이다. 특히 IT장비 자체를 냉매에 넣어 냉각하는 액침냉각 도입이 적극적으로 검토되고 있다. 전문가들은 30kW 이상 초고밀도 랙을 사용하기 위해서는 새로운 냉각방식이 필요하다고 입을 모은다. 기존 공기냉각방식은 초고밀도 IT시스템의 신뢰성을 유지할 수 있는 열제거 용량을 감당할 수 없다는 것이다. 설비기술협회 데이터센터기술위원회가 개최하는 이번 세미나에서는 국내 전력수요 현황 및 전망과 함께 데이터센터의 전력사용을 줄일 수 있는 미래형 쿨링솔루션에 대해 논의할 계획이다. 세미나는 △데이터센터 트렌드 및 동향(KDCEA) △국내 전력정책 및 데이터센터 전력수요 전망(한전경영연구원) △데이터센터 냉각기술(한밭대) △고밀도 데이터센터 설계사례(한일엠이씨) △Immersion Cooling을 위한 냉매소개(3M) △Immersion Cooling을 위한 서버 소개(슈퍼마이크로) △해외 Immersion Cooling Tank 소개 및 적용사례-On line 발표(Etienne Gailard) △국내 Immersion Cooling tank 솔루션 소개(삼화에이스) △데이터센터 쿨링을 위한 신기술 냉각솔루션(삼화에이스) 등 발표가 진행된다. 또한 세미나가 종료된 후 데이터센터 사업자 및 운영사, 설계사, 제조사 등에서 사전 초청을 받은 귀빈들의 친목을 다지기 위한 교류회가 이어질 예정이다. 이번 세미나는 사전신청과 현장접수를 통해 참석이 가능하며 참가비는 무료로 진행된다. 다만 세미나 이후 열리는 교류회는 초청자에 한해 입장이 가능하며 현장신청은 받지 않는다. 한편 자세한 내용은 설비기술협회 사무국(02-583-3673)에 문의하면 된다.

탄소중립녹색성장위원회가 첫 전체회의를 개최하고 원전 중심 에너지믹스, 한국형 탄소중립 100대 핵심기술, 통합형 R&D체계 개선 등 탄소중립과 녹색성장을 위한 전략을 수립했다. 대통령 소속 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회(공동위원장 한덕수 국무총리, 김상협 KAIST 부총장)’는 10월26일 32명의 민간위원을 신규 위촉하고 첫 번째 회의를 개최해 탄소중립 글로벌 중축국가 도약을 위한 ‘탄소중립 녹색성장 추진전략’과 ‘탄소중립 녹색성장 기술혁신전략’을 논의, 발표했다. 지난 3월 탄소중립·녹색성장 기본법이 제정·시행됨에 따라 정부는 종전 탄소중립위원회와 녹색성장위원회를 통합해 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하 탄녹위)로 단일화했다. 탄녹위는 위촉직 민간위원을 기존 76명에서 분야별 전문가 중심 32명으로 축소하는 한편 분과위원회도 8개에서 4개로 통합함으로써 보다 신속하고 효율적인 의사결정체계로 개편했다. 정부는 이날 논의된 탄소중립 녹색성장 추진전략과 추진전략을 토대로 탄소중립 실현을 위한 세부계획인 ‘온실가스 감축 이행로드맵’과 ‘국가 탄소중립 녹색성장 기본계획’을 수립할 방침이다. 기존 탄소중립전략은 민·관 거버넌스 구축 및 법 제정 등 탄소중립정책 이행기반을 마련하는데 역점을 뒀으나 단기간 내 압축된 논의로 이해관계자와의 소통이 부족해 실현가능성이 미흡한 한계가 있었다. 특히 도전적인 목표에도 불구하고 탈원전정책에 따른 온실가스 감축수단의 경직화 및 구체적 실행방안 부족과 함께 산업계를 비롯해 국민공감대 형성이 미흡했다는 지적이 있었다. 이번 전략은 구체적이고 실행력 있는 계획수립에 중점을 두고 각계각층과의 충실한 소통과 민·관협력을 기반으로 민간과 지방주도로 탄소중립을 실천한다는 측면에서 지난 정부정책과 차별을 두고 있다. 원전확대 및 재생에너지와의 조화 등 균형잡힌 에너지믹스에 근거한 합리적인 온실가스 감축, 투명하고 체계적인 상시 이행관리시스템 및 범부처 통합 지원체계의 구축 등을 통해 정책의 실현가능성을 높일 방침이다. 탄소중립 녹색성장 추진전략은 △과학과 합리에 바탕을 둔 의사결정과 정책을 추진하기 위한 ‘책임있는 실천’ △법과 절차의 준수, 초당적 협력과 사회적 합의를 중시하는 ‘질서있는 전환’ △혁신에 기반한 온실가스 감축의 ‘혁신주도 탄소중립·녹색성장’ 등 3대 정책방향으로 구성됐다. 이를 실현하기 위한 △구체적·효율적 방식으로 온실가스를 감축하는 책임감있는 탄소중립 △민간이 이끌어가는 혁신적인 탄소중립·녹색성장 △모든 사회구성원의 공감과 협력을 통해 함께하는 탄소중립 △기후위기 적응과 국제사회를 주도하는 능동적인 탄소중립 등 4대 전략과 12대 과제가 마련됐다. 원전·신재생E 조화 전원믹스 구성구체적·효율적 방식으로 온실가스를 감축하기 위해 원전확대 및 신재생에너지의 조화로운 활용, 석탄발전 감축 및 무탄소 신전원 도입, 미래형 전력망 구축 등을 통해 실현가능하고 균형잡힌 전원믹스를 구성한다. 원전의 경우 신한울 3·4호기 건설을 재개하고 운영허가 만료원전을 계속운전한다. 현재 57기가 운영되고 있는 석탄발전의 경우 2030년까지 노후 발전소 20기를 폐지한다. 세액공제와 금융지원 등을 통해 산업공정 전환을 지원하고 순환경제 활성화를 통해 연·원료-공정-제품-재활용 전 과정에서의 탄소중립을 실현한다. 건물에너지 효율기준을 강화하고 무공해차 보급 등 모빌리티 친환경화, 농·축·수산업 전환, 탄소흡수원 확충 등으로 전 국토의 저탄소화를 추진한다. 민간주도 기술확보 지원민간이 이끌어가는 혁신적인 탄소중립·녹색성장을 추진하기 위해 기후기술에 대한 기본계획을 수립하고 R&D 추진 시 기획부터 상용화까지 전 과정을 통합관리하며 전문인력 양성과 합리적이지 않은 규제의 발굴·개선을 통해 탄소중립을 가속화한다. 탈원전 기조에서 벗어나 원전생태계를 복원하고 무공해차, 재생에너지, 수소산업, CCUS 등 핵심산업을 육성해 새로운 미래시장을 창출, 선도한다. 기후대응기금 등을 활용해 핵심분야를 중점 지원하고 배출권거래제 고도화 및 K-택소노미에 따른 민간투자를 활성화하는 등 재정지원 및 투자확대로 탄소중립정책을 뒷받침한다. 탄소중립 국민동참 유도정부는 모든 사회구성원이 공감하고 협력해 함께 만들어가는 탄소중립문화를 조성하기 위해 산업, 가정·건물, 수송 등 3대 부문 에너지 수요관리를 강화하고 ICT활용 에너지 수요효율화 및 시장원리에 기반한 제도선진화 등으로 에너지소비 절감을 추진한다. 또한 국민인식 전환을 위한 교육·홍보확대 등 국민 실천문화를 확산한다. 지역맞춤형 탄소중립전략을 수립하고 중앙부처와 지자체간 정례회의체를 운영하는 등 지방이 중심이 돼 탄소중립정책을 내실화하고 생활 속에 안착토록 한다. 산업별 입·이직 분석 등 빅데이터를 활용한 조기경보체계를 구축해 직무훈련 및 기후부문에서의 창업을 지원하는 등 산업과 일자리의 원활한 전환을 지원한다. 기후위기 대응 탄소중립체계 구축기후위기 적응과 국제사회를 주도하는 능동적인 탄소중립체계를 구축하기 위해 기후위험 에측력을 강화하고 기후재난 대응을 위한 선제적 인프라 확대, 농·수산 등 분야별 기후적응형 기술개발 등 적응주체 모두가 협력해 사회전반에서의 적응능력을 제고한다. 미국, EU 등 주요국과의 기후대응 연대를 강화하고 그린 ODA 및 국제감축사업 등을 통해 국제사회를 선도하는 글로벌 탄소중립을 실현하고 우리 기업의 해외진출을 지원한다. 또한 평가지표 개발 등 객관적인 성과관리시스템을 마련하고 상시 이행관리 및 범부처 협력체계를 구축해 2050 탄소중립 목표를 안정적으로 달성할 수 있도록 할 방침이다. 탄소중립·녹색성작 기술혁신 추진우리나라는 에너지다소비 제조업 비중이 높은 경제구조로 신재생에너지 기반이 불리한 환경, 선진국대비 촉박한 탄소중립 기한 등 탄소중립 실현여건이 녹록치 않아 과학기술의 역할이 중요하다. 탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략은 민·관이 함께 탄소중립 혁신기술을 정확히 타겟팅하고 현장까지 기술을 신속하게 적용할 수 있도록 ‘탄소중립 R&D 범부처 전주기체계’를 마련해 강력한 추진력을 확보하는데 중점을 두고 있다. 민간이 주도하는 임무중심 기반 탄소중립 기술혁신체계를 구축하기 위해 우리나라 특성에 맞춰 탄소중립 구현에 필요한 한국형 탄소중립 100대 핵심기술을 선정해 집중 육성한다. 분야 탄소중립 100대 핵심기술(안) 분야 탄소중립 100대 핵심기술(안) ZEB 초단열 외피자재 및 설비기술 에너지 통합 시스템 히트펌프기술 그린리모델링기술 태양열기술 건축물 냉동공조기기 효율화기술 전력-열-수소 하이브리드시스템 기술 건축물 에너지시스템 효율화기술 열에너지 네트워크기술 신재생에너지 이용 ESS 융합기술 산업 일반 화석연료 대체 전기화기술(보일러 등) 연료전지기반 융합시스템기술 수소, 암모니아, 바이오매스 연료활용기술 미활용 에너지 활용기술 고GWP 공정가스 대체기술 건물에너지 데이터 통합시스템 기술 배출가스 친환경 처리기술 건물에너지 스마트 연계제어기술 무탄소 신전원 초고효율 연료전지 복합발전기술 전력망 지능형 송배전시스템 기술 고효율 연료전지 열병합시스템기술 분산전원 및 유연자원 통합운영기술 ▲한국형 탄소중립 100대 핵심기술 중 주요분야 현황. 2050 탄소중립 및 2030 국가온실가스감축목표(NDC)와 연계해 기한과 목표를 명시하고 산업가치사슬을 고려하는 기술중심 기반 로드맵을 분야별로 마련한다. 탄소중립 연구개발 전 주기에 걸쳐 민간의 역할을 강화하기 위해 분야별 민간협의체를 운영해 연구개발 기획·투자에 대한 의견을 수렴하고 관련기업이 함께 연구하는 그랜드 컨소시엄 방식도 새롭게 도입해 기술개발 효과성을 높인다. 신속하고 유연한 연구개발 투자시스템을 탄소중립분야에 적용하기 위해 정부는 기존 파편적·단편적 예산 조정체계에서 벗어나 탄소중립분야에 범부처 통합관점의 예산조정체계를 도입한다. 이를 통해 탄소중립 핵심기술과 관련된 산업에 우선투자할 수 있도록 한다. 현장의 개선요구를 반영해 사업을 탄력적으로 운용하도록 예타 조시기간을 단축하고 예타 통과 후 사업변경을 허용해 탄소중립 프로젝트가 신속하게 운영될 수 있도록 지원한다. 국내 자원한계를 극복하기 위해 선도국 등과 협력해 글로벌기술을 선도하기 위한 ‘글로벌 탄소중립 기술협력 추진전략’을 마련할 계획이다. 혁신적 기술개발이 이뤄지도록 선제적으로 제도적 지원을 강화하기 위해 대규모 설비전환의 기업부담 완화를 위해 단계별 실증규모를 확대하는 방향으로 실증사업을 지원하고 혁신기술 창업기업 연구개발 프로그램과 그린벤처·창업기업 활성화를 지원한다. 탄소중립 연구개발 실증 시 탄소배출 측정센서 등 ICT기술을 적극 활용하고 전국 지자체 단위 탄소배출량 현황 측정 등을 포함한 탄소중립 기술모형을 개발해 각 지역에 적합한 탄소중립기술이 적재적소에 배치될 수 있도로 지원한다. 탄녹위 산하 범부처 기술규제협의회를 구성해 연구개발단계에서 예측되는 규제이슈를 사전에 발굴해 해소하는 범부처 탄소중립규제 개선체계를 구축한다. 기업·연구소, 기업·대학 등이 함께 연구하는 산·학·연 공동연구프로그램을 통해 인력양성도 도모하는 협력모델을 발굴해 다양한 분야로 확산해 나간다. 탄녹위와 국가 최상위 과학기술 의사결정기구인 ‘국가과학기술자문회의’가 상호연계해 범부처 차원의 탄소중립의 과학기술정책을 강력히 추진할 계획이다. 구 분 이 름 소 속 1 위원장 한덕수 국무총리 2 김상협 카이스트 녹색성장지속발전 자문역(부총장) 3 당 연 직 추경호 기획재정부장관 4 (공석) 교육부장관 5 이종호 과학기술정보통신부장관 6 박 진 외교부장관 7 권영세 통일부장관 8 이상민 행정안전부장관 9 박보균 문화체육관광부장관 10 정황근 농림축산식품부장관 11 이창양 산업통상자원부장관 12 조규홍 보건복지부장관 13 한화진 환경부장관 14 이정식 고용노동부장관 15 김현숙 여성가족부장관 16 원희룡 국토교통부장관 17 조승환 해양수산부장관 18 이 영 중소벤처기업부장관 19 한상혁 방송통신위원회위원장 20 방문규 국무조정실장 21 김주현 금융위원회위원장 22 남성현 산림청장 23 유희동 기상청장 24 위 촉 직 온실가스 감축 분과 (8) 신영재 한국해양대학교 해양과학융합학부 교수 25 안영환 숙명여자대학교 기후환경에너지학과 교수 26 이규진 아주대학교 지속가능도시교통연구센터 교수 27 정윤모 중소기업중앙회 상근부회장 28 조홍식 서울대학교 법학전문대학원 교수 29 최우정 전남대학교 지역․바이오시스템공학과 교수 30 황영규 한국화학연구원 화학공정연구본부장 31 황정하 경북대학교 건설환경에너지공학부 교수 32 에너지·산업 전환 분과 (9) 강석원 영남대학교 미래자동차공학과 교수 33 곽지혜 한국에너지기술연구원 재생에너지연구소장 34 김구환 그리드위즈 대표이사 35 김승완 충남대학교 전기공학과 교수 36 김지희 한국원자력연구원 선임연구원 37 박철완 서정대학교 스마트자동차과 교수 38 우태희 대한상공회의소 상근부회장 39 조 신 연세대학교 정보대학원 교수 40 하윤희 고려대학교 에너지환경대학원 교수 41 공정전환· 기후적응 분과 (7) 김한준 한국고용정보원 연구사업본부장 42 박현정 기후변화행동연구소 부소장 43 신현석 부산대학교 녹색국토물관리연구소장 44 유가영 경희대학교 환경학 및 환경공학과 교수 45 이선경 청주교육대학교 과학교육과 교수 46 이영달 대한민국시도지사협의회 사무총장 47 정수종 서울대학교 환경계획학과 교수 48 녹색성장· 국제협력 분과 (8) 김성우 김&장 법률사무소 환경에너지연구소장 49 김소희 (재)기후변화센터 사무총장 50 윤종수 세계자연보전연맹 이사 51 이기택 포항공과대학교 환경공학부 교수 52 이병윤 한국금융연구원 ESG연구센터장 53 정병기 녹색기술센터 소장 54 정태용 연세대학교 국제학대학원 교수 55 최한길 원광대학교 생명과학부 교수 ▲ 탄녹위 위원현황.

제16회 한국국제냉난방공조전(HARFKO 2022: Heating, Air-Conditioning, Refrigeration and Fluid Exhibition – KOREA 2022)이 10월18~21일 동안 킨텍스에서 산업통상자원부(장관 이창양) 주최 및 한국냉동공조산업협회(회장 강성희) 주관으로 개최돼 냉난방공조분야의 제품·기술동향을 한눈에 볼 수 있는 자리가 마련됐다. 10월18일 진행된 개막식에는 산·학·연·관 내외 귀빈이 참석해 테이프커팅을 하며 개막과 성공을 기원했다. 이어 킨텍스 그랜드볼룸에서 ‘냉난방공조산업 발전 유공자 포상’ 행사가 진행돼 냉난방공조산업 종사자들의 노고를 치하하고 사기를 고취했다. 개회사를 맡은 강성희 냉동공조협회 회장은 “지금 세계경제는 코로나 및 우크라이나-러시아 전쟁 등으로 초유의 경제위기와 불확실성이 확대되고 있다”라며 “그럼에도 불구하고 발전을 위한 신재생에너지 개발과 에너지절감은 필연적이며 깨끗한 공기를 위한 청정 공기순환기시장 확대 및 새로운 디지털기술 개발을 멈추지 않고 노력하는 여러분들께 감사를 전한다”고 밝혔다. 이어 격려사를 맡은 장영진 산업통상자원부 차관은 “우리 산업현장에서 열심히 일하시는 관계자분들의 부담을 덜어드리고 자유롭게 사업에 매진할 수 있도록 노력하겠다”라며 “정부의 큰 기조는 앞서는 기업을 밀어주고 뒤에 있는 기업을 돕는 등 기업친화적인 제도 개선을 계속 진행해 적극 지원하겠다”고 말했다. 이어 진행된 냉동공조산업 발전 유공자 시상식에서는 이준재 씨케이솔루션 회장과 한혜숙 세익 대표가 개인부문 대통령표창을 수상했으며 기업부문 대통령표창은 플랙트코리아가 수상의 영예를 안았다. 국무총리표창은 △강준 오텍캐리어 상무 △박완규 LG전자 담당 △오지훈 고려엠지 상무 △조충흠 신성엔지니어링 전무 등 4명이 수상했다. 산업통상자원부 장관상은 △김성엽 댄포스코리아 대표 △박홍규 한국냉동공조안전관리원 부장 △정동진 귀뚜라미범양냉방 팀장 △진성훈 태화인더스트리 부장 △한진형 센추리 부장 △홍관영 아림공조 대표 등이 수상의 영예를 안았다. 세계 4대 전문전시회 성장 올해로 16회를 맞이하는 HARFKO는 코로나19로 인해 3년간 연기 끝에 개최됐다. 이번 전시회는 감염병 및 실내활동시간 증가 등 다양한 이유로 급변하는 냉난방공조분야의 산업환경 변화를 확인하고 포스트코로나 시대에 선제적으로 대비할 기회의 장으로 활용됐다. HARFKO는 미국의 AHR EXPO, 중국의 제냉전, 독일의 Chillventa와 함께 세계 4대 냉난방공조 전문전시회로 손꼽히며 대한민국 대표 HVAC&R 전문전시회로 자리매김해 왔다. 이를 바탕으로 참가업체와 참관객이 모두 만족하는 글로벌 마켓플레이스로의 역할과 입지를 다졌다. 이러한 가운데 ‘디지털 혁신 기술로 미래를 창조하다!’라는 주제로 개최된 HARFKO 2022에는 냉난방공조관련 최첨단 냉동·냉장 및 공기조화분야 최신 솔루션과 신기술이 총출동해 화려한 경연을 펼쳤다. 에너지효율과 IoT 및 디지털 네트워킹의 장점을 결합한 유무선장치와 빅데이터 등 ICT제어기술이 결합된 지능형 HVAC시스템 등의 첨단제품에 대한 관심이 높았다. 특히 친환경 트렌드를 반영해 온실가스 감축을 위한 친환경 에너지절감 공조시스템과 시스템 통합제어를 통한 자동화‧지능화된 고품질 고효율의 냉동공조시스템이 대거 출품돼 관심을 집중시켰다. 코로나19 장기화와 반복적 대유행으로 백신 생산, 운반, 최종 접종에 이르기까지 안전한 운송은 물론 식품산지에서 가정의 식탁까지 이어지는 ‘스마트 콜드체인시스템’에 대한 관심도 집중됐다. 이밖에 중대형 건물 실내 초미세먼지 대응 공조시스템 성능 고도화 및 핵심기술 개발에 힘쓰고 있는 기관과 업체들의 다양한 기술과 제품들까지 대거 공개되며 참관객들의 눈길을 사로잡았다. 최근 냉난방공조분야는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터, 정보통신기술(ICT) 등과 접목·융합을 통해 더 발전해나가고 있다. 이에 따라 HARFKO_HVAC&R CONFERENCE, HARFKO_TECHNOLOGY&TREND, HARFKO Academic(HARKO 학술강연회) 등 3가지 주제로 컨퍼런스가 개최됐다. HVAC&R CONFERENCE는 △해외기술규제 이슈 설명회 △인공지능 기반 자율운영빌딩의 미래 △스마트HVAC(공기조화기술) 세미나 △산업혁신기반구축 사업 설명회 △BSRIA 세계냉동공조시장 세미나 및 AHRI인증 세미나 △표준기술력향상사업 설명회 등을 주제로 열렸다. TECHNOLOGY&TREND는 △기술세미나 및 신제품 설명회 △저온물류창고용 고효율 열교환기 △왜 디지털매니폴드게이지를 사용해야 하는가? △기술세미나 및 신제품 설명회 △LG전자 HVAC핵심기술 세미나 △일반산업 및 에너지절약 설비용 오토필터 등이 진행됐다. Academic은 설비공학회 학술강연회로 진행됐으며 △콜드체인부문 학술강연회(주제: 탄소중립에 도전하는 미래형 콜드체인 기술) △미활용에너지전문 학술강연회 △플랜트부문 학술강연회(주제: 미활용·비전통 에너지자원의 재발견 그리고 미래 수소도시 에너지자원) △냉난방배관시스템 학술강연회(주제: 냉난방수배관시스템 설계 최적화 및 Hyd-One 적용사례) △공조부문 학술강연회(주제: 지구온난화대비 및 탄소중립을 위한 공조시스템) △냉동부문·열펌프부문 학술강연회(주제: 탄소중립 실현을 위한 열펌프 기술) 등을 주제로 열렸다. 냉동공조산업협회의 관계자는 “코로나19로 인해 위축된 냉동공조산업 관계자들에게 색다른 재미를 드리고 이번 전시회가 국내·외 판로개척 및 업체 홍보에 좋은 기회가 될 수 있도록 전시기간 중 실시간 라이브방송을 기획했다”라며 “전시장 1홀 뒤편에 있는 대형 LED 전광판을 통해 실시간 방송을 송출하고 시청자이벤트 등 다양한 소통방송이 되도록 함으로써 수준높은 전시회가 치러질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국태양에너지학회(회장 김현구)는 10월19일부터 21일까지 3일간 제주 오리엔탈호텔에서 개최된 ‘2022 한국태양에너지학회 추계학술대회’를 성황리에 마무리했다. 태양에너지학회 추계학술대회는 다양한 에너지분야 활성화, 에너지원간 융합과 함께 학계와 산업계를 아우르는 학술대회로 이번 학술대회에서는 탄소중립이라는 시대적 과제로 인해 합리적인 에너지대안이 필요한 시점에서 심도있는 정보교류가 이뤄졌다. 올해 태양에너지학회 추계학술대회는 △한국에너지공단 △한국에너지기술연구원 △제주테크노파크 △전남테크노파크 △전담지역사업평가단 △전남대 에너지+AI사업단 △솔리엣지테크놀로지스 코리아 △한국태양열융합협회 △한국태양광공사협회 △원광에스앤티 △한국전기기술사회 △청주대 에너지융합공학전공 등이 후원했으며 △에스지에너지 △에스엠텍 △케이제이파트너스 △맥사이언스 △그랜드썬기술단 △유에너지 △더원과학 △한국항공조명 △엘시스 △호그린에어 등이 전시기업으로 참여했다. 이번 행사는 10월19일 개회식을 시작으로 △건물에너지설비 △제로에너지건물 △건축환경 △태양광에너지 △태양열융합 △풍력에너지 △신재생융합 △자원량평가 및 에너지저장 등 총 10개 정규세션과 태양열융합 워크숍 및 다양한 특별세션 등 풍성한 학술프로그램이 진행됐다. 특히 이번 학술대회에는 400명이 넘는 회원이 참석했으며 300여편의 논문이 발표되는 등 학술적인 성과도 두드러졌다. 이와 함께 AI활용 아이디어, 태양광예보 경진대회 등 학회 교육프로그램 성과를 확인했으며 탐라해상풍력단지를 견학할 수 있는 투어프로그램과 한국에너지기후변화학와 공동주최하는 콜로키움, 다양한 기업들의 전시를 통한 소통의 장이 마련됐다. 개회식은 △개회사 △축사 △초청강연 △제4회 아름다운 태양광 사진공모전 시상식 △한국태양에너지학회와 한국전기기술사회간 MOU체결식 등 순으로 진행됐다. 김현구 태양에너지학회 회장은 개회사를 통해 “올해 우리는 극심하게 변해가는 기후변화를 실감하고 있으며 탄소중립을 달성하기 위한 기술개발도 급격하게 진행되고 있는 한편 러시아의 우크라이나 침공으로 야기된 에너지안보 이슈와 이에 따른 국내·외 정세변화 등 예상치 못한 상황도 지속 발생하고 있다”라며 “이번 학술대회에서는 태양에너지, 수소융합, 에너지저장 등 차세대 기술분야를 적극 수용하고 태양에너지 데이터 및 AI활용 아이디어 경진대회, 태양광 발전량 예보경진대회 등을 최초로 개최하는 등 새로운 시도를 했다”고 밝혔다. 이어 “새로운 시도는 실패의 위험도 크지만 실패를 두려워해 변화하지 않는다면 변질되거나 도태될 수밖에 없다”라며 “역대 최다 논문수를 달성하고 과감한 새로운 시도를 마다하지 않는 조직·프로그램위원회에 감사하며 우리의 도전이 태양에너지학회가 더욱더 발전할 수 있는 계기를 마련할 것으로 믿고 있다”고 덧붙였다. 김일환 제주도 총장은 영상을 통해 축사를 전달했다. 김일환 총장은 “2022년 한국태양에너지학회 추계학술대회를 제주도에서 개최한 것을 축하드리며 뜻깊은 행사를 위해 제주도를 방문한 태양에너지학회 회원들과 참가자들을 환영한다”라며 “점차 심각해지고 있는 기후변화와 에너지위기를 극복하기 위해 연구에 몰두하고 있는 여러분을 만나 영광이며 태양에너지학회는 창립이래 45년간 태양광발전, 태양열 등 청정 신재생에너지 연구와 관련학문 발전을 이끌고 있다”고 밝혔다. 이어 “이러한 노력과 성과는 우리나라 에너지자립과 지구환경 보존에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다”라며 “이번 태양에너지학회 학술대회를 통해 재생에너지의 산업적 가치를 높이고 미래 발전방향을 논의할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 개회식과 함께 진행된 초청강연에는 이현화 한국전기기술사회 회장이 ‘RE100과 알2백 그리고 알이백의 차이는 무엇일까’라는 주제로 발표에 나섰다. RE100(Renewable Energy 100)은 사용전력의 100%를 신재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하는 자발적 글로벌 이니셔티브로 연간 100GWh 이상의 전력을 소비하는 기업이 대상이다. RE100에는 CDP위원회가 협력하고 있으며 가입대상은 연간 100GWh 이상 전력을 소비하는 기업으로 2030년 60%, 2040년 90%, 2050년 100% 등 단계적 이행목표 설정을 권고하고 있다. 현재 구글, 애플, BMW 등 370개 이상 기업이 참여하고 있으며 참여기업은 CDP위원회에 RE100 선언기업으로 공식등록 후 매년 재생에너지 사용량을 CDP위원회에 제출, 검증받는 절차를 거치게 된다. 대상은 연간 100GWh 이상 전력을 소비하는 기업으로 2030년 60%, 2040년 90%, 2050년 100% 이행목표 설정을 권고한다. 이현화 회장은 “우리나라의 경우 입력을 기준으로 재생에너지를 산정하는데 반해 국제적으로는 출력을 기준으로 재생에너지를 산정하고 있다”라며 “같은 100MW를 놓고 보더라도 우리나라는 100MW 규모의 신재생에너지설비를 갖추지만 국제적으로는 100MW의 에너지를 생산할 수 있는 규모로 설비를 갖추는 것으로 인식하고 있다”고 밝혔다. 이어 “우리나라도 출력을 기준으로 재생에너지설비를 설치해야 실질적인 수요, 규제에 대응할 수 있을 것”이라며 “또한 동일규모의 설비를 설치하더라도 출력을 극대화하기 위한 시스템 구성 등 손실을 최소화하기 위한 노력을 유도할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 초청강연에 이어 진행된 ‘제4회 아름다운 태양광 사진공모전’ 시상식에서 대상인 산업통상자원부 장관상에는 송윤희 회원이 수상했으며 금상에는 김종훈·박윤준 회원, 최우수상에는 정태석 회원이 선정돼 수상의 영광을 안았다. 한국태양에너지학회와 한국전기기술사회는 태양에너지 응용과학기술의 연구 및 개발촉진, 기타 태양에너지 이용에 관한 과학기술의 발전에 협력하기 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 이번 MOU를 통해 태양에너지학회와 전기기술사회는 태양에너지 이용에 관한 기초, 응용기술 연구, 전기분야 기술지원 등과 학술 및 정보교류에 협력할 방침이다.

냉동공조산업 고도화 및 수출산업의 첨병 역할을 할 한국냉동공조산업협회 부설 한국공기과학시험연구원이 개원했다. 한국냉동공조산업협회(회장 강성희)는 10월18일 인천 IHP 도시첨단산업단지에 설립된 한국공기과학시험연구원 개원식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개원식에는 장영진 산업통상자원부 제1차관, 강성희 냉동공조산업협회 회장을 비롯해 STEVEN YUREK 미국냉동공조협회 회장, 강용태 설비공학회 회장, 정달홍 기계설비건설협회 회장, 김철영 설비기술협회 회장, 변운섭 설계설비협회 회장 등 냉난방공조업계 관계자 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 강성희 냉동공조산업협회 회장은 개원사를 통해 “우리나라 냉난방공조산업은 연 12조원을 넘는 생산과 60억불 수출의 지속으로 세계 4위 냉난방공조 산업국 자리를 굳건히 지키고 있다”라며 “이는 어려운 여건 속에서도 우리 냉난방공조산업에 진력하는 기업 및 관계자 여러분들 노력덕분으로 생각하며 다시 한 번 깊은 감사의 말씀드린다”고 밝혔다. 이어 “연구원 설립으로 시험설비기반 부족에 따른 제품 개발 및 판로개척 애로사항, 국제적으로 통용되는 표준에 적합한 시험능력 부재에 따른 고비용과 장기 해외시험 등 여러 가지 어려움이 많은 부분이 해소돼 국내 기업들의 제품개발 능력과 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것”이라며 “특히 연구원은 글로벌 수준의 성능과 인증체계를 구축해 국내표준은 물론 사실상 국제표준인 미국 AHRI에 부합하는 시험연구기관으로 성장, 발전하도록 노력할 것”이라고 강조했다. 특히 “우리나라 냉동공조업체의 오랜 숙원이었던 AHRI 시험소 지정 업무협약을 체결하게 된 것은 매우 뜻 깊은 일”이라며 “오늘의 협약을 시작으로 지정 품목을 확대해 나갈 생각이며 이는 국내기업들의 애로사항 해결과 경쟁력 강화에 크게 이바지 할 것”이라고 밝혔다. 장영진 산업부 제1차관은 개원식 축사에서 “우리 냉동공조산업을 고도화하고 수출 역량을 강화하기 위해 업계가 과감하게 투자할 수 있는 여건을 조성하겠다”고 강조했다. STEVEN YUREK 미국냉동공조협회(AHRI) 회장은 축사를 통해 “한국냉동공조협회 부설 한국공기과학시험연구원 개원은 전 세계 냉동공조산업계는 대단히 고무적으로 생각하며 장기적으로 매우 높이 평가 받을 일”이라며 “새로운 시험연구원이 개원함으로써 관련기업들이 국내에서 합리적으로 에너지효율법률에 순응한 제품을 인증받을 수 있게 됐으며 한국 냉동공조산업 발전에 크게 이바지를 할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “이번 연구원 개원뿐만 아니라 양 협회간 지속적으로 쌓아온 긍정적인 관계의 좋은 예가 AHRI가 한국냉동공조산업협회에게 ‘AHRI 표준’ 제정과 개정의 한국 내 독점 고유권한을 부여한 것”이라며 “이를 통해 한국냉동공조협회는 한국에서 AHRI표준을 개발, 배포하는 등 냉동공조산업 활성화를 훌륭하게 수행하고 있으며 아시아에서 AHRI표준의 범위를 확장하게 됐다”고 덧붙였다. 특히 “표준 및 인증 프로그램에 대한 협력, 한국에서 AHRI 인증에 참여하는 기업의 수 증가, 새로운 연구소 개설 등은 아시아 및 전 세계의 우리 산업에 대한 굉장히 인상적인 지원 패키지와 같다”라며 “AHRI는 한국냉동공조협회와 지속적이며 긍정적인 교류와 우정에 매우 감사하며 국제냉동공조협회협의회인 이카르마의 지속적인 참가를 포함해 한국 냉동공조산업에 대해 많은 것을 알게 된 것에 대해 대단히 감사히 생각한다”고 밝혔다. 공기과학시험연구원의 성공적인 준공 및 개원에 기여한 유공자에 표창도 수여됐다. 산업통상자원부장관 표창은 △김영준 주영건축사사무소 대표건축사 △ 박성민 에스엠디자인 대표 등이, 인천광역시장 표창은 △유승현 냉동공조산업협회 차장 △박귀중 한국공기과학시험연구원 선임연구원 등이 수상의 영예를 안았다. 냉동공조산업협회장 표창은 △김도식 인천광역시청 융합기술팀장 △박욱기 인천테크노파크 책임연구원 △조인학 인천광역시청 공업주사 △황정호 에스엠디자인 소장 △박현만 인천도시가스 계장 △강희정 냉동공조인증센터 수석연구원 △이중건 공기과학시험연구원 책임연구원 등이 수상했다. 냉동공조산업 활성화 구심점 인천광역시 서구 파랑로466번길 45에 부지 4,514m², 연면적 3,743m² 3층 규모로 설립된 공기과학시험연구원은 산업부, 인천시, 냉동공조산업협회가 2020년부터 ‘실내 초미세먼지 차단시스템 고도화 기반조성사업’ 일환으로 국비 80억원, 지방비 30억원, 냉동공조산업협회 90억원 등 총 200억원을 투자해 건립됐다. 2021년 1월15일 부지매입을 시작으로 2021년 5월25일 건축허가, 2021년 8월23일 착공허가 후 착공, 2022년 7월6일 건축물 사용승인을 완료하고 9월2일 정식으로 사업개시신고를 완료했다. 공기과학시험연구원은 교육연구시설로 인가받았으며 구조는 파일기초의 철골조로 건축됐으며 우리나라 실내 초미세먼지를 비롯한 공조시스템과 친환경 냉매 콜드체인시스템 개발의 구심 역할을 수행할 계획이다. 특히 기존 국내에서 시험하기 곤란했던 중대형 건물용(공항, 지하철, 전시장 등) 대형 공조설비와 외기전담공조시스템(DOAS)의 시험이 가능토록 최신 설비를 구비했다. 구축된 설비는 △공기필터효율시험장치 △필터장착 AHU Casing시험장치 △필터장착 열회수형환기장치 효율시험장치 △중소형 및 대용량 필터장착 PTHP&DX-DOAS성능평가시스템 △대형 공기청정기 시험장치 △소음측정실 △콜드체인시스템 성능평가설비 등이다. No 시험 장비 시험 대상 제품군 비고(시험 범위 등) 1 공기 필터 & 전기 집진기 효율 시험 장치 공기필터, 전기집진기 필터 사이즈 1,200 x 1,200 ㎜ 이하 2 필터장착 AHU Casing 시험 장치 AHU Casing 시료 단면적 4.2 ㎡ 이하 처짐, 누설, 열성능 시험 3 필터장착 열회수형 환기 장치 효율 시험 장치 ERV, 환풍기, 송풍기, 에어컨디셔너 용량 7.5 kW 이하 풍량 3,000 ㎥/h 이하 4 중소형 필터장착 PTHP &DX-DOAS 성능평가시스템 에어컨디셔너, 히트펌프, 팬코일유닛, 공기조화기 용량 35 kW 이하 풍량 7,800 ㎥/h 이하 5 대용량 필터장착 PTHP &DX-DOAS 성능평가시스템 〃 용량 175 kW 이하 풍량 30,000 ㎥/h 이하 6 대형 공기청정기 시험장치 산업용 공기청정기 상업용 공기청정기 챔버용적 180㎥이하 미세먼지 제거능력 (25㎥/min~ 90㎥/min) 7 소음측정실 소음 평가가 요구되는 기계장치 30RT이하 HVACR 장비 등 (2023년 구축 예정) 8 콜드체인 시스템 평가설비 쇼케이스, 냉동냉장 차량 콘덴싱 유닛 시험범위 & 용량 조사 중 (2023년~25년 3년간 구축) 숙원사업 해결 AHRI(The Air-conditioning, Heating and Refrigeration Institute) 인증은 미국뿐만 아니라 아시아, 중동 등에서 통용되고 있다. 국내 냉동공조기업이 냉동공조 제품을 수출하려면 대다수 국가에서 미국냉동공조협회(AHRI)의 인증을 요구하고 있으나 해외에서 시험인증을 진행하는데 적지 않은 시간과 비용이 소요돼 국내에 미국 인증을 수행할만한 시험소를 개설하는 것이 업계의 오랜 숙원사업이었다. 이번 공기과학시험연구원 개원으로 오랜 숙원을 풀 수 있게 됐다. 냉동공조산업협회는 공기과학시험연구원이 AHRI 한국시험소로 인정받도록 하는 협의를 그동안 진행해왔으며 이번 개원식을 통해 AHRI 한국시험소(공기조화기분야)로 인정하는 협약을 체결했다. 미국 AHRI인증 시험소 지정은 중국 GMPI(General Machinery Product Inspection Institute)에 이어 아시아에서 2번째다. 냉동공조산업협회의 관계자는 “그간 해외시험소에서 인증하는데 협회 추산으로 평균 6개월, 매년 300억원이 소요됐다”라며 “그러나 국내에서 시험인증 수행으로 시험인증기간을 약 2주로 단축하고 비용도 상당 부분 절감할 수 있을 것”이라고 공기과학시험연구원 개원 의미를 설명했다. 이 관계자는 특히 “이번 협약식의 의미는 냉동공조산업협회가 설립한 연구원에서 하는 여러 제품들에 대한 시험이 사실상 국제표준 역할을 하는 미국냉난방공조협회, 즉 AHRI가 정한 표준에 적합한가를 인정해주는 아주 중요한 협정”이라며 “국내기업이 개발한 제품 인증과 해외 판로개척에 중요한 협정으로 국내기업의 수출경쟁력 강화와 냉동공조산업 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

국토교통부(장관 원희룡)가 주최하고 한국건설기술연구원(KICT, 원장 김병석)이 주관한 ‘제12회 2022 녹색건축한마당’이 10월13~14일 코엑스에서 ‘녹색건축, 이제 일상이 되다’를 주제로 포럼·세미나·컨퍼런스·청소년 진로탐색 교육 등을 펼치며 성황리에 종료됐다. 녹색건축한마당은 정부·산업계·학계·시민사회 등이 참여해 건물부문 탄소중립 달성을 위한 그린리모델링(GR) 관련 국내·외 정책 및 기술을 알리고 성과를 공유하는 자리로 최근 기후위기로 높아진 녹색건축에 대한 국민적 공감대 확대에 앞장설 것으로 기대된다. 이번 행사는 10월13일 주관기관인 김병석 한국건설기술연구원 원장의 개회사를 시작으로 △환영사(이원재 국토부 1차관) △축사(김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장·요아나 도너바르트 주한네덜란드 대사) △기조연설(제리 유델슨 미국 그린빌딩협의회 회장) △초청강연(김효은 외교부 기후변화대사) 등 순으로 진행됐다. 주요 연계행사로는 △그린리모델링 융합 얼라이언스(국토안전관리원) △제로에너지빌딩 인사이트 포럼(한국에너지공단, 대한건축사협회) △G-SEED 20년사 발간기념 성과공유회 및 개정방향 발표·공청회(한국건설기술연구원) △탄소금융 활용 건물부문 온실가스 감축 촉진(한국부동산원) △일상이 될 녹색건축 어디로 가야하나(건축공간연구원) △녹색건축물 전과정평가(LCA) 프로그램 교육(한국환경산업기술원) △생태건축 연구성과 발표회(한국건설기술연구원) △LH사업 설명회(LH) 등 다채롭게 구성됐다. 탄소중립 핵심…건물부분 에너지절감 한뜻김병석 KICT 원장은 “지구온난화로 인한 기후변화가 우리의 삶을 직접적으로 위협할 수 있는지를 체감케 하고 우리의 실질적인 행동변화를 요구하고 있다”라며 “우리사회 전반에서 탄소저감을 통해 기후변화에 대응하고 지속가능한 사회로 빠르게 변화시켜 나가지 못한다면 더 큰 노력과 희생을 해야 할 것”이라고 말했다. 이어 “건물분야에서는 녹색건축이 이러한 문제를 해결할 수 있는 가장 실천적이고 유효한 방안이라고 확신한다”라며 “친환경성을 종합적으로 평가하는 국내 유일 평가시스템으로 20년간 우리나라의 녹색건축을 선도하는 제도로 자리매김 하고있다”고 강조했다. 또한 김병석 원장은 "4차 산업혁명에 대응하는 스마트 건설기술과 GR사업도 우리나라가 지속가능한 경제성장을 이루면서 기후 변화를 극복하는 데 기여할 수 있는 주요한 수단"이라며 "국민 누구나 관심깊게 지켜오고 적극적으로 참여하는 사업으로 2022년 녹색건축한마당은 녹색건축기술 확산을 위한 친환경 건축기술부터 탄소제로 시대를 위한 제로에너지건축, GR까지 녹색건축의 역할과 전략을 살펴볼 것"이라고 덧붙였다. 이원재 국토부 1차관은 “이번 행사를 통해 국민이 전 세계적인 관심사인 탄소중립 실현을 위한 녹색건축 관련 정책과 기술, 최신정보를 공유해 공감할 기회가 될 것”이라며 "2020년부터 연면적 1,000m² 이상 공공건축물에, 2023년부터 신축 공동주택에 제로에너지건축물 의무화가 시행됨에 따라 녹색건축이 국민 여러분의 일상이 될 것으로 확신한다"라고 밝혔다. 이어 "국토부는 제로에너지건축물에 대해 인센티브와 지원을 더욱 확대하고 기존 건축물의 GR도 동시에 추진해 우리나라의 온실가스 감축목표 달성을 선도해 나갈 것"이라며 "적극적인 활동을 통해서 자연과 서로 친화하고 공생할 수 있는 거주 환경을 만들어 나가기 위해 더욱더 노력해 나가겠다"고 말했다. 이 차관은 또한 “녹색건축과 GR, 제로에너지건축물을 통해 탄소중립을 실현하는 건축의 미래모습을 볼 수 있는 이번 행사에 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다. 김상협 탄소중립녹색성장위원회 위원장은 “지금은 1970년대 오일쇼크 이후 가장 심각한 에너지 비상상황”이라며 “우리나라는 에너지 대부분을 수입하는 나라이며 에너지 수입에 GDP(국내총생산)의 10%를 소비하는 나라”이라고 강조했다. 이어 "파리기후변화협약에 따른 1.5℃ 상승 억제를 달성하기 위해서는 건물 에너지소비를 무조건 30% 이상 줄여야 된다고 강력하게 경고를 하고 있다"라며 "이에 따라 우리는 정책적으로 건물 자체에서 소비하는 에너지를 줄여야 하며 건물 내에서 사용하는 각종 전자기기 등의 에너지소모를 줄이는 것에도 소홀히 하면 안 된다"고 밝혔다. 김상협 위원장은 또한 “사회 전반 모든분야에서 온실가스 배출규제 확보의 노력이 필요하며 배출비중이 높은 건물이 중요한 승부처다”라며 “건물의 온실가스 절감도 중요하나 건물에서 생활하는 우리부터 변해야 하고 건물의 친환경적 전환과정에서 발생할 수 있는 생활 속 불편함을 이겨내야 한다”고 덧붙였다. 요아나 도너바르트 주한네덜란드 대사는 “네덜란드는 유럽의 천연가스 중심지로 네덜란드 가구의 88%가 천연가스로 운영하는 개별난방시스템을 갖추고 있다”라며 “국제사회가 온실가스 배출을 줄이기로 결정함에 따라 네덜란드는 천연가스 사용을 중단하기로 결정했다”고 말했다. 이어 “천연가스를 대체하기 위해 수열을 이용한 열에너지 및 대수층 계간축열시스템(ATES)기술을 사용하고 있다”라며 “네덜란드 정부는 2015년부터 신축건물과 매입·임대건물에 대해 단열, 태양전지, 고효율난방 등 에너지효율인증서를 시행함으로써 건물들이 지속 갱신하는 인증제를 운영하고 있다”고 밝혔다. 도너바르트 대사는 또한 “대한민국의 엄청난 계절적 온도차이를 통해 냉열과 온열을 저장, 활용할 수 있으므로 이러한 기술을 통해 훨씬 더 좋은 경제적 사례를 만들 것으로 기대된다”라며 “대한민국은 부산 에코델타시티를 비롯해 서울, 인천, 새만금 등 하천 삼각주와 간척지에서 활용할 수 있는 열에너지원이 많으므로 녹색건축이 더 보급될 가능성이 크다”고 강조했다. 제리 유델슨 미국 그린빌딩협의회 회장은 ‘녹색건축의 미래방향에 대한 제언’을 주제로 진행한 기조연설에서 “건물부문은 전체 에너지소비의 30~40%를 차지하고 있으며 뉴욕 엠파이어빌딩의 경우 리모델링 후 40% 에너지절감에 성공했다”라며 “도시에서 에너지소비를 줄일 방법은 GR로 한국의 전문성과 제조기술력이 접목되면 기후위기에 대응할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “녹색건축이란 무엇이며 무엇을 바꿔야 하는가에 대한 근원적인 질문을 끊임 없이 던져야 한다”라며 “평가방식, 사용자경험 개선, 전문성 공유를 통해 녹색건축의 방향성을 잃지 말아야 한다”고 강조했다. 또한 유델슨 회장은 “현재 기후위기는 기회의 또 다른 모습이므로 적극적인 조치를 통해 위기를 기회로 바꾸고 변화점으로 삼아야 한다”라며 “녹색건축은 기후변화를 완전히 해결하지 못하지만 에너지소비를 줄이는 것을 중요한 국가 목표임을 인지한다면 탄소중립은 달성 가능할 것”이라고 말했다. 김효은 외교부 기후변화대사는 ‘기후대응에 대한 국제 동향과 우리 기업들의 대응’을 주제로 초청강연을 진행했다. 김효은 기후변화대사는 “기후변화대사는 대중들에게 생소한 자리지만 역할은 막중하다”라며 “탄소중립은 산업부, 국토부, 환경부, 산림청 등 특정 부처만의 일이 아니라 모든 부처가 협력해야 하며 외교부가 대한민국을 대표해서 다양한 국가와의 협력을 이끌고 있다”고 밝혔다. 이어 “실질적인 탄소중립 달성을 위해 2030 국가온실가스감축목표(NDC)는 진전의 원칙, 투명성의 원칙, 자기결정의 원칙이 반드시 뒤따라야 한다”라며 “이는 목표를 설정할 때 이전 목표보다 더 높은 목표를 설정하고 목표달성을 투명하게 공개하며 직접 결정한 만큼 책임지고 달성해야 한다는 것을 의미한다”고 말했다. 또한 김효은 대사는 “대한민국 2030 NDC에 따르면 건물부문에서는 에너지효율 향상, 고성능 기기 보급 등을 통해서 온실가스를 감축하는 것으로 계획돼 있다”라며 “2024년부터 2년마다 보고서를 제출할 예정이며 탄소감축 노력을 통해 배출량이 얼마나 줄어들고 있는가를 지속 측정하고 제3자를 통한 검증이 진행될 계획이므로 실질적인 건물부분 온실가스 감축을 위해 힘써주길 바란다”고 강조했다. 한편 녹색건축한마당 부대행사로 GR챌린지 시상식, 녹색건축인상 시상식, 녹색건축 유공자 선정 등 다양한 시상식이 진행돼 녹색건축 보급 및 확산에 힘쓴 관계자들에 대한 노고를 치하했다. 시상식 진행 후에는 △국토부 △행정중심복합도시건설청 △산림청 △서울시 등 4개 기관간 목조건축 활성화를 위한 업무협약이 체결됐다.

대한설비공학회(회장 강용태)는 2023년도 차기회장으로 최준영 한국산업기술시험원(KTL) 박사를, 김동우 대림대 교수를 선출직 부회장으로 선출했다. 설비공학회는 10월13일 한국과학기술회관에서 제51회 대의원회를 개최하고 차기회장 및 선출직 부회장을 선출했다. 이날 행사는 △인사말 △회무보고 △사업보고 △지회사업보고 △감사보고 △안건결의 △ 회장승계 △차기회장·선출직 부회장·감사 선출 등 순으로 진행됐다. 강용태 회장은 인사말을 통해 “길었던 코로나19 기간을 끝내고 현장에서 만나 활발한 활동을 개시할 수 있게 됐다”라며 “설비공학회가 기계설비총연합회 회장단체로 등극하는 등 올해는 설비공학회에게 의미있는 한해였다”고 밝혔다. 이어 “올해 역점사업으로 지회활성화가 강조됐는데 이에 따라 대구·경북지회가 많은 성과를 이룩하고 설비저널의 e-book 발행을 실시했으며 영문저널의 SCI 등재를 위해 많은 노력을 지속하고 있다”라며 “지난 하계학술대회에서는 포스트코로나를 대비한 기계설비업계의 나아갈 방향을 제시하기도 했다”고 덧붙였다. 제51회 대의원회 보고서에 따르면 설비공학회의 회원수는 9,554명으로 올해에만 225명의 정회원이 추가됐다. 빠른 시일 내 회원수 1만명시대가 도래할 것으로 기대된다. 또한 2022년 우수기업 회원사는 총 75개사로 이중 △계룡건설산업 △그렉스 △스피폭스 △신성이엔지 등 4개사가 우수기업으로 추가됐다. 이와 함께 특급 회원사 35개사 중 △대보건설 △한국냉동공조인증센터 등 2개사, 1급 회원사 122개사 중 △금성풍력 △삼성EHS전략연구소 △아마쎌코리아 △에스앤브이코리아 △코리스이엔티 등 5개사가 추가됐다. 보고서에 따르면 ‘제11회 아시아냉동공조회의(The 11st Asian Conference on Refigeration and Air-Conditioning, ACRA 2024)’ 개최를 위한 국제학술활동기금 대여가 승인됐다. 2023년부터 설비공학회 회장으로서 역할을 수행할 정재동 세종대 교수는 회장승계식에서 “오늘 대의원회를 참석하기 전 1년 전 어떤 의지를 가지고 차기회장에 출마했었는지 당시의 출마소견서를 다시 한번 읽어보았다”라며 “학회 내실화, 학술활동 강화, 회원관리 등에 의지를 표명했으며 올 한해 차기회장으로서 이러한 공약을 충실히 이행해왔다”고 밝혔다. 이어 “내년에도 회장으로서 학회 내실화, 학술활동 강화, 회원관리라는 공약을 성실히 수행할 것을 약속드리며 회장승계에 감사의 말씀을 드린다”라며 “구체적인 액션플랜은 주변의 다양한 의견을 참고해 최선에 방안을 찾을 수 있도록 노력할 것이며 대한설비공학회가 올해에 이어 기계설비단체총연합회의 회장단체로서 설비업계의 발전을 위해 조화로운 역할을 할 수 있도록 노력할 것”이라고 포부를 밝혔다. 최준영 차기회장 당선인은 “우리학회는 여러 선배들과 대의원의 노력을 통해 큰 발전을 이뤘으며 최근 기계설비법 제정 및 코로나19로 인한 전반적인 경제여건과 맞물려 설비분야의 중요성이 더욱 강조되고 있다”라며 “그동안 학회활동을 통해 얻은 경험을 바탕으로 이러한 어려운 상황을 극복하고 설비공학회의 자랑스러운 성취와 발전을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “차기회장으로서 현재 회장단과 함께 다가올 50년을 위해 세계적 학술단체로서 발전을 위한 학술활동 강화, 사업확대 및 고도화, 비대면시대를 위한 회원서비스 강화 및 홍보확대 등의 중점업무를 추진할 것”이라며 “설비공학회가 설비생태계 확대에 기여할 수 있도록 고민과 많은 노력을 지속할 것”이라고 덧붙였다. 김동우 선출직 부회장 당선인은 “20년간 학회에서 활동하고 있으며 설비공학회는 단합, 학술활동이 활발히 진행되면서 제도정비, 기술발전 등에 영향을 미치는 훌륭한 학회”라며 “설비공학회의 일원으로 부문위원장, 사업이사, 조직위원장 등으로 활동했으며 앞으로 차기회장을 도와 회원증대, 영문저널 SCI 등재, 기술제도화 등에 노력을 지속해 대의원들의 지지에 보답할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 최준영 KTL 박사는 2023년 설비공학회 차기회장으로 활동한 후 2024년 본 회장으로 취임해 설비공학회를 이끌 예정이다. 이와 함께 선임감사에는 이동락 융도엔지니어링 대표가, 감사에는 조금남 성균관대 명예교수가 선출됐다. 이날 진행된 대의원회에서는 차기회장, 부회장 선출과 함께 △2022년도 가결산(안) △2023년도 사업계획(안) △2023년도 예산(안) △2022년도 명예회원 추대(안) 등의 안건이 심의됐다. 2023년도 사업계획에 따르면 기존 평창에서 진행됐던 하계학술대회는 3년만에 용평에서 진행키로 결정됐으며 최근 코로나19로 인한 집합제한이 완화되면서 다양한 학술행사는 대면행사 중심으로 개최할 계획이다. 2022년도 명예회원으로 △변운섭 우원엠앤이 대표 △이동락 융도엔지니어링 대표 △이수연 한일엠이씨 대표 △이용우 대진텍 대표 △이용화 유한대 교수 △조춘식 삼인이에스 대표 등(가나다순) 6명이 추대됐다.

산업통상자원부(장관 이창양)는 10조7,437억원 규모의 ‘2023년 예산안 및 기금운용계획안’을 편성했지만 열에너지부문은 대부분 감액된 것으로 나타났다. 에너지분야 사업계획을 주로 담고 있는 에너지및자원산업특별회계, 전력산업기반기금에서 주목할 만한 사업으로 △전력효율향상 △에너지효율관리체계고도화기반조성 △에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D) △신재생에너지보급지원 △신재생에너지핵심기술개발(R&D) △하천수냉난방및재생열하이브리드시스템기술개발(R&D) △태양열융복합산업공정열이용기술개발(R&D) △재생에너지잉여전력부문간연계(섹터커플링)기술개발(R&D) △신재생에너지표준화및인증고도화지원(R&D) 등이 눈에 띈다. ‘전력효율향상’사업의 2023년 예산은 518억200만원으로 편성됐다. 2022년 414억5,700만원대비 103억원 이상 증액됐다. 하지만 주간 냉방피크를 심야시간대로 이전하는 축냉식 냉방설비 설치지원을 통해 특정시간대에 집중되는 전력수요를 분산하고 전력설비의 효율적인 이용을 도모하는 축냉설비지원은 전년과 동일한 31억7,900만원으로 편성됐다. 도시가스를 사용하는 가스냉방설비의 신·증설 시 설치 및 설계보조금을 지원해 전력수요 분산으로 에너지의 합리적인 이용을 도모하는 가스냉방지원은 전년보다 10억1,300만원 감소한 91억1,800만원으로 책정됐다. 지역냉방설비의 신·증설 시 설치 및 설계보조금을 지원해 하절기 버려지는 잉여열을 냉방에너지원으로 활용함으로써 국가에너지효율 향상에 기여하는 지역냉방지원은 2억6,900만원 감소한 24억700만원으로 편성됐다. ‘신재생에너지보급지원’은 2022년 3,214억3,500만원에서 7억4,435만원 줄어든 2,470억원으로 편성됐다. 세부적으로는 △주택지원 489억3,900만원 △건물지원 611억7,400만원 △융복합지원 1,345억8,200만원 △사후관리 9억500만원 △원스톱서비스지원플랫폼 14억원 등으로 구성됐다. 주택, 건물, 지역 등에 신재생에너지 설비 설치비를 지원함으로써 신재생에너지 보급확대 및 관련산업 육성기반을 조성하는 이번 사업은 주택분야에서 태양열, 지열, 연료전지 등에 138억3,000만원이 편성됐다. △태양열 53억5,500만원 △지열 65억원 △연료전지 5억400만원 등이다. 건물분야에서는 △BIPV 77억5,700만원 △태양열 38억7,200만원 △지열 27억2,300만원 △연료전지 78억6,000만원 △기타 신재생에너지원 3억7,900만원 △시범사업 102억5,400만원 등이 편성됐다. 융복합분야의 비태양광부문 예산은 534억6,000만원이다. 신재생에너지 보급사업의 지속 추진을 통해 2030년 신재생에너지 보급목표 20% 달성을 추진하고 신규 시장창출로 민간투자 유도 및 관련산업 육성과 함께 보급효과가 높은 대상에 중점 보급해 지속적인 내수시장 창출 및 산업기반을 조성할 계획이다. ‘하천수냉난방및재생열하이브리드시스템기술개발(R&D)’은 33억원으로 전년대비 51.3% 줄었다. 대형건물이나 하천에 인접한 산업시설에 하천수를 활용한 열에너지원 공급을 위해 대용량 히트펌프, 수열 활용 냉난방 운영시스템 등 핵심설비에 대한 기술개발을 통해 수열에너지 보급 확대 및 국산 설비시장 창출을 지원한다. 2023년 사업은 수열회수 시스템 실증시험, 무급유 히트펌프 제품 제작 및 실증, 축열식 하이브리드시스템 성능분석, 검증보완 및 환경영향 해석 등을 위해 사업비가 집행될 예정이며 사업완료 후 고층빌딩, 병원 등 대용량 에너지가 필요한 건물에서 활용이 기대된다. ‘태양열융복합산업공정열이용기술개발(R&D)’은 가스, 유류 등 화석연료 기반의 산업공정열(중·고온)을 태양열, 히트펌프 등의 재생에너지 융합시스템으로 가온해 공급하는 기술개발 및 실증을 지원한다. 2023년 예산은 14억원으로 전년대비 30% 줄었으며 온수공급용 실증설비 제작 및 구축, 스마트 O&M 및 서비스 플랫폼 설계, 태양열 핵심기자재 신뢰성 향상 기술개발 등을 위해 사용될 계획이다. 태양열산업과 관련된 기업체 주관 과제수행을 통해 기존 화석연료 기반의 산업공정열을 대체하기 위한 실증연구가 추진된다. ‘재생에너지잉여전력부문간연계(섹터커플링)기술개발(R&D)’의 2023년 예산은 56억6,300만원으로 전년대비 5.6% 감소했다. 이번 예산은 재생에너지 잉여전력을 열에너지로 저장(P2Heat), 전환 및 전기차 배터리 기반(P2EVs) 플러스 DR시스템 개발 및 실증을 지원한다. 세부적으로 △플러스DR 신규자원 기술개발 및 실증 총괄 △재생에너지 출력제한(VRE Curtailment) 대응 P2Heat 기술 △재생에너지 잉여전력 이용 효율화를 위한 전기차 스마트 충전시스템 △집단e 연계 전기보일러 구동 전력-열 변환 및 저장 기술 등이 포함된다. 향후 출력제한이 발생하는 곳에서 실증 운영해 농수산업 또는 숙박업종 등에서 사용할 수 있는 P2H 설비데이터 및 운용기술을 습득하고 스마트 전기차 충전서비스 실증을 통해 플러스DR제도 실증데이터 수집 및 개선, 유연한 전력수요를 제공할 수 있는 중대형급 전기보일러 기술 국산화 등을 추진할 계획이다. ‘에너지효율관리체계고도화기반조성’은 효율기자재 및 고효율인증기자재 관리체계 고도화를 위해 중장기 효율목표를 수립·제시함으로써 기업의 체계적인 기술개발 촉진을 이끌어내는 것으로 2022년 6억9,100만원에서 2023년 9억6,600만원으로 증액 편성됐다. 효율기자재부문은 전년대비 27.1%, 고효율인증기자재부문은 100% 증액됐다. 이를 통해 제도의 신뢰성 제고, 기업들의 경쟁력 향상을 통한 국내시장 견인 및 수출경쟁력 강화 등이 기대된다. 시행주체인 한국에너지공단은 이번 사업을 통해 효율기자재 주요품목의 효율측정방법 개선 및 중장기 효율목표 수립을 실시하고 단계적으로 연구품목을 확대하며 잠재 에너지절감 성과가 큰 산업용 기기를 발굴, 단계적으로 고효율인증 품목을 확대할 계획이다. ‘에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D)’은 △에너지효율향상, 에너지효율혁신기술개발, 수요관리기반기술개발 △수소환원 제철공정 △Net-Zero 수요관리 △RE100전주기공정지원기술개발및실증 등으로 구성됐으며 2022년 2,201억9,400만원에서 2023년 2,371억7,700만원으로 증액편성됐다. 이중 에너지효율혁신기술개발은 산업·건물·수송 등의 수요부문 에너지사용량 절감 및 효율적 사용을 위한 에너지기기와 공정의 고효율화, 성능개선 기술개발을 지원한다. 수요부문 기기, 공정 고도화 및 효율화 기술개발 신규발굴 확대 및 계속과제를 위해 전년대비 315억8,750만원이 증액됐다. 수요관리기반기술개발은 커뮤니티 단위 에너지수요관리 공통기반 강화 및 신시장 창출을 위한 에너지네트워크 솔루션‧표준모델 개발, 에너지데이터 활용 플랫폼 구축 및 R&D 인프라 조성을 위해 전년대비 37억5,800만원 증액됐다. 이를 통해 에너지다소비기기와 공정의 효율향상 및 에너지사용 최적화 관리시스템 등 기술개발로 소비부문(산업, 건물, 수송)의 에너지수요관리를 강화, 최종 에너지사용량 절감목표 달성에 기여하는 수요관리기술을 확보할 계획이다. ‘신재생에너지표준화및인증고도화지원(R&D)’은 2022년 30억5,000만원에서 2023년 38억3,100만원으로 증액됐다. △혁신제품 표준화 및 인증지원 12억3,800만원 △융합제품 표준화 및 인증지원 6억5,000만원 △부품표준화 및 인증지원 8억7,300만원 △시스템설비 표준화 및 인증지원 7억원 △국제표준화 및 국제인증대응 2억5,000만원 △기획평가관리비 1억2,000만원 등이 산출됐다. 신재생에너지 고품질 혁신제품, 융복합제품, 부품, 시스템설비 등에 대한 KS표준 제·개정안 개발, 국제표준화, 성능평가시험설비 구축 등을 지원해 초기시장 창출 및 신재생에너지설비에 대한 신뢰도를 제고한다. 산업부의 ‘2023년 예산안 및 기금운용계획안’은 국회제출 후 상임위·예결위 심의를 거쳐 본회의 의결을 통해 12월 초에 확정될 예정이다.

한국지열·수열에너지학회(회장 성재용 서울과기대 교수)의 ‘2022년도 추계학술발표대회’가 성황리에 마무리됐다. 이번 학술발표대회는 △수열에너지이용 에너지안보 및 탄소중립 실현(김시헌 안양대 교수) △수열에너지의 국내외 정책 동향 및 향후 과제(김영준 한국수자원공사 박사) 등 초청강연에 이어 총 2세션으로 총 27편의 주제발표가 이어졌다. 특히 이주원 주한네덜란드대사관 선임상무관을 좌장으로 한 네덜란드의 선진 수열기술을 배울 수 있는 기회가 마련돼 더욱 의미를 더했다. 김시헌 추계학술대회 조직위원장은 “러시아의 우크라이나 침공으로 가스 등 에너지가격 급등과 식량 및 원자재 공급망 불안으로 전 세계 많은 국가가 어려움을 겪고 있다”라며 “한국도 모든 분야에서 물가가 상승하고 가스수입가격이 70% 급등하는 등 무역수지 적자에 악영향을 끼치고 있다”고 밝혔다. 이어 “2021년 기준으로 에너지의 93% 이상을 수입에 의존하는 한국은 에너지이용에 대한 부담은 대폭 늘어나고 있어 만약 외부로부터 에너지공급이 끊기는 상황인 에너지안보측면을 고려하면 심각한 상황”이라며 “지열·수열에너지학회는 석탄, 가스 등의 화석연료 사용억제로 온실가스를 감축하고 에너지안보 구축 및 탄소중립 실현을 선도해 나갈 것”이라고 인사말을 대신했다. 트렐레마지수 개선, 수열 역할 기대 김시헌 안양대 교수는 ‘수열에너지 이용 에너지안보 및 탄소중립 실현’을 주제로 초청강연을 진행했다. 김 교수는 “세계에너지총회가 매년 세계 각국의 에너지시스템의 건전성을 평가하기위해 에너지안보, 에너지형평성, 에너지의 환경적 지속가능성 등 3가지 요소를 고려한 에너지트릴레마지수(Energy Trilemma Index)를 살펴보면 2021년 기준 한국은 전 세계 128개국 중 32위로 OECD국가 중 최하위”라며 “다만 한국 에너지정책 기조는 에너지안보, 에너지형평성, 에너지의 환경적 지속가능성 등 3가지 요소를 고려해 바뀌고 있으며 모든 정책 실현에 수열에너지, 미활용에너지의 역할이 중요하다”고 밝혔다. 정부는 건축물과 관련 건축물 신축 시, 전체 에너지사용량의 일정비율을 신재생에너지를 사용하도록 의무화하고 있다. 설계사나 건축주는 건축허가 시, 지열과 태양광과 함께 고가의 연료전지를 활용해 의무비율을 맞추고 건축물이 완공되면 고가의 연료전지를 사용하지 않는 문제를 해결하기 위해 건축물이 발생시키는 하수, 지하(유출)수, 또는 인근에 하천 등의 물 환경이 좋다면 수열을 이용해 실제 에너지사용량을 충당해야 한다. 하이퍼 그린데이터센터의 필수요소인 데이터 전문 인력과 첨단통신기술, 양질의 전력 등 3가지 모두 최적화된 나라가 한국이기 때문에 많은 지역에서 검토되고 있다. 모든 데이터센터는 필요 전력의 100%를 신재생에너지로 충당하는 RE100 달성이 의무화돼 있어 RE100 달성을 위한 최적의 솔루션에도 수열에너지는 많은 역할이 기대할 수 있다. 김시헌 교수는 특히 신재생열에너지 공급의무화(RHO)제도 도입이 법제도 개선의 최종목표라고 강조했다. RHO는 일정 규모 이상의 신축 건축물 또는 집단에너지 등 열공급사업자를 대상으로 일정 비율 이상의 신재생열에너지를 의무적으로 공급하도록 하는 제도로 2012년 신재생열에너지 적용 대상 및 의무비율 단계별 확대 초기 계획이 수립됐지만 현재까지 도입되지 못하고 있다. 다양한 물, 재생E 포함 방향 선정 시급 김영준 한국수자원공사 물에너지연구소 소장은 ‘수열에너지의 국내외 정책 동향 및 향후 과제’에 대해 초청강연을 진행했다. 수열에너지는 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(신재생에너지법) 및 동법 시행령에서 정의되고 있다. 2000년대 후반부터 하천수, 하수, 해수 등 모든 미활용열을 재생에너지에 포함시키기 위한 산·학·연의 노력이 있었다. 2014년 해수의 표층수를 범위로 해서 수열에너지가 재생에너지의 하나로 포함됐지만 해수의 표층수는 사용에 제한적이라는 지적과 함께 보편적으로 사용할 수 있는 하천수도 재생에너지로 포함돼야 한다는 요구에 따라 2019년 10월 신재생에너지법 시행령 개정으로 하천수까지 범위가 확대됐다. 일본의 경우에는 재생에너지를 분류하는 체계가 비화석에너지원, 재생가능에너지원으로 분류한 이후 재생가능에너지원 중에서 보급, 확대의 필요성이 있으며 경제적 지원이 필요한 에너지원을 신에너지원으로 분류해 지원하고 있다. 수열에너지는 신에너지원으로 분류해 국가적으로 지원, 장려하고 있다. 유럽의 경우에도 EU Directive 2009/28/EU에 근거해서 지표면의 표층수(surface water)를 수열에너지로 별도 분류해 재생에너지로 관리하고 있다. 특히 일부 국가에서는 표층수인 수열에너지를 지열에너지의 일부로 포함해 관리하고 있다. 김영준 소장은 “해수와 하천수를 제외한 물의 에너지를 활용하는 방안에 대해서는 타 재생에너지와의 연계성을 충분히 고려해 정책적인 접근이 필요한 실정”이라며 “국내 신재생에너지법에서의 물의 열과 관련된 사항을 검토하고 해외 사례를 검토한 후 향후 방향을 설정해야 한다”고 강조했다. 김 소장은 특히 “수열에너지의 범위를 넓혀서 해수, 유출수 등을 모두 포함시킬 것인가, IEA 기준을 토대로 재생에너지 포함을 위한 명확한 논리를 개발할 필요가 있다”라며 “재생에너지와는 별개의 지원 사업(에너지이용합리화 사업등) 활용도 검토해야 하며 다양한 조건에서의 실험 등을 통한 실측데이터도 축적해야 한다”고 지적했다. 유출지하수, 탄소중립 실현 옥수개발은 ‘유출지하수 이용 냉난방 및 인공함양시스템 제안’에 대해 주제발표했다. 수열에너지의 대부분은 양질에 에너지임에도 불구하고 탄소중립과 온실가스 감축을 위해 현장에서 활용되지 못하고 있다. 여기에서는 버려지고 있는 유출지하수의 열을 냉난방에 이용하고 다시 자연으로 환원(인공함양)해 지하수 안정화 및 지반침하 싱크홀을 예방할 수 있는 시스템을 제안해 주목받았다. 서울시는 다른 지역에 비해 지하철망과 지하 시설이 가장 발달했다. 지하철 시설물에 의한 지하유출수 발생량은 지하철 역사를 기준으로 다양한 곳에서 많은 양이 발생하고 있다. 싱크홀이 많이 발생한 송파구에서는 많은 건축물의 지하에서 발생한 유출수를 건물의 냉난방열원으로 충분히 활용하고 있다. 서울시 자료에 따르면 유출 지하수량은 지하철, 건축물, 전력구, 통신구 등에서 하루에 약 19만5,649톤이 발생한다. 연간 발생량을 환산하면 7,141만1,885톤에 이르는 막대한 양이다. 여기에 통계에 잡히지 않고 하천이나 하수도로 버려지는 양도 상당할 것이라 예상된다. 이중 66.39%에 달하는 하루 약 12만9,892톤이 열이 아닌 하천 유지용수, 도로 청소, 조경용수, 수경시설 인공함양, 건물 용수로 단순 이용되고 버려지고 있다. 연간 발생하는 유출 지하수의 이론적 부존량을 환산하면 2만9,718Mcal/h이며, 다시 기술적 잠재량 중 난방에 활용이 가능한 부존량을 산출하면 2만2,288Mcal/h로 24평 아파트 6,100가구를 난방할 수 있다. 냉방에 필요한 부존량은 1만3,783RT로 상업시설 27만166㎡의 냉방이 가능하다. 하수처리수의 부존량과는 차이가 있지만 건물의 인근 또는 지하에서 유출되는 생하수와 함께 가장 가까이 있는 유용한 에너지다. 에너지비용 중 에너지 생산에 드는 비용도 중요하지만 이동에 따른 열 손실로 발생하는 비용도 중요하다. 건물 바로 밑에서 나오는 유출지하수를 열손실없이 바로 냉난방에 이용하고 인공함양함으로써 자연으로 되돌릴 수 있는 1석3조의 에너지다. 옥수개발의 관계자는 “유출지하수를 이용하기 위해서는 국토교통부의 녹색건축 설계기준과 서울시 녹색건축 설계기준에 신재생에너지의 비율 적용에 대체에너지 적용과 함께 유출지하수 이용을 추가해야 한다”라며 “서울시의 서울특별시 신재생에너지시설의 에너지생산량산정지침에도 역시 유출지하수 이용을 추가해야 한다”고 지적했다. 이 관계자는 “가장 중요한 부분은 무엇보다도 수열에너지의 범위를 제한하지 말고 모든 물의 열을 이용하는 것을 추진해야 한다”라며 “수열에너지의 범위를 온배수와 하천수로 국한하지 않고 모든 물의 열을 이용하는 것은 같은 기술이므로 모든 물에 적용해 수열에너지를 더욱 활성화하면 화석연료 사용에 따른 온실가스 감축 목표의 많은 부분을 해결해 탄소중립을 실현할 수 있을 것”이라고 강조했다. 수열, 친환경정책 최적 에너지원 이태구 이젠엔지니어링 소장은 하남교산지구의 유리한 환경을 토대로 수열에너지 적용성 및 사업성을 검토해 타당성을 확인한 '공공주택지구 수열에너지 냉난방시스템 적용 검토'한 주제를 발표했다. 광역원수는 한강물을 정수 처리 과정을 통해 상수로 활용되기 위한 수원이며 광역원수 수열에너지 냉·난방시스템은 이 원수를 이용해 건물의 냉난방에 이용하는 것이다. 수열에너지는 기존 냉난방 설비에 비해 우수한 열효율을 보유하고 있어 경제적·환경적 효과 등의 장점이 많은 신재생에너지이다. 하남교산 공공주택지구 조성사업이 추진되는 사업대상지에는 광역원수 관망이 관통하고 있어 수열에너지를 활용할 수 있는 최상의 지리적 조건을 갖추고 있다. 또한 신재생에너지 보급 의무화 및 제로에너지건축물 의무화 등 친환경적 정책에 대응할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 하남교산 지구를 관통하는 광역원수 관망은 크게 3그룹으로 구성돼 있으며 총 공급유량은 250만톤/일이다. 이를 수열에너지로 환산하면 약 14만RT이다. 이중 확보 가능한 수열에너지는 9만4,000RT이다. 하남 교산 공공주택지구의 최대로 가능한 수열 적용 범위 및 수열네트워크를 구성해 수열에너지 적용 비용을 산정해 지역열원과 비교한 결과 1차 에너지사용량은 약 48% 수준의 우수한 열효율을 보유하고 있었다. 운전비는 약 23% 수준으로 운전비 절감량이 매우 높아 경제성이 충분한 것으로 나타났다. 또한 정부정책에 대한 기대효과를 분석한 결과 제로에너지건축물 의무화에 대응하기 위해서는 고효율 설비 및 에너지자립률 20% 이상이 요구된다. 수열원은 지역열원에 비해 에너지사용량이 48% 수준으로 에너지자립률에 매우 용이하게 대응할 수 있으며 친환경정책 반영 시 총 공사비는 지역열원보다 훨씬 저렴해진다. 이태구 소장은 “수열에너지는 고효율열원이면서 친환경정책에 최적화된 신재생에너지로 판단된다”라며 “수열에너지는 온실가스도 큰 폭으로 저감할 수 있어 탄소배출권 정책에도 대응할 수 있는 신재생에너지”라고 강조했다. 수열원HP, 성능평가 기술기준 개발 서정식 냉동공조인증센터 본부장은 ‘수열원 열펌프 성능평가 기술기준 동향 소개’ 주제발표를 통해 수열원 히트펌프의 성능평가에 관한 기술기준에 대해서 소개했다. 수열원은 지열원, 해수열원과 같이 간접 열원방식으로 히트펌프를 사용하는 에너지를 대상으로 수열원에너지를 열원으로 사용하는 히트펌프에 대한 기술기준을 중심으로 성능지표 및 표준, 시험조건, 방법론에 대해 분석한 결과를 발표했다. 먼저 히트펌프 성능지표 및 표준 분석은 KSB8292, KS B 6270, ISO 13256-2 등 기존 시험방법론을 활용했다. 인증시험의 시간 단축을 위해 제품시험의 중복성 등 고려해 진행했으며 해외수출 등을 고려한 성능지표의 범용성도 검토한 것이 눈에 띈다. 히트펌프에 대한 표준은 성능 확인 형태의 단순한 성능지표에서 계절 또는 기간성능에 대한 지표로 전환 중인 실정이다. 서정식 본부장은 “수열원 히트펌프의 기기적인 성능평가는 기존 시험표준 활용 및 시험조건을 반영했다”라며 “저온영역의 시험조건 구현 및 조건 반영에 대한 검토(필요성, 효과, 제도적인 측면 등), 국제표준 및 부합성을 고려한 활용성(시험의 중복성 등), ISO 13256-2, KS B 6720 표준활용, 저온조건을 반영해 수열원히트펌프의 성능평가 기술기준을 개발하고 있다”고 밝혔다. 수열E 클러스터, 강원도 신성장동력 함광준 강원도 데이터산업과 수자원산업총괄팀장은 ‘수열에너지 활용 친환경 데이터센터 집적단지 조성 방안’에 대해 발표했다. 강원도의 핵심사업 중 하나인 소양강댐 냉수를 수열에너지로 냉난방에 사용하는 ‘수열에너지 융복합 클러스터’ 조성사업은 춘천시 동면 지내리 907번지 일원 25만평의 면적에 2020년부터 2027년까지 친환경 데이터센터 집적단지, 데이터산업 융합밸리, 스마트 첨단농업단지, 물-에너지 특화단지, 스마트 생태주거단지 등을 조성하는 사업이다. 소양강댐 평수위는 해발 180m로 심층수의 차가운 냉수는 연간 7℃ 내외를 유지하고 있다. 이러한 차가운 냉수 24만톤/일(1만6,500RT)을 데이터센터의 냉방시스템에 활용할 예정이다. 이는 국내 최대 규모인 롯데월드타워 사용량의 5배가 넘는 규모로 수열에너지를 데이터센터 냉방에 적용할 경우 약 83%의 냉방전력 절감 효과가 있는 것으로 분석됐다. 함광준 팀장은 “하천수를 활용한 수열에너지를 신재생에너지에 포함시키고자 노력했으며 2019년 10월 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령을 개정해 하천수를 수열에너지 범위에 포함시켰다”라며 “2021년 3월에는 국토부 투자선도지구로 지정, 승인돼 사업이 본 궤도에 올라 기본 및 실시설계를 추진 중에 있으며 2022년 설계 및 행정절차를 완료한 후 2023년 상반기에 착공할 예정”이라고 밝혔다. 수열에너지 융복합 클러스터 내에는 하이퍼스케일 친환경 클라우드 데이터센터 6~8기가 집적될 예정이며 데이터센터와 연관된 협력기업 및 데이터·IT기업 300개 이상을 유치할 계획이다. 이를 통해 7,000명 이상의 고품질 일자리가 창출될 것으로 예상된다. 집적단지의 전체 전력 사용량은 연간 약 784GWh/yr로 냉방에너지로 수열에너지를 사용할 경우 전력 절감량은 215GWh/yr다. 탄소배출량은 9만9,000톤이 감소하는 효과가 있으며 이는 소나무 30년생 1,500만그루를 식재하는 효과와 같다. 함 팀장은 “이번 사업은 지역의 고유자원(소양강댐 냉수)을 활용한 새로운 지역발전의 신성장 모델이 될 수 있을 뿐만 아니라 신재생에너지를 활용한 친환경산업으로 주목받을 것으로 기대된다”고 강조했다. 서울시, 수열원 지리적 효용성 담보 조항문 한국산업단지공단 전문위원은 ‘서울시 수열에너지 잠재량과 정책적 시사점’에 대해 발표했다. 서울시는 난방에 사용되는 열의 약 90%를 주택에서 소비하며 냉방에 사용되는 열의 약 80~98%는 업무용에서 소비하고 있다. 이에 따라 수열에너지 적용 시 주택의 난방수요, 상업건물의 냉난방 수요에 초점을 둬야 한다. 수열에너지는 열 이용 후 배출되는 유량과 오염물질 변동은 거의 없으나 배출수 수온에 의한 수질인자 변동에 따른 환경 영향을 고려해야 한다. 하천수나 수돗물은 수온 변동을 최소화하도록 영향 범위 내에서 적정 유량을 사용해야 하며 수열에너지 시스템 설치 시 이용하고자 하는 수열원의 수온, 유량, 수열원 특성 등을 종합적으로 추가 검토가 필요하다. 수열에너지시스템은 수요처와 수열원이 지리적으로 가까워야 효용성이 담보되며 거리가 멀수록 비용이 증가한다. 또한 기존 설비의 열공급 온도와 히트펌프 열공급 온도가 서로 달라 설비간 융합이 불가한 경우도 나타나며 히트펌프 전용 냉난방 공간도 확보해야 한다. 히트펌프는 보일러로 재순환되는 관로에 열교환을 통해 기존 설비의 보조 열원으로 이용할 수 있으며 기존 설비로부터 냉난방이 공급되지 않는 지하공간이나 미화원 생활공간 등 냉난방 사각지대의 냉난방에너지로 활용할 수있다. 국외에서는 히트펌프로 생산한 열에너지를 재생에너지로 인정하고 있으며 히트펌프 보급도 활발하다. 조항문 연구위원은 “국내에서 재생에너지로 인정받는 수열원은 표층수와 해수에 한정되지만 히트펌프로 열에너지를 생산하는 방식은 모든 수열원이 동일하다”라며 “이에 따라 다양한 수열에너지가 신재생에너지로서 보조금 등의 혜택을 받기 위해서는 수열원의 인정범위를 확대해 하수, 유출지하수, 수돗물 등은 물론 히트펌프를 사용하지 않는 냉방용 호수 심층수도 포함돼야 한다”고 지적했다. 재생에너지원 인정범위에 대한 법적 개선이 요구되나 서울시에서 수열에너지 확대를 위해 우선적으로 시행할 수 있는 방법은 ‘서울시 환경영향평가 항목의 심의기준’ 온실가스부문에 다양한 수열원을 포함하는 것이 우선일 것이다. 현행 심의기준은 건물 신축 시 신재생에너지를 20% 설치해야 하며 신재생에너지로 최소 14%를 만족하면 상수열, 하수열, 집단에너지 등으로 나머지 비율 6% 대체가 가능하다. 조 전문위원은 “수열에너지원을 상·하수열에만 한정하는 것이 아니라 ‘물을 열원으로 하는 히트펌프를 사용해 얻어지는 에너지’로 범위를 확대함으로써 신재생에너지 비율을 대체할 수 있도록 한다면 개별 건물의 수열에너지 활용도를 높일 수 있을 것”이라고 활성화 방안을 제안했다.

산업통상자원부(장관 이창양)는 9월30일 비상경제장관회의에서 관계부처 합동으로 ‘에너지위기 대응과 저소비구조로 전환을 위한 에너지절약 및 효율화 대책’을 상정, 논의했다고 밝혔다. 세계적인 에너지위기 상황에도 심각성에 비해 국민의 위기의식은 미약한 상황이다. 우리나라는 에너지 수입의존도가 높지만 에너지다소비 산업구조가 여전히 유지되고 있으며 에너지효율성이 주요국대비 낮은 수준이다. 이에 따라 산업과 가정 등 모든 부문의 에너지소비는 증가추세에 있다. 2022년 상반기 기준 산업용 3.1%, 주택용 7.6%, 일반용 1.5% 등 전년대비 전력소비가 증가했다. 이날 회의의 주요안건은 △효율혁신 투자강화 △전 국민 에너지절약문화 정착 △요금의 가격기능 단계적 정상화 및 에너지복지 확대 등이며 이를 통해 위기에 흔들림없는 튼튼한 에너지안보를 확립할 계획이다. E소비 효율제고 적극 촉진효율혁신 투자강화는 △민간 에너지절약 인센티브 확대 △효율혁신 기반 확충 △산업효율구조 개선기술 확보 등으로 달성할 방침이다. 민간의 에너지효율혁신 투자에 대한 과감한 인센티브를 제공하고 효율혁신을 위한 기반 확충, 효율향상 핵심기술을 개발한다. 기업이 2023년 1월1일~12월31일까지 취득한 에너지절약시설 투자자산에 대해 가속상각을 적용한다. 기준내용연수의 ±75%(중소·중견기업), ±50% 이내(대기업)를 적용할 방침이다. 효율향상 핵심기술을 신성장·원천기술 및 사업화시설에 검토하는 것을 검토한다. 검토대상은 산업용 고효율 유체기계, 고효율 전동기 소재·설계·공정기술, 보존전압강하기술 등이 포함된다. 에너지효율혁신을 위한 기반을 확충하기 위해 에너지진단 실효성 제고 및 사각지대 해소를 추진한다. 에너지진단 개선안에 대한 이행의무를 부여하고 미이행 시 과태료 부과 등을 통해 에너지진단제도의 실효성을 제고한다. 에너지 의무진단 대상이 아닌 중소사업장을 대상으로 에너지진단 비용 보조를 검토한다. 또한 중소사업장의 에너지진단 개선안 이행을 지원하기 위해 에너지절약시설 설치 융자사업의 우선 지원을 추진한다. 산업효율구조의 획기적 개선을 위한 핵심기술개발을 적극 지원한다. 지원대상은 △1,000RT급 대용량 히트펌프 산업용히트펌프(2023~2027년, 약 230억원) △보일러·공업로 등 전기화를 위한 소재·설계·제어기술(2023~2027년, 약 195억원) △200kW 이하 중형급 산업용 고효율 전동기기술(2023~2026년, 약 192억원) 등이다. 요금 가격기능 정상화 추진요금의 가격기능 정상화를 위해 △연료비 증가분 일부 반영(전기) △수급관리 필요수준 조정(가스) 등이 추진된다. 전기요금에 대해 연료비 증가분을 반영하되 4분기는 물가상황과 서민생활을 고려해 적정수준으로 조정하고 특히 300kW 대용량 사용자는 부담능력과 소비효율화 효과를 감안해 추가조정한다. 또한 물가·민생여건을 감안하되 내년부터는 원가요인을 반영해 요금의 단계적 정상화를 추진할 방침이며 볼요불급한 특례·할인제도 정비로 요금제를 합리화한다. 이번 요금인상으로 인한 에너지 취약계층의 요금부담 증가가 완화되도록 복지할인을 확대하고 뿌리기업 등에는 에너지효율화를 지원한다. 10월 민수용 가스요금은 물가영향을 고려해 안정적 천연가스 수급을 위해 시급하게 반영이 필요한 수준만큼 소폭 인상한다. 2023년부터는 인상요인을 단계적으로 반영하는 한편 역대 최대수준인 미수금을 정상단가에 반영해 점진적으로 회수한다. 특히 향후 요금인상 요인을 최소화하기 위해 LPG혼소·소요감축프로그램 등 가스 수요관리를 지속 추진한다. 전 국민 에너지절약 동참 유도전 국민 에너지절약문화 정착은 △공공부문의 강도 높은 에너지절약 △민간부문 자발적 절약 확산 △국민참여형 홍보·교육 강화 등으로 추진된다. 올해 겨울 에너지사용량 10% 절감을 목표로 대대적인 절약운동을 전개해 에너지소비관련 국민의식 변화를 통한 절약문화를 정착한다. 공공부문의 에너지절약을 선도하기 위해 겨울철 에너지절감 5대 실천강령을 시행한다. 이에 따라 난방온도를 17℃로 제한하고 전력피크 시간대 난방기를 순차운휴해야 된다. 온풍기, 전기히터 등 개인 난방기 사용을 금지하며 기념탑, 분수대, 교량 등 공공기관에 설치된 경관조명을 소등하고 업무시간의 1/3 이상, 비업무시간과 전력피크 시간대에는 1/2 이상 실내조명을 소등해야 한다. 에너지공기업의 효율향상 지원을 겨울철에 집중한다. 한전의 경우 공공기관 건축물 고효율기기 교체, 마트 식품냉장고 문달기 등을 지원하며 가스공사는 산업건물용 고효율 가스보일러 교체, 취약계층 열효율 개선사업 등을 지원한다. 또한 지역난방공사는 노후·고장설비 교체, 노후 공동주택 효율개선 등에 지원을 집중한다. 범국민 ‘에너지 다이어트 서포터즈’를 중심으로 정부·지자체·경제단체·산업계·에너지공기업 등이 참여해 범국민 에너지절약 캠페인을 전개한다. 에너지다소비기업에 대해서는 자발적 효율혁신 협약(KEEP 30)을 체결하고 목표이행실적을 평가해 우수기업에 대한 인센티브를 제공할 방침이다. 에너지다소비건물 효율혁신 프로젝트를 전국 대도시로 확대한다. 지자체와 협업해 쇼핑몰 등 대형건물의 에너지소비실태를 점검하고 효율개선방안을 도출한다. 오는 11월 부산과 ‘에너지효율혁신 협력 MOU’를 체결할 계획이다. 국민참여형 홍보·교육을 강화하기 위해 SNS 등 뉴미디어를 통한 홍보에 집중하고 전기·가스요금 청구서 등 고지서를 활용해 전국 2,400만세대에 절약 메시지를 전파한다. 이창양 장관은 모두발언을 통해 “현재 전 세계는 심각한 에너지위기 상황에 직면해 주요 제조 강국조차 큰 폭의 무역적자와 함께 마이너스 성장을 겪고 있으며 세계 각국은 에너지요금 대폭 인상, 에너지소비 절약과 재정투입 등 다각적 대책을 강구하고 있다”라며 “이러한 위기는 우리 경제에도 큰 어려움을 초래하고 있으며 에너지 해외의존도가 높은 만큼 막대한 무역적자가 발생하고 있고 지난 정부의 탈원전정책으로 연료비 리스크에 취약해진 가운데 요금인상 억제와 글로벌 에너지가격 급등으로 에너지공기업의 재무상황이 극도로 악화됐다”고 밝혔다. 이어 “이번 위기가 장기화될 우려가 있어 경제·산업전반을 저소비·고효율구조로 전환해야 하며 수요효율화를 유도하고 공기업의 재무건전성 악화에 따른 안정적 공급기반 훼손을 막기 위해서는 요금의 가격기능 회복이 선행돼야 한다”라며 “에너지공기업의 고강도 비용절감과 함께 연료비 증가 일부를 요금에 반영하고 사용자는 소비효율화 효과 등을 고려해 추가 조정하되 에너지 취약계층은 어려움을 겪지 않도록 에너지복지를 적극 확대할 것”이라고 강조했다.

세계적인 이상고온과 기상이변으로 인한 탄소중립 달성의 중요성이 강조되는 가운데 열에너지에 대한 역할을 논의하는 자리가 마련됐다. 한국기계연구원(원장 박상진)은 9월21일 국회박물관에서 ‘탄소중립 달성의 열쇠, 열에너지’를 주제로 ‘2022 글로벌 기계기술 포럼’을 온·오프라인 동시 개최했다. 이날 행사는 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회의 후원으로 기계연과 김영식 국민의힘 국회의원, 이상민 더불어민주당 국회의원, 조승래 더불어민주당 국회의원 등이 공동주최했으며 박상진 원장의 개회사를 시작으로 △환영사 △축사 △기조연설(손정락 산업통상자원부 R&D전략기획단 MD) △세션 1: 히트펌프기술 글로벌 동향(스테판 렌즈 IEA HPT TCPs 의장, 오세기 LG전자 부사장) △세션 2: 열에너지 글로벌 로드맵(브라이언 매시슨 EU 열에너지 로드맵 프로젝트 코디네이터, 윤석호 기계연구원 열에너지솔루션연구실 실장) △패널토의 등 순으로 진행됐다. 박상진 원장은 개회사를 통해 “세계적인 화두인 탄소중립을 다른 각도에서 짚어보고자 ‘탄소중립 달성의 열쇠, 열에너지’라는 주제로 글로벌 기계기술포럼을 개최했으며 최근 가을 태풍이 많은 피해를 야기하는 등 기후위기가 점점 우리 삶을 위협하고 있는 상황”이라며 “기후위기를 극복하기 위해서 모든 나라가 많은 노력을 하고 있으며 우리나라도 2050 탄소중립을 선언하고 탄소중립 기본법을 제정하는 등 온실가스 배출저감 노력을 지속하고 있다”고 밝혔다. 이어 “전 세계 에너지사용량 중 절반이 산업현장, 생활에서 열에너지로 소비되고 있으며 우리나라도 1/3의 에너지가 열에너지형태로 소비되고 있다”라며 “탄소중립을 완성하기 위해서는 이러한 열에너지를 보다 효율적으로 얻을 수 있는 방법을 모색해야 하며 기계연은 열에너지분야 초격차 기술력을 확보해 우리나라 탄소중립에 기여할 수 있도록 할 것”이라고 덧붙였다. 이상민 더불어민주당 국회의원은 환영사를 통해 “기후변화 또는 바이러스, 에너지전쟁, 원자재공급 등 복합적인 위기상황들이 먼 미래의 과제가 아니라 우리가 당면한 현안들이며 이를 극복하지 못하면 인류 전체에 재앙으로 번질 수 있다”라며 “현재까지의 방식을 고수하기 보다 시대를 변혁할 정도의 해법을 마련해야 하는 절박한 상황”이라고 말했다. 이어 “글로벌 기계기술 포럼의 주제인 ‘탄소중립 달성의 열쇠, 열에너지’라는 주제는 인류에게 매우 중요한 의제가 될 것이고 다양한 성취가 창출되길 기대하고 있다”라며 “다양한 연구자들이 그린 비전과 목표를 이룰 수 있도록 뒷받침할 것”이라고 덧붙였다. 조승래 더불어민주당 국회의원은 “기후변화에 대응하는 핵심적인 수단으로 탄소중립을 채택하고 있으며 이를 달성하기 위한 법적근거가 탄소중립 기본법이 있다면 이를 실현하기 위한 기술개발을 촉진하고 지원하고 확산할 수 있는 법적근거는 기후변화 대응기술 촉진법”이라며 “우리가 기후변화에 대응하는 다양한 핵심적인 요소기술들이 있으며 어느 하나만 발전되기보다 전반적으로 요소기술들이 발전하고 진화돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “서로가 힘을 모으고 전 세계 연구자들이 힘을 모았을 때 근본적 전환을 가능할 것으로 생각하며 이번 글로벌 기계기술 포럼이 좋은 논의의 장이 될 것으로 기대하고 있다”라며 “오늘 포럼에서 논의된 탄소중립과 관련된 비전이 우리 국민들뿐만 아니라 전 세계인들에게 영향을 주길 바란다”고 덧붙였다. 김영식 국민의힘 국회의원은 “우리 기술 중에서도 기계분야는 우리경제에서 핵심적인 역할을 해왔으며 오늘 글로벌 기계기술 포럼의 주제는 열로 우리는 화석연료를 사용하는 기계를 활용해왔으나 문제점이 지속 발견되고 있다”라며 “이러한 문제를 해결하기 위해서 그린에너지를 확산하고 있으며 함께 살아가야 할 지구를 어떻게 보전할 것인가에 대해 기계분야의 역할이 굉장히 많을 것”이라고 말했다. 이어 “기계공학인들이 활동할 수 있는 영역이 넓어진다면 대한민국의 경쟁력을 더욱 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 오늘 토의된 내용이 우리 미래를 열어가는데 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 김복철 국가과학기술연구회 이사장은 축사를 통해 “글로벌 기계기술 포럼은 그동안 4차 산업혁명, 국방, 미세먼지, 로봇, 수소에 이르기까지 급변하고 있는 기계기술분야, 연관분야의 시대적 아젠다를 선제적으로 다뤄왔다”라며 “탄소중립을 제대로 이루기 위해서는 열에너지의 탄소배출을 줄일 수 있는 혁신적 기술을 개발하고 완성도를 높여가는 것이 과제”라고 강조했다. 이어 “우리에게 남은 시간이 지금도 계속해서 줄어들고 있으며 우리 다음 세대에게 건강한 지구를 물려줄 수 있는 유일한 방법은 탄소중립으로 오늘 포럼의 주제는 아무리 강조해도 지나치지 않다”고 덧붙였다. 열E분야 탄소중립 달성 핵심 ‘기술’기조연설에는 손정락 산업부 R&D전략기획단 MD는 ‘열에너지 탄소중립 기술전략’을 주제로 발표를 진행했다. 우리나라 에너지 수입의존도는 약 93%로 대부분 석탄, 석유, LNG 등 화석연료다. 또한 최종 에너지소비구조를 살펴보면 열에너지는 12%를 차지하고 있으나 이는 지역난방에 국한된 수치다. 가열목적으로 활용되는 에너지를 모두 더하면 최종 에너지소비 중 약 27%가 열에너지로 추정된다. 산업부는 최종 에너지소비의 약 27%를 차지하는 열에너지의 탈탄소화 기술개발을 통해 2030 국가온실가스감축목표(NDC)와 2050 탄소중립 달성에 기여할 방침이다. 이에 따라 400℃급 고온 히트펌프, 저온 신재생열에너지 활용, 섹터커플링 등의 기술확보를 추진하고 있으며 산업공정에서 발생하는 폐열을 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 강구하고 있다. 손정락 MD는 “온실가스 감축의 관건은 기술로 2030년까지는 현재의 기술을 최대한 활용하는 것이 중요하며 이후에는 새로운 혁신기술이 역할을 수행할 것”이라며 “열에너지 탈탄소화에 따라 총 1억8,430만톤의 온실가스 감축효과를 창출할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 다분야 적용 히트펌프기술 개발 필요스테판 렌즈(Stephan Renz) IEA 히트펌프 기술협력프로그램 의장은 ‘탄소중립을 위한 히트펌프 기술개발 국제협력 현황’을 주제로 글로벌 히트펌프 동향과 연구현황에 대해 설명했다. IEA의 2021년 보고서에 따르면 건물부문 에너지믹스 중 전력은 2010년대비 2025년에 2배를 차지할 것으로 전망되며 대부분의 에너지수요가 전기로 대체될 것으로 예상된다. 이는 건물 냉난방을 히트펌프 등 전기화 기기가 담당한다는 것을 의미하며 건물부문 탄소배출 저감은 히트펌프에 사용되는 전력 또한 CO₂ 배출이 없어야 한다는 것을 나타낸다. 건물부문뿐만 아니라 산업부문에서도 히트펌프는 탄소중립에 매우 중요한 역할을 수행할 전망이다. 다만 이를 위해서는 현재부터 2025년까지 매달 500MW에 달하는 히트펌프가 설치돼야 할 것으로 추산된다. 난방, 급탕 등과 함께 냉방의 역할도 강조되고 있다. 지금으로부터 30~40년 후에는 냉방수요에 대응하기 위한 전력소비량이 2배에 달할 것으로 보이며 이에 따라 히트펌프의 냉방효율 개선이 시급해졌다. 스테판 렌즈 의장은 “IEA의 히트펌프 기술협력프로그램은 탄소중립을 달성하기 위한 히트펌프의 역할에 주목해 세계 각국의 기술자와 함께 연구를 진행하고 있으며 다양한 성과를 도출하고 있다”라며 “앞으로는 섹터커플링, 에너지효율, 산업용, 냉각제습 등 다양한 히트펌프 기술을 개발할 계획”이라고 밝혔다. 적용특성 반영 히트펌프 다양화오세기 LG전자 부사장은 ‘냉난방공조산업에서의 히트펌프기술과 온실가스 저감’을 주제로 히트펌프기술의 진보와 온실가스 저감효과를 소개했다. 세계 주요국들은 2050 탄소중립이라는 시대적 과제를 달성하기 위해 친환경 주거용 설비로 히트펌프를 주목하고 있다. 미국과 중국은 파격적인 보조금 정책으로 히트펌프를 확산하고 있으며 유럽의 난방시장에서도 히트펌프 점유율이 빠른 속도로 증가하고 있다. 특히 유럽의 많은 국가들은 2025년부터 가스·기름보일러의 신규설치를 금지할 방침으로 프랑스는 올해부터 시행하고 있다. 주요국 주거부문 히트펌프 확산이 빠르게 이뤄지고 있는 가운데 밀집주거형태가 특징인 우리나라에서는 히트펌프 적용이 한계가 있다. 히트펌프는 기존 보일러대비 시스템 구성이 복잡해 설비 설치면적이 크기 때문이다. 오세기 부사장은 “히트펌프의 한계점을 극복하기 위해서는 고압력비 히트펌프기술을 확보해야 하며 계절적 특성을 고려해 한랭지에서도 난방성능을 유지할 수 있도록 운전범위 확대가 필요하다”라며 “산업부문에서도 히트펌프가 활용되기 위해서는 다양한 열원을 복합적으로 활용하는 히트펌프가 개발돼야 할 전망”이라고 밝혔다. 전기화통한 탄소중립 중요성 강조브라이언 메시슨(Brian Vad Mathiesen) 유럽 열에너지 로드맵 프로젝트 코디네이터는 ‘스마트 에너지시스템-100% 재생에너지 및 탈탄소화를 위한 다각적 분석’ 발표를 통해 에너지전환을 위한 EU와 덴마크사례 기반 연구성과를 공유했다. 미래 에너지시스템은 에너지효율향상과 재생에너지 이용이 핵심이다. 재생에너지로의 다양한 전환방식이 있으며 일부는 경제성도 보장할 수 있다. 스마트 에너지시스템은 유연하고 경제적인 에너지저장옵션을 사용해 각 구역과 인프라 전반에 걸친 시너지효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 수요측면의 에너지효율은 유연한 수요 및 저장시스템과 결합되고 재생에너지와의 통합을 통해 증가시킬 수 있다. 이러한 성과를 창출하기 위해서는 전력망과 수요 외 타분야에서도 심도있는 연구가 필요하며 냉난방, 산업 및 수송부문 에너지전환에 보다 종합적인 접근이 필요하다. 브라이언 메시슨 코디네이터는 “건물부문 에너지구조는 소비와 공급간 균형을 이루는 것이 중요하며 이를 위해 2050년까지 주상복합건물에 대한 열수요를 2020년대비 40% 감축해야 한다”라며 “산업부문에서는 수소사용을 촉진하고 대규모 히트펌프 및 직접 전기사용을 통한 산업의 전기화가 이뤄져야 하며 2030년까지 산업 내 재생에너지저장 점유율을 최소 50%로 높여야 한다”고 강조했다. 열E소비 유연화…열네트워크 주목윤석호 기계연 열에너지솔루션연구실 실장은 ‘한국기계연구원 열에너지 탄소중립 기술개발 현황 및 전략’을 주제로 기계연에서 진행해온 열에너지설비 효율향상, 열생산의 전기화 및 미활용 열에너지 활용기술을 소개했다. 우리나라는 2050년까지 순배출량을 제로(0)를 달성해야 하며 이에 따라 화석연료 사용량을 혁신적으로 절감해야 한다. 국내 최종 에너지소비 중 약 27%가 열에너지로 추정되며 이는 열에너지를 생산, 수송, 저장, 소비하는 전 과정에서 소비되는 화석연료를 줄여야만 우리나라 탄소중립 달성이 성공할 수 있다는 것을 의미한다. 단기적으로는 열에너지설비의 효율을 향상시켜 소비를 줄이는 방법이 있으며 장기적으로는 화석연료를 사용하지 않는 재생에너지 발전량 증가에 맞춰 열에너지 생산설비를 전기화하는 방안이 있다. 또한 생산, 소비와 함께 폐열과 미활용 열에너지의 이용률을 높이는 것도 필요하다. 윤석호 실장은 “열에너지 이용률을 높이기 위한 방안으로 열네트워크가 있으며 열수요처에 열을 공급하고 폐열, 신재생열에너지 등이 네트워크와 연계하기 위해서는 히트펌프의 역할이 매우 중요하다”라며 “전기를 통해 열을 생산하는 방법도 있지만 열 그 자체를 그대로 활용하는 것도 필요하며 태양열, 지열, 수열 등 자연상태의 열을 활용할 수 있는 기술도 적절히 개발돼야 할 것”이라고 밝혔다. 열E부문 탄소중립방안 다양화 필요모든 발표가 종료된 후 이어진 패널토론에는 김민수 서울대 기계공학부 교수를 비롯해 △손정락 산업부 MD △오세기 LG전자 부사장 △윤석호 기계연 실장 △스테판 렌즈 의장 등이 참여했다. 김민수 교수는 “석탄화력발전, 원자력발전 등은 발생열을 활용해 터빈을 돌려 전기를 생산하는 것처럼 우리는 에너지를 활용하는 과정에서 열을 전기로 전기를 열로 전환해 사용하고 있으며 전기를 열로 활용하는 방안으로 히트펌프가 강조되고 있다”라며 “또한 기존 연소를 통해 공급하는 열을 대체하기 위해 고온 히트펌프 등이 개발되고 있다”고 밝혔다. 이어 “이러한 노력을 통해 열에너지 공급에 화석연료 활용이 점차 줄어들 전망이며 앞으로는 열을 얻을 수 있는 다양한 방안을 강구하는 것이 중요하다”라며 “에너지효율을 높여 소비량 자체를 감축하는 방안도 마련돼야 한다”고 덧붙였다. 손정락 MD는 “현재 다양한 탄소중립 이슈가 등장하고 있으며 에너지의 탈탄소화는 효율향상, 전기화, 수소화 등을 통해 이뤄질 것으로 전망된다”라며 “산업부는 원전을 제외한 가장 우선적으로 고려하고 있는 사항이 에너지효율 향상이다”고 밝혔다. 이어 “효율향상과 함께 전기화를 달성할 수 있는 방안은 히트펌프 등 열에너지기술”이라고 덧붙였다. 오세기 부사장은 “국가별 다양한 주거특성을 가지고 있으며 인구밀도가 높아 고밀도 주거환경을 가지고 있는 우리나라의 경우 히트펌프를 적용하기 불리한 환경”이라며 “전제조건을 우리나라 주거문화를 두고 주요국들에서 히트펌프 확산을 전개하는 방식을 면밀히 분석해 우리나라 특성에 맞는 히트펌프 보급방안을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.

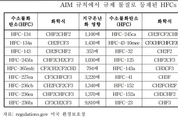

키갈리개정의정서의 국내 시행을 위해 앞으로 특정물질 규제대상에 수소불화탄소(HFCs)가 포함된다. 이에 따라 HFCs를 국내 법률상 감축할 수 있는 근거가 마련됐다. 이학영 의원이 대표발의한 ‘오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률 일부개정법률안’이 국회 본회의에서 원안대로 통과됐다. 이번 개정안은 몬트리올의정서의 개정서인 키갈리의정서의 국내 시행을 위한 관련 입법으로 오존층파괴물질인 ‘특정물질’의 정의를 지구온난화 물질인 수소불화탄소(HFCs)까지 확대해 국제협약에 따른 규제물질 감축을 이행하기위한 것이다. 규제대상에 포함된 수소불화탄소(HFCs)는 불소 및 수소원자를 함유하는 유기화합물로 가장 일반적인 유형의 유기불소화합물이다. 가장 널리 사용되는 화합물은 HFC-134a(CF3CFH2)이며 주로 자동차에어컨과 냉동기의 냉매로 사용되고 있다. 지구온난화에 미치는 영향이 탄소보다 수백배에서 수천배로 크며 전 세계적인 규제가 시급한 상황이다. 주요내용을 보면 우선 법률 명칭이 변경됐다. 오존층파괴물질 외에 지구온난화물질인 수소불화탄소(HFCs)를 특정물질에 포함하고 특정물질의 제조 및 수출입·파괴·판매 등을 총체적으로 규정하고 있어 ‘오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률’을 ‘오존층 보호 등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률’로 변경됐다. 특정물질 정의(안 제2조제1호 및 제5호)도 특정물질을 제1종과 제2종으로 구분해 기존 오존층파괴물질은 제1종으로, 수소불화탄소(HFCs)를 제2종으로 구분했다. 제2종 특정물질의 생산량·소비량 산정치 산식에 사용되는 용어에지구온난화지수(GWP)를 추가했다. 키갈리개정서에 따라 특정물질 제조 시 부산물로 생성돼 부산물로 배출되는 제2종 특정물질 파괴 노력(안 제12조제2항)한다는 항목도 신설했다. 부담금 산정기준의 세부 사항(안 제24조의4)은 제2종 특정물질에 대한 별도 계산식 신설 필요성을 고려해 기존 부담금 산정기준의 세부적인 사항에 해당하는 계산식을 대통령령으로 정하도록 위임했다. 부담금의 징수방법(안 제24조의5)은 납부기한 다음 날에 부담금을 납부할 경우에 대한 1일분의 가산금을 산출할 수 없는 현행 규정을 개선하고 체납된 부담금의 가산율 한도를 ‘부담금관리기본법’에 맞게 체납된 부담금의 100분의 3으로 인하, 조정했다. 부담금은 산업통상자원부 장관이 정해 고시하는 특정물질의 종류별 킬로그램(kg)당 부담금에 해당 특정물질을 제조·판매하거나 수입하는 수량을 곱한 금액으로 정했다. 부담금의 계산식은 각 특정물질이 갖는 오존파괴지수(ODP)와 지구온난화지수(GWP)에 △특정물질과 대체물질의 수급상황 △특정물질과 대체물질의 가격상황 △그밖에 대체물질과 그 이용기술의 개발 상황 등을 고려해 대통령령으로 정하기로 했다. 과태료 상한액(안 제32조)은 과태료금액 지침(2019년 2월, 법제처)에 따른 위반행위 유형별 기준금액을 고려해 과태료 상한액을 현실화했다. 과태료 상한액은 △제조·수입업자 등에 대한 검사·수거의 거부·방해·기피 시 500만원 이하 △제조업자 지위 승계 미신고 또는 거짓신고 시 500만원 이하 △제조업 허가의 경미한 사항 변경신고 300만원 이하 △제조업의 휴업·재개업·폐업신고 300만원 이하 △특정물질 제조수량 신고(1kg 미만) 300만원 이하 등으로 규정됐다. 한편 미국 환경보호청(The U.S. Environmental Protection Agency)은 ‘2020년 미국 혁신 및 제조법(American Innovation and Manufacturing Act of 2020, AIM)’의 일환으로 수소불화탄소(HFCs)의 생산과 소비를 줄이기 위한 신규 규칙을 2020년 12월27일 제정한 바 있다. 이번 규칙은 미국 환경보호청이 허용한 할당 및 거래 프로그램을 사용해 수소불화탄소(HFCs)와 같은 오염 물질의 생산과 소비를 대폭 줄이도록 지시하는 내용을 담고 있으며 15년 동안 미국에서 수소불화탄소의 생산과 수입을 85% 감축하는 것을 목표로 하고 있다. AIM 규칙에 규제물질로 등재된 HFCs는 18종으로 지구온난화 영향이 탄소에 비해 큰 것으로 나타나고 있다.